|

||||

|

||||

|

| 令和3年9月30日 近くの水田地帯にて |

| クサシギ・タシギ |

| タカブシギ・トウネンなど昨年度この水田地帯で見ていないシギでも来ていないかと、水の張った休耕田を回ったのですが、今日も撮影したのはクサシギとタシギでした。 |

|

| 昨日クサシギを撮影した休耕田から少し離れた休耕田にクサシギがいました。 |

|

|

| クサシギは昨日と同様に小さな魚のような物を咥えました。 |

|

|

| クサシギがいた休耕田の隣の休耕田にはタシギがいました。 |

|

| この頃よく撮影している水田の畦のタシギです。 |

|

|

| 令和3年9月29日 近くの水田地帯にて |

| クサシギ |

| アオアシシギは抜けたようで今までいた2つの休耕田にはいませんでした。クサシギはいつものように休耕田にいました。 |

|

|

|

|

| 小さな魚(メダカ?)のような物を咥えています。 |

|

| 何か捕ろうと水面を見ていました。 |

|

| 水中に嘴をつけました。 |

|

| 小さな魚を捕まえたようです。 |

| 令和3年9月28日 近くの水田地帯にて |

| アオアシシギ・カワセミ |

|

| 昨日アオアシシギを撮影した休耕田から田んぼ2枚分離れた休耕田の畦の下ににアオアシシギがいました。 |

|

| しかし、休息中で全く動きません。30分ほど動くのを待ったのですが、このように目をつぶっている時が多かったです。 |

|

|

| 30分で唯一動いたのは、体を震わしたこの時だけでした。 |

|

| アオアシシギをあきらめてノビタキを撮ろうと近くの川に行きました。しかし、撮影できたのは、川に置かれたデトラポッドにいたカワセミだけです。遠くて、まともな写真になりませんでした。 |

|

|

|

| もう一度、アオアシシギを撮ろうと戻ったのですが、今度は水の中でじっとしていました。 |

| 令和3年9月27日 近くの水田地帯にて |

| アオアシシギ・クサシギ |

|

| 12日ほど前までタマシギ親子がいた水の張った休耕田に行きました。クサシギをこの休耕田でこの頃よく見かけるので、「クサシギでも」と思ってきたのですが、クサシギより一回り大きなシギがいました。アオアシシギです。この水田地帯で見たのは5年ぶりです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| クサシギもいました。 |

|

|

| 令和3年9月24日撮影 近くの水田地帯にて |

| カワセミ・タシギ・クサシギ |

| カワセミは水田の小さな水路でもよく見かけます。タシギやクサシギを撮影している時、出会いました。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 長い畦の真ん中にタシギがいました。 |

|

|

| 同じ畦の少し離れた場所にもタシギがいました。 |

|

| 農道の突き当たりの端で水の張った休耕田を眺めているクサシギです。 |

|

|

|

| 令和3年9月23日 近くの水田地帯にて |

| タシギ・クサシギ |

| 田んぼの端、畦の下にいるタシギです。タシギはチュウジシギやオオジシギと違って水の中にいることが普通です。稲の陰にいるため、田んぼの両端から撮ったのですが、どちらも暗い写真になりました。 |

|

|

|

|

|

|

|

| いつもクサシギのいる休耕田に行きました。近づくとすぐに飛び立ち、いつも遠くからしか撮れなかったのですが、今日は近くで撮れました。 |

|

|

|

| よくタマシギ親子を撮影した休耕田にもクサシギがいました。北側からの撮影で逆光になります。 |

|

| 南側に回ると光の具合がよく、はっきりとした写真になりました。 |

|

|

|

|

| 令和3年9月22日撮影 天部諸尊像石仏Ⅸ 青面金剛(6)(7) |

| 天部諸尊像石仏Ⅸ (6) 天念寺庚申塔 |

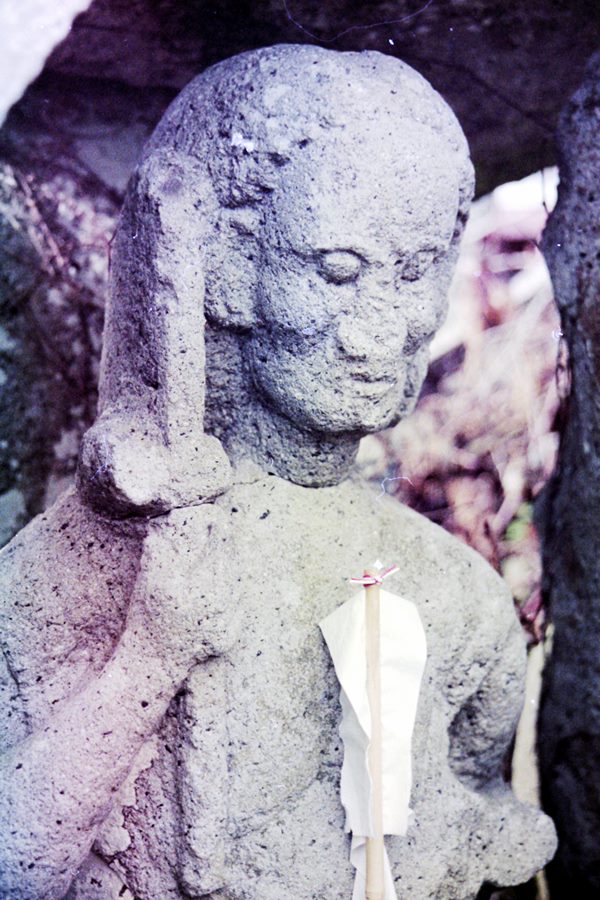

| 大分県豊後高田市大岩屋 「寛保2年(17429 江戸時代」 |

|

|

| 奇岩がそびえ立つ天念寺耶馬を背景に渓流沿いにある天念寺は、火祭りの修正鬼会で知られる寺院である。この庚申塔は修正鬼会がおこなわれる講堂の傍らにある。総高150㎝で矩形の石材の上に首部を彫り笠を載せている。矩形部分に彫りくぼみをつくり、逆立つた髪で厳しい表情の六臂の青面金剛を半肉彫りしている。左の3本の手には、法輪と弓とショケラを持ち、右では宝剣・矢などを持つ。青面金剛の下には帽子をかぶり御幣を担いだ一猿と立派な尾羽の一鶏が薄肉彫りされている。 |

| 天部諸尊像石仏Ⅸ (7) 文殊仙寺庚申塔 |

| 大分県国東市国東町大恩寺2432 「享保元年(1716年) 江戸時代」 |

|

|

| 文殊仙寺の参道脇にある庚申塔で、総高138㎝、矩形の石柱状の石材の上に石殿風の立派な屋根が乗っている。石柱正面に大きく一面四臂の青面金剛を半肉彫りする。髪を逆立てた顔は穏やかであるが威厳がある。顔に比べて体部はやや貧弱である。青面金剛の下に二童子とそれに挟まれた御幣を担ぐ一猿を青面金剛と同じように半肉彫りする。最下部には二鶏が刻出されている。享保元年の刻銘がある。 |

| 令和3年9月21日 近くの水田地帯にて |

| カワセミ・イソシギ・クサシギ・チュウサギ・コサギ |

|

| 水田地帯の小さな川ではよく水面を飛んでいるカワセミを見ますがなかなかとまってくれません。今日は捨てられたトタン板の上にとまっていました。 |

|

|

| 遠くから休耕田の畦にクサシギがいたので休耕田に近づいて見ると、畦から最初に飛んだのはイソシギでした。その後、休耕田の奥に下りました。 |

|

| イソシギが飛んだ後、すぐにクサシギが飛び立ちました。 |

|

| クサシギも休耕田の奥の方におりました。 |

|

| しばらくすると、クサシギはまたもといた畦に戻ってきました。 |

|

|

|

| 休耕田ではコサギが目立っていたのですが、今日は黄色い嘴のシラサギが目立ちました。ダイサギと思ってカメラを向けてみるとチュウサギでした。 |

|

| 右のシラサギはコサギです。 |

| 令和3年9月20日 地元の山の上の公園にて |

| 合歓の木にヤマガラ・イソヒヨドリ♀ |

|

| この公園桜園では去年の9月はキビタキ・コサメビタキ・オオルリなどの夏鳥をよく見たのですが、今年はまだ夏鳥は見ていません。鳥影も少なく、9月になって何回か来ているのですが数回しかシヤッターを切っただけです。今日は合歓の木に来ているヤマガラを撮影できました。 |

|

| ヤマガラのねらいは長い鞘に入った合歓の木の実です。ヤマガラが合歓の木の鞘をちぎり取ったところです。 |

|

| 足でしばらくちぎり取った鞘を持っていました。 |

|

|

| 鞘に残っていた実を食べ始めました。 |

|

|

| 桜の木にイソヒヨドリの雌がいました。 |

|

| 令和3年9月18日撮影 近くの水田地帯にて |

| タシギ・バン・イソシギ・クサシギ |

|

| 草や水草の生えた休耕田にタシギがいました。 |

|

|

| タシギのいた休耕田は何回かバンを撮影した所です。タシギが飛び去った後、バンもあらわれました。 |

|

|

| ジシギはこの日は見ることができませんでした。見たのはイソシギとクサシギだけでした。 |

|

|

| クサシギはいつもいる場所に2羽いました。ただ、遠くてピンボケ写真しか撮れませんでした。 |

|

| 令和3年9月16日撮影 近くの水田地帯にて |

| セイタカシギ・タシギ |

| 13日にセイタカシギを撮影した休耕田にはこの日もセイタカシギが来ていました。今日は他に撮影者がいなかったので、近くまで来てくれて、ゆっくりと一人で撮影できました。 |

|

|

| セイタカシギの目は小さく、瞳と赤い虹彩を撮影できないのですが、この日は天気も良く近づいてくれたのではっきりと撮影できました。 |

|

|

|

|

|

|

|

| チュウジシギやオオジシギは乾燥した場所を好むため水の中にいることはほとんどありません。この日は今までチュウジシギがいた畦の多くが水につかっているため、あまりジシギは見られませんでした。水につかりかけている畦にいるこのジシギはタシギと思われます。写している内にタシギはだんだん足を折り曲げて、最後は腹ばいになってしまいました。 |

|

|

| 令和3年9月15日撮影 近くの水田地帯にて |

| タシギ・イソシギ・タマシギ |

|

| ジシギがいつもいる休耕田では6羽のジシギを見たのですが、多くは撮影前に飛んでしまい撮影したのはタシギ1羽だけでした。 |

|

| 1羽はハクセキレイの声が聞こえたのでカメラを向けるといたタシギです。ハクセキレイは飛んでいってしまいました。 |

|

|

|

| 突き当たりの農道の端にイソシギがいました。ここで、よくクサシギやイソシギを見かけます。 |

|

| 抱卵している頃から撮影しているタマシギです。雛は大きくなり親鳥と大きさは変わりません。警戒してかこの頃はなかなか姿を見せません。草に隠れている右側が親鳥です。 |

|

| 羽づくろいをしているところです。 |

| 令和3年9月13日・12日撮影 近くの水田地帯にて |

| セイタカシギ・クサシギ |

|

| 今年はこの水田地帯では休耕田が増えました。ここ数年はクサシギやジシギ、タシギなど限られた鳥しか見られなかったので、今年こそと期待していました。平成28年頃まで、タマシギやセイタカシギをこの水田地帯では当たり前のように見かけたものです。その期待に応えて、タマシギだけでなく、セイタカシギも来てくれました。この日(13日)、ようやく1羽だけでしたが、水の張った休耕田でセイタカシギをたっぷり撮影できました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 12日、ジシギがいつもいる休耕田を住宅地から見てみると、ジシギは見られずクサシギが2羽いました。 |

|

|

| 13日、前日クサシギがいた休耕田に近づいて見ると、1羽のクサシギとジシギが撮影する前に飛び立ってしまいました。クサシギは50mほど離れた場所に下りたので近づいて見ると農道の端にいました。 |

| 令和3年9月10日撮影 他府県の海沿いの池と河口にて |

| アオアシシギ・ソリハシシギ・トウネン・チュウシャクシギ・シロチドリ・ウミネコなど |

| 久しぶりに遠出をして、他府県の海岸に行きました。海岸の整備によってできた海沿いの池に行きました。今年の4月・5月にセイタカシギやツルシギを撮影した池です。期待したセイタカシギはいませんでした。10数羽のシギがいましたが、すべてアオシギでした。 |

|

| 池には石or岩が数カ所、水面に出ていて、その石の上にアオアシシギがいました。多くが頭を羽根に埋めていて、お休みモードで、なかなか顔をあげてくれませんでした。 |

|

|

|

| しばらくすると、2カ所の石の上にいたアオアシシギが飛び上がり、池の奥の石の周辺に集まりました。 |

|

|

| 多くのアオアシシギが海の方へ飛び去ったのですが、2羽だけ残っていました。そこにカイツブリが近づいて来ました。 |

|

| 突然1羽のカイツブリがアオアシシギの側の水面を走って行きました。 |

|

| アオアシシギを撮影した後、3㎞ほど離れた大きな川の河口に行きました。河口から300mほどさかのぼった川岸の砂地にソリハシシギが数羽いました。 |

|

|

|

| 1羽が水の中に入って羽ばたいて水浴びをしました。 |

|

| 河口の干潟にも1羽のソリハシシギがいました。 |

|

| 河口には広い干潟か広がっていました。その干潟ではトウネンの群れが忙しく干潟を突いていました。 |

|

|

|

| この後、車で右岸から左岸へ回りました。左岸の干潟には3羽のトウネンがいたのみでしたが、近くで撮影できました。 |

|

| 大きな川の河口の干潟には多数のトウネンと共に2羽のチュウシャクシギがいました。チュウシャクシギは長い嘴を砂地に差し込んで、貝をとっていました。 |

|

|

| 小さなカニのようなものを咥えています。 |

|

|

|

| チュウシャクシギなと撮影した後、10㎞ほど離れた別の川の河口に行きました。しかし、シギは全く見られず1羽のシロチドリ(幼鳥or成鳥冬羽?)を見つけただけです。 |

|

| 河口には広い干潟か広がっていました。その干潟の奥の方にウミネコの群れがいました。幼鳥も混ざっています。 |

|

|

|

|

| 令和3年9月9日撮影 近くの水田地帯にて |

| ジシギ・カワセミ |

|

| ジシギらしき鳥がいる休耕田に行きました。小さな休耕田で近づくとすぐにジシギは飛び立ってしまいます。そこで、この日は少し遠かったのですが住宅地の道路から撮りました。前日と前々日に他の畦で撮ったジシギはタシギの可能性もあったのですが、この日、撮影したシギはチュウジシギかオオジシギかわかりませんがタシギではなさそうです。(オオジシギ?) |

|

| 休耕田の畦にはもう1羽いました。 |

|

|

|

| 少し離れた田んぼの畦にもジシギがいました。 |

|

|

| 隣の畦には3羽のジシギがいました。 |

|

| 1羽飛び立ち2羽になりました。 |

|

|

| 残った1羽です。 |

|

| 17日・18日にジシギorタシギを撮った畦の奥にいたタシギです。 |

|

| 水田地帯の小さな川では2羽のカワセミが川の水上を飛んでいるのをよく見るのですが、なかなかとまってくれません。今日は橋の下に生えた木にとまったので、橋の下を覗いてみると目の前にいました。 |

| 令和3年9月8日撮影 近くの水田地帯にて |

| タシギ |

| 雨の止み間に前日4羽のジシギらしき鳥が飛び立った休耕田に行きました。そっと近づいたつもりだったのですが、休耕田に着く前に、休耕田の畦から2羽のジシギが飛び立ちました。休耕田の前に行くと、隣の草むらから4羽、畦から2羽、飛び立ち、この日もこの場所で撮影できませんでした。 |

|

| 前日、ジシギかタシギわからなかったシギがいた畦を前日写した反対側に回ってみると、ジシギらしき鳥がいました。おそらく前日見た個体と同じと思われます。前日より、片羽の一番下列にある外線能代っぽい線が、下に流れていることがはっきりしていて、ジシギではなくタシギとしたのですが、自信はありません。 |

|

|

|

|

| 令和3年9月7日撮影 近くの水田地帯にて |

| ジシギ?・イソシギ・クサシギ |

|

| タマシギ親子いる休耕田から少し離れた水田や休耕田には毎年ジシギが入ります。今年はよく飛び立つところは見るのですがまだ撮影していません。今日も休耕田の近くの草むらから4羽のジシギらしき鳥が飛び立ちました。この休耕田は農道の突き当たりにあり、農道から近づこうとするといつも気づかれてしまいます。 ジシギが飛び立った後、休耕田の向かいの水田の畦でジシギらしき鳥を見つけました。あまり大きくなくチュウジシギと思って撮影したのですが、後から見直してみると、片羽の一番下列にある外線能代っぽい線は、下に流れるように見えるのでタシギかもしれません。ジシギの識別には自信がありません。 |

|

|

|

| この水田地帯で最もよく見かけるシギはイソシギです。イソシギは見かけると「ピイー」と甲高い声で鳴いて飛び立ちます。ただ、ジシギのように高く飛び上がり遠くまで移動することはなく、すぐに近くの場所に飛び降ります。この日も近くの農道に下りて愛想を振りまいてくれました。 |

|

| イソシギは大きく口を開けて、鳴きました。 |

|

| クサシギもいました。 |

|

| 令和3年9月6日撮影 近くの水田地帯にて |

| タマシギ親子・バン・ギンヤンマの産卵 |

|

| 休耕田のタマシギ親子です。今日は遠い場所でしたが休耕田の真ん中にいました。突然、親鳥が羽ばたきました。 |

|

|

| この後、いつもいる畦に親鳥が向かいました。2羽の幼鳥もついて行きます。 |

|

| 岸に向かう時、幼鳥も羽ばたきながら親について行きます。 |

|

| 幼鳥は羽ばたくと、親鳥と大きさは変わりません。 |

|

|

|

|

| タマシギ親子はどんどん離れていったので、反対側に回って写しました。 |

|

| 休耕田にバンがいました。今までこの水田地帯でよく見かけたのですが、すべて幼鳥でした。この水田で今年初めて見たバンの成鳥です。 |

|

| しばらくすると大きく羽ばたきました。 |

|

|

|

|

| この休耕田は毎年ジシギを見かけるのですが、今年はまだ見ていません。今日は2組のつがいのギンヤンマがいたので撮影しました。産卵管を水面につて産卵していました。 |

|

|

|

| 令和3年9月5日 近くの水田地帯にて |

| タマシギ親子 |

| 5日ぶりにタマシギ親子を撮りました。雛は大きくなり、目もばっちりして、雛というより幼鳥または若鳥といったところです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和3年9月4日撮影 天部諸尊像石仏Ⅸ 青面金剛(4)(5) |

| 天部諸尊像石仏Ⅸ (4) 有寺庚申塔(丸彫り青面金剛像) |

| 大分県豊後高田市大岩屋 有寺 「享保4年(1719) 江戸時代」 |

|

|

|

大岩屋の有寺集落を上り詰めた所にある多門院の手前の三叉路の辻にある。3枚の自然石を立てかけた上に宝珠の形の屋根を置いて作った石室に祀ってある青面金剛像である。丸彫りの一面二臂で、頭髪は縮れ鼻は高く風貌は西欧的で、右手に短い柄の三叉戟を持つが、それが十字架に見えキリスト像を思わせる異作である。享保 4 年の銘文がり、市の文化財に指定されている。 |

| 天部諸尊像石仏Ⅸ (5) 真木大堂古代文化公園の庚申塔 |

| 大分県豊後高田市田染真木 「享保13年(1728) 享保12年(1727) 江戸時代」 |

| 庚申塔「享保13年<1728>) |

|

|

|

阿弥陀如来・不動三尊・大威徳明王など国の重要文化財の平安後期の仏像が残る真木大堂の隣に、石仏や石塔などの石造文化財を集めた古代文化園がある。その中で目立つのは2基の庚申塔である。 1基は豊後高田市の指定文化財で、総高165㎝で、両側面に「享保十三(1728年) 戊申天」「八月吉祥日」の刻銘がある。一面六臂の青面金剛が蓮華座に立ち、その左右の二童子も蓮華座に立った比丘形の大型像で、まるで三尊像のように見える。蓮華座の下に三猿、二鶏、その下に四夜叉が並ぶ。四夜叉は愛嬌のある四頭身の像で印象に残る。 |

| 庚申塔「享保12年<1727>」 |

|

|

もう1基も総高175㎝の大型で、一面六臂の青面金剛で下に三猿、二鶏、その下に横一列に並ぶ四夜叉が彫られている。三猿は蛙のような姿で耳・目・口を両手で押さえている。四夜叉は市の文化財の庚申塔とよく似た表現であるが、こちらの夜叉はどことなくもの悲しい顔に見える「享保二年(1728年)」刻銘がある。 |

| 令和3年9月2・3日撮影 天部諸尊像石仏Ⅸ 青面金剛(1)~(3) |

| 天部諸尊像石仏Ⅸ |

| 青面金剛 |

|

| 青面金剛は、病魔病鬼を広める夜叉神で、大畠洋一氏によると「陀羅尼集経」に説く四臂三眼青面金剛像は、仏教がヒンズー経に対抗するためにつくられたシヴァ神の形を借りた忿怒神マハーカーラの絵図が中国に流れ「病を流行らす悪鬼」と誤伝されたもので、病を流行らす悪鬼であった青面金剛は後に病魔を駆逐する善神となり、金剛夜叉明王をモデルに正面金剛夜叉明王(一面六臂二眼)がつくられ、庚申塔として江戸時代に数多く造像される六臂像の青面金剛の基本形となったという。(日本の石仏2001 №98「青面金剛進化論」)。 青面金剛に結核(伝尸病)の予防治療を祈る修法があることから、道教の三尸の駆除をこの尊に祈願することが行われ、中世以降、庚申信仰の本尊として祀られるようになった。庚申の夜、三尸虫が人間の罪状を天帝(帝釈天)に告げるのを防ぐため、人々は寝ずに庚申待ちの行事を行い夜を明かす。平安貴族に始まるが、江戸時代になると庶民に広がり多数の庚申講がつくられ、みんなで寝ずに酒盛りなどをして夜を明かした。 青面金剛の造像は庚申塔としてつくられた石造物が圧倒的に多く、庚申講の流行とともに江戸時代に全国各地でつくられた。青面金剛の像を刻む庚申塔は承応3(1654)年の神奈川県茅ヶ崎市の庚申塔を最初に、年を追って増加し江戸中期には関東地方だけでなく各地方で数多く造立される。最初の茅ヶ崎市の塔は四臂で二猿つきのもので、その後その像形も二・四・六・八臂となり、持ち物もいろいろなものが見られる。しかし、最も多いのが六臂である。 ここでは九州・四国のを中心に青面金剛を刻む庚申塔を紹介する。庚申塔は一般には、足元に邪鬼を踏みつけ、六臂で法輪・弓・矢・剣・錫杖・ショケラ(人間)を持つ忿怒相の青面金剛と、日月や猿、鶏、夜叉、童子などが配される。大分県国東半島にある700基の庚申塔やの多くがこのような配置である。また、四国の見坂庚申塔・槇川庚申塔や古虚空蔵庵の庚申塔も同様である。青面金剛の単独像の庚申塔も九州には見られる、国東半島の有寺庚申塔や宮崎県の延寿院・円立院父子の八坂神社や伊満福寺の庚申塔がそれである。 |

| 天部諸尊像石仏Ⅸ (1) 串間延寿院の青面金剛像 |

| 八坂神社庚申塔(青面金剛像) |

| 宮崎県宮崎市古城町 「宝暦4年(1754) 江戸時代」 |

|

|

|

| 伊満福寺奥の院庚申塔(青面金剛像) |

| 宮崎県宮崎市古城町持田 「宝暦5年(1755) 江戸時代」 |

|

|

|

「天部諸尊像石仏Ⅱ 金剛力士」で紹介した宮崎で活躍した串間延寿院は2体の青面金剛像を残している。赤い彩色が残る宝暦4年(1754)の記銘がある八坂神社の庚申塔(青面金剛像)は衣紋の表現や顔の表情など鵜戸神宮の不動明王磨崖仏によく似ていて、いままで見た青面金剛像の中では最も優れた像である。顔の眉付近から上が破壊されているのが惜しい。伊満福寺奥の院の庚申塔(青面金剛像)は宝暦5年(1755)の作で八坂神社の庚申塔の翌年に彫られたものである。 両像とも六臂像で円光背と船形光背を背負った厚肉彫りの力強い彫りである。六臂には弓矢や法輪・剣・錫杖・戟などを持つのが普通であるが、法輪以外は、各手は指を丸めて真ん中を開けて、差し込んで持たせるようにしている。 |

| 天部諸尊像石仏Ⅸ (2) 伊満福寺庚申塔(青面金剛像) |

| 宮崎県宮崎市古城町6695番地 「寛政元年(1789) 江戸時代」 |

|

|

|

伊満福寺の門前の霧島社には串間延寿院の子、串間円立院の作の青面金剛像がある。寛政元年(1789)の記銘があり、八坂神社の延寿院作の青面金剛像によく似て、力強い作である。八坂神社の像に比べると表現はやや硬い。上げた左右の手には日輪・月輪らしきものを持ち、他の手は軽く掌を握をらせ、中を開けて持ち物を差し込めるようにしている。 |

| 天部諸尊像石仏Ⅸ (3) 護東寺跡庚申塔(青面金剛像) |

| 宮崎県宮崎市古城町 「江戸時代」 |

|

|

|

護東寺は串間延寿院・円立院の親子が住職を務めた寺院で、古城町の丘陵の上に立っている。現在は小さな2棟の堂と境内に多くの石仏が残る廃寺である。石仏で目立つのは金剛力士像をはじめとした弘法大師像・阿弥陀像・地蔵像など9体の円立院作の作仏である。青面金剛像は境内の東端に並べられた円立院の石仏の中に混ざっている。 矩形の石材から彫り出した半肉彫りの六臂像で、延寿院・円立院の青面金剛像と同じように上げた手以外の手は何も持たない。上げた左手の持物は宝珠のように見える。延寿院・円立院像と違って冠をつけていない。堅さが残る力強い円立院の作風と明らかに違っていて円立院の作仏ではないが、逆立った頭髪や眉根を寄せて睨み付ける姿は迫力がある。 |