|

||||

|

||||

|

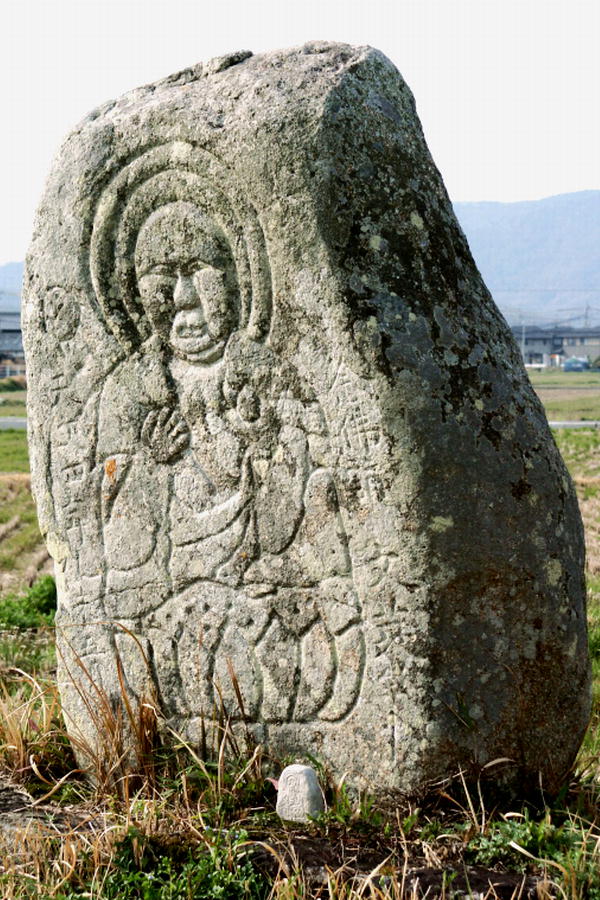

| 2019.7.31 修那羅の石神仏50体(19) 大日如来? |

|

| この像も衣服等の装飾物を一切省略して、裸身のように見える像である。手に穴アキ銭を持つ「銭謹金神」と刻されている像(21)金神と頭部の頭髪(冠?)や顔つきや舟型の碑に浮き彫りするいう造りなど共通する。ただ、着衣の金神に対してこの像は裸身で、古墳時代の埴輪のようなプリミティブな表現である。尊名はわからないが、法界定印のような手の組み方や冠?(頭髪?)などから一応大日如来とした。 |

| 修那羅の石神仏50体(20) 金神? |

|

| この像も(21)金神とよく似た像で(19)の大日如来?と同じ裸身像である。足の組み方(大日如来?は胡座に対してこの像は結跏趺坐)と手の形(印相)が異なる。手の形は銭を持つ(21)金神とよく似ていて、一応金神とした。 |

| 修那羅の石神仏50体(21) 金神 |

|

|

| (19)(20)の二つの像とよく似た造りや表現の石仏で両手に穴アキ銭のようなものを持つ。舟型の碑の向かって左に「銭謹金神」と刻銘がある。銭を謹んで(倹約して?)お金を貯めたいという願いが込められているのか?本来の金神とは陰陽五行説に由来する方位の神で、恐ろしい神としてあがめられた神なのだそうだが、ここでは「銭を呼び込む神」のように見える。足は胡座でも結跏趺坐でもなく、赤ちゃんの足のように足の裏をあわせるように坐すなど姿態がユニークで可愛い像で、修那羅を代表する石神の一つである。 |

| 2019.7.30 修那羅の石神仏50体(17) 軍配を持つ裸身像 |

|

| 裸身像は「左うちわ神」「箱を持つ裸身像」などと「酒泉童子」「親子の裸身像」などの2種類以外に、もう1種類ある。それが、すでに紹介した(8)の「子育観音1」やこの「軍配を持つ裸身像」である。「左うちわ神」や「酒泉童子」と違って丸彫り像でつり上がった眉と目に特色がある。軍配は何を意味するかはわからないが、この像は軍配団扇を持つ武将とは思えず、相撲と関わりのある神とも考えられる。 |

| 修那羅の石神仏50体(18) 剣を持つ裸身像 |

|

| (17)軍配を持つ裸身像とよく似た像で、軍配の代わりに宝剣を両手で笏のように持つ。この像と(8)「子育観音1」(17)「軍配を持つ裸身像」は共にV字形のつり上がった眉毛と、小さな目と鼻・口で同じ石工の作と考えられる。 |

| 2019.7.29 コチドリの若鳥 近くの水田地帯にて |

| クサシギかジシギでもいないかなと何時も行く水田地帯に行ったのですが、目立つのはヒバリとケリ、カルガモだけです。最後に行った干上がりかけた休耕田でようやくコチドリの若鳥を見つけたのですか遠くてまともな写真は撮れませんでした。 |

|

|

|

|

|

|

| 岡山県岡山市北区高松 「天文3(1534)年 永禄5(1562)年」

|

|

|

|

| 高松中島の路傍にある文英石仏は、高松城周辺から出土したもので、細長い角材に地蔵菩薩と思われる像を薄肉彫りする。石仏の下部に『文英施 天文三年五月』の刻銘がある。胴体部分はほとんど彫られていず、顔だけが石から浮き出たような、一見、不気味な感じの石仏である。この石仏は中央の大きな鼻が目立つ。このように、面相のみ刻むタイプの文英様石仏も何体か見られる。この石仏の下には、文英様式の地蔵石仏の残欠か2体置かれていて、1体は上半身のみ残り、顔だけでなく胴体部も薄肉彫りである。永禄五(1562)年十月の記銘がある。 |

|

|

| 岡山県岡山市北区立田 「天文14(1545)年」

|

|

|

|

|

|

| 持宝院にある十一面観音石仏には両側に『天文十四年乙巳三月吉日』と『福成寺 文英誌』の刻銘がある。花崗岩の石材に薄肉彫りと線刻で十一面観音をあらわしたもので、顔の部分は光背部を彫りくぼめて、薄肉彫りする。顔は胴体部と比べて大きく、中央の大きな鼻に特徴がある。剣菱形の蓮弁は薄肉彫りであるが、肩や手部は平坦部に線彫りしている。 |

| 2019.7.27 自由で素朴で個性的な表現の石仏50 |

|

| 白滝山の石仏(広島県尾道市因島) |

| 飛鳥時代に始まる日本の仏教彫刻史は、「奈良・平安・鎌倉を経て、室町でほとんど終息し、江戸時代は取り上げる作例を持たない。」というのが、戦前までの通説であり、通念であった。その通説を覆すことになるのが、円空仏であり木喰仏である。特に戦後紹介された円空仏は、前衛的表現とか現代彫刻に通じる表現として芸術家や文学者から高く評価されることになる。仏教美術の衰退期の江戸時代に、このようなすぐれた造形美を持つ円空仏や木喰仏が、なぜ生み出されたのだろうか。 美術史家や研究者の間では、円空仏や木喰仏は、日本の仏教彫刻史における異端派として、『江戸時代に咲いたあだ花』 的な存在として、評価されていて、円空仏や木喰仏の造形美は、日本の仏教彫刻の伝統とは無縁であり、あくまでも、円空仏や木喰仏は、円空や木喰という「ひじり」の個性と信仰の表出であるというとらえ方が一般的である。果たしてそうであろうか。 確かに、飛鳥彫刻や天平彫刻、藤原時代・鎌倉時代の仏像など、国家や貴族、一部の武士などの支配階級によって生み出された仏教彫刻の歴史では円空仏や木喰仏は異端である。しかし、仏教は支配階級だけのものではなかった、幅広い民衆によって支えられ、広がってきたものでもあった。仏像も国家や支配階級がつくった寺院の仏像だけではない。このホームページであつかっている石仏もまた仏像である。幅広い民衆によって支えられ造立されたものである。 円空仏や木喰仏の表現や様式は、磨崖仏や石仏の歴史、様式の変化からみると、必ずしも異端とはいえない。それどころか、円空仏や木喰仏と共通した表現の石仏が幾つか見られる。それが、岡山市高松付近に多く見られる「文英の石仏」であり、兵庫県加西市の「北条五百羅漢石仏」である。そして、木喰の作という説もある鳥取県倉吉市の「伯耆国分寺石仏」である。 石仏・磨崖仏の造形美は《石(岩)》の持つ美しさ・厳しさと人々の信仰心が結びついたところにあると思う。同じように、鉈や小刀などで彫られた木彫仏である円空仏や木喰仏の造形美も、神が、命が、宿る《木》の美しさと円空・木喰や彼らを支えた人々の信仰心にあるのではないだろうか。 大陸から伝わった仏教は山や川や木や石などの自然そのものを神として崇める日本古来の信仰と結びつき日本の民衆の中に広がっていった。そのような仏教を広げたのは全国を放浪し、山岳修行や木食行(五穀断)などをした半僧半俗の「ひじり」であった。円空・木喰こそ、そのような「ひじり」であった。「文英の石仏」・「北条五百羅漢石仏」・「伯耆国分寺石仏」にしても、専門の石工ではなく、円空や木喰のような半僧半俗の「ひじり」によって刻まれた可能性が考えられる。 江戸時代になると村や字の境界線、辻や追分、野辺や峠道、寺社の境内などにおびただしい数の石仏・石神が造立された。修験道系や仏教系の行者などが指導して、村人たちに広がった民間信仰が講として組織化され、地蔵講・観音講・庚申講・月待講・念仏講などの主尊や供養塔として造立されたものが多い。また墓標として造立されたものもある。地蔵菩薩、観音菩薩、青面金剛像、道祖神、大黒天などの石仏・石神がそれである。観音霊場巡りや四国八十八ヶ所巡礼も流行し、霊場の道しるべや霊場のミニチュア化として観音などの石仏も多く造立された。 このような江戸時代の石仏は多くは儀軌に則りつくられた、地蔵や観音などの石仏であり、形式化して非個性的なものになっいるものが多い。馬頭の名称から身近な生活の中の「馬」に結び付けられて造立された馬頭観音や子どもを守り育てるという観音や地蔵に対する信仰が生みだした子育観音・子育地蔵や道祖神・田の神像などの民間信仰と結びついた石仏・石神は素朴で自由な表現のものも見られるが、「文英の石仏」・「北条五百羅漢石仏」・「伯耆国分寺石仏」などのような個性的で魅力ある石仏は少ない。 そのような中で異彩を放つ石仏が「修那羅の石神仏50体」としてこのホームページで取り上げている長野県の修那羅山安宮神社の石神仏群である。修那羅山安宮神社は修那羅大天武と称する一修験行者が拓いた霊場で、彼はは石工達を指導して、彼の独創的な信仰世界を表現させた。修那羅の石神仏は自由で素朴で個性的な表現の石仏そのものである。 修那羅の石神仏と共通する石仏が、大天武に私淑した、明治時代に北川原権兵衛が拓いた長野県千曲市八幡の霊場山の石神や広島県の因島の白滝山の石仏群である。白滝山の石仏は、文政年間に因島重井町の柏原伝六(一観)が、神道・仏教・キリスト教・儒教の宗教の共通理念を一つに融合して「一観教」を編みだし、弟子の柏原林蔵を工事責任者として、 尾道より、石工を呼び寄せ彫らせたものである。信州の修那羅の石神仏と同じく、 仏教儀軌を無視した自由奔放な表現で、庶民の作物の豊穣や安楽を願う強い祈りが感じられ、魅力的である。この尾道地方には他にも、「忠海町黒滝山」・「尾道竜王山」など尾道石工を中心につくられた自由奔放な個性的な石仏群がある。 また、岡本太郎が絶賛したという長野県の諏訪の謎の石仏として知られる「万治の石仏」や通称「安楽様」「しょうりょう様」などといわれる大分県竹田市の「上坂田磨崖仏」なども自由で素朴で個性的な表現の石仏である。古墳に眠る古代の人々の霊を鎮めるために岩岡保吉氏(1889-1977)が私財を投じ地元の人と共に半生をかけて造立した約700体の石仏群の宮崎県の高鍋大師も自由で素朴で個性的な表現の石仏群である。 「文英の石仏」・「北条五百羅漢石仏」・「伯耆国分寺石仏」を初めとして、「白滝山の石仏」「霊場山の石神仏」「白滝山の石仏」など戦国時代から江戸時代・近代までの「自由で素朴で個性的な表現の石仏」を50選んで紹介することにした。円空仏や木喰仏と同じように自由で素朴で個性的な表現の石仏の造形美をどうぞお楽しみください。 |

|

|

| 岡山市北区大崎 「天文4(1535)年」

|

|

|

|

|

|

| 秀吉の水攻めで知られる高松城のある岡山市高松付近を中心とした一体には、薄肉彫りと線彫りを組み合わせた素朴で独特な表現の石仏が140体あまりある。三角形の団子鼻と目尻の下がった三日月形の眼、小さなおちょぼ口を配した独特の面相が印象的である。現在これらの石仏は文英様石仏と呼ばれ、年銘資料から天文2年(1533)から天正10年(1582)に至る約50年の間に造立されたものであることがわかる。 文英様石仏と呼ばれるのは、これらの様式の石仏の先駆となった四体の石仏に「文英」と人名が刻まれいるためである。その四体とは、岡山市中島の関野家裏1号石仏と関野家前の文英座元石仏、岡山市大崎の大崎廃寺跡地蔵石仏および持宝寺十一面観音石仏である。 これらの石仏には、「文英施」「天文三年五月」(関野家裏1号石仏)、「念佛講文英筆」「天文四年乙未五月□日」(大崎廃寺跡地蔵石仏)、「天文十四年三月吉日」「福成寺文英誌」(持宝寺十一面観音石仏)、「英座元」(文英座元石仏)の銘文がある。これらの銘文から、文英は、福成寺(高松地区の平山にその廃寺跡がある)に所属する僧侶で、念仏講を主催する、天文三年(1534)から天文十六年(1547)にかけて、これらの石仏を彫った、もしくはこれらの石仏の下絵や下図を書いたと考えられる。 天文四年(1535)の紀年銘の持つの江口家墓地1号石仏(岡山市門前)、天文三年(1534)の紀年銘の持つ報恩寺4号石仏(岡山市門前)、銘はないがほぼ同じ頃の制作と考えられる遍照寺1号石仏などの石仏も、文英銘の石仏と同じ薄肉彫りと線彫りを組み合わせた独特な表現で、文英や文英と関係する人々が係わったと考えられる。 同じような表現の石仏(文英様石仏)は、高松平野(岡山市)を中心に総社・足守地区(総社市・岡山市)、山陽盆地(山陽町・赤坂町)、旧上道郡地区(岡山市)に148体見つかっている。それらは、天文年間(1532~1554)から天正10年(1582)にかけての戦国動乱の真っ最中の約50年間の造立で、延命地蔵を中心に十一面観音・客人(まれびと)大明神・法華題目・厳島弁財天などの雑多な神仏が彫られている。「為逆修」「預修□□」「為妙善」「念仏講」「庚申衆」などの銘文から、追善供養・個的供養のため、文英に代表される半僧半俗的性格を持つ僧の指導の下、吉備の民衆によって造立されたものと考えられる。 仏像の基本図像や規範に縛られることなく、自由に表現した素朴で力強い文英様石仏は、戦国時代の民衆の息吹が感じられる全国に類例の見ない魅力的な石仏群である。 その文英様石仏の秀作が大崎廃寺跡にある延命地蔵石仏(高さ123cm)である。頭部は薄肉彫り、胴体部や剣菱形の蓮弁は線彫りという、典型的な文英様石仏の表現で、まん丸の顔に大きな三角形の団子鼻、三日月形の大きな目が印象的な、文英様石仏を代表する作である。『念佛講文英筆 天文四年乙未五月日』の記銘がある。水田の畦の横に祀られていて、回りは水田で、秋には黄金に実った稲穂の中に佇む。 |

|

|

| 長野県駒ヶ根市赤穂29番地 「文政8(1825)年 61歳」

|

|

|

|

|

|

| 光前寺本堂の南側の歴代住職の墓がある墓地の中に、この阿弥陀像がある。方形、六角、反花と積み上げた台の上に高さ約40㎝の円柱を据え、三重の蓮華座に坐す上品上生の定印を結ぶ阿弥陀如来座像を丸彫りする。円柱正面に「大阿闍梨寂応」と彫る。貞治が彫った唯一の阿弥陀如来像である。 口元は、鼻の付け根から下顎にかけて円形の彫りくぼみをつくり、その中に微笑みを含む口と円形の顎を浮き彫りにする「円形微笑型表現」である。貞治の「円形微笑型表現」の像としては貞司四十歳代の力作の福岡西や善福寺の准胝観音、光前寺佉羅陀山地蔵などがある。 「円形微笑型表現」の最初の作とされるのが光前寺の寂応和尚をモデルにし彫像したとされている上赤須福沢家墓地にある延命地蔵で、貞治の三十歳代の作である。そして「円形微笑型表現」の最終作のこの阿弥陀如来が寂応本人の墓碑または供養塔である。他に寂応との関連性を認めるのは、福沢家など願主の大方が光前寺主要檀家である点である。(福岡西墓地准胝観音も福沢家墓地にある) 以上のような理由から、「円形微笑型表現」と名付けた伊那谷石造物文化財研究所の田中清文氏は、口元円形微笑型表現は、寂応と貞治との信頼の上に生まれた表現方法と捉えている。 温泉寺の願王和尚とともに貞治が師と仰いだ寂応和尚の墓上に捧げた生涯唯1体の阿弥陀如来がこの像で、願王和尚の墓標として彫った温泉寺願王地蔵大菩薩とともに、貞治の傑作である。 |

| 2019.7.24 修那羅の石神仏50体(15) 酒泉童子 |

|

| 三石武古三郎氏によって「酒泉童子」と名付けられた裸身像である。桶から水を汲んでいるような、あるいは餅をついているような像である。水くみ像なら水の豊かさをさらに酒屋がよい酒を祈願したものか。餅つきなら豊穣を祈ったものか。様々な解釈が可能な像である。「左うちわ神」などと同じ舟型の碑の浮き彫り像で、表現が似ているが、顔つきは目がややつり上がっていて「左うちわ神」などと微妙に違っている。碑型の舟型も「左うちわ神」のような船首部分の反りはなく幅もやや広い。 |

| 修那羅の石神仏50体(16) 親子の裸身像 |

|

| 裸身の親子が手をつないで坐している像で、これも母子ではなく父子に見える。子育地蔵として建立したものであろうか。碑型の舟型や顔つきは酒泉童子とよく似ている。「クワバラ童子」と三石氏が名付けた桑の葉らしい小枝を担いだ裸身像もよく似た像で、この父子像と同じく舟型の碑に日月が彫られている。この三体は同じ作者と考えられる。 |

|

|

| 長野県諏訪市湯の脇 1-21-1 「文政6(1823)年 59歳」

|

|

|

|

|

|

| この像は温泉寺本堂横の鉄骨でつくられた覆い屋根の裏側が鏡状になっている覆堂に安置されている。高島藩の家老家である千野氏が願主となって文政6年に彫り上げた延命地蔵菩で、貞治の59歳の円熟期の作である。丁寧に蓮弁が彫られた見事な三重の蓮華座の上に坐す。尻上がりの眼差しできりっとしまった口元、端正で流麗な技法の力作である。 |

|

|

| 長野県諏訪市湯の脇 1-21-1 「文政7(1824)年 60歳」

|

|

|

|

|

|

| 温泉寺背後の山一帯は当寺が管理する墓地になっている。その中腹に願王和尚の墓標の貞治の最高傑作の一つ願王地蔵大菩薩などのある雲水墓地がある。その墓地の入り口のにあるのがこの延命地蔵である。願王和尚の後継者といわれた曹谷素省の供養塔で、立像地蔵尊の傑作である。文政7(1824)年、貞治 60歳の作である。 |

| 2019.7.21 カワラヒワとアオサギの採食・ケリ・セグロセキレイ 近くの水田地帯にて |

|

|

| カワラヒワの若鳥がセイバンモロコシの実を食べていました。 |

|

|

| アオサギか他ウナギを捕まえました。 |

|

| この水田地帯はケリが最もよく見かける、チドリです。水浴びの後。羽ばたきました。 |

|

| 頬が白くないのでハクセキレイではなくセグロセキレイと思うのですが? |

| 2019.7.20 修那羅の石神仏50体(12) 左うちわ神 |

|

| 修那羅の石神仏の中には衣服等の装飾物を一切省略して、裸身のように見える像がいくつもある。それぞれが注意をひく、ユニークな像が多い。顔の表情などから同じ石工の作と思われる像が3組ほどある。その内の一体がこの像である。三石武古三郎氏によって「左うちわ神」と名付けられ、胡座を組み(仏像の結跏趺坐は両足を組み合わせ、両腿の上に乗せるものである。)、手に鏡のようなものを持つている。 |

| 修那羅の石神仏50体(13) 箱を持つ裸身像 |

|

| 「左うちわ神」とよく似た裸神である。この像も結跏趺坐ではなく胡座で、右手を膝に置き胸前で鏡のかわりに箱を持っている。顔は四角で左うちわ神とそっくりである。同じ作者と考えられる。 |

| 修那羅の石神仏50体(14) 斧を持つ裸身像 |

|

| この像も「左うちわ神」や「箱を持つ裸神」とよく似た表現の像である。顔は四角で碑形(舟型光背に浮き彫り)も共通する。ただ、眉の表現や胡座でなく足を崩して腰掛け、斧のようなものをかつぐ点など異なる。かって左に「二十三才女未」の刻銘がある。山仕事に精を出す夫のために奉納したのか。それとも斧で病根を断ち切るという意味なのか。修那羅には何を意味するのか不明の像が多い。 |

| 2019.7.18.19 修那羅の石神仏50体(8) 子育観音1 |

|

| 観音菩薩は地蔵菩薩とともに現世利益を説く菩薩として庶民の信仰を集めている。修那羅の石神仏の多くは個人の祈願として奉納されたものが多く、女性や子どもの思いが込められている。修那羅には聖観音・千手観音・十一面観音など多くの像がある。特に目立つのは子どもを抱いた子育観音と思われる像である。子育地蔵と区別がつきにくいが、子育地蔵と同じように、子宝に恵まれるように願ったり、子どもの無事成長を祈って奉納されたものである。 この像は三石氏が「酒泉童子」や「左うちわ神」と名付けた裸形神などと同じように衣服などの装飾物を省いた、いかにも”修那羅的”な表現の子育観音である。 |

| 修那羅の石神仏50体(9) 子育観音2 |

|

| 母親が胸の前で愛おしそうに赤子を抱いたような姿の子育観音で、味わい深い像である。「巳年女長壽」「小宮山與兵衛」と記銘があり、出生した女子の無事な成長と長寿を祈って父親が建立したことがわかる。 |

| 修那羅の石神仏50体(10) ブナ観音 |

|

| ブナの木の洞に安置されている十一面千手観音である。ブナの木に埋もれそうになっていることから、三上氏は「ブナ観音」、俳人の加藤楸邨氏は「樹胎仏」と名付けた。姿も彫りもよくできた像である。 |

| 修那羅の石神仏50体(11) 千手観音 |

|

|

| この像は三面十臂でちょつと千手観音には見えない。庚申塔(青面金剛像)とされたこともあったようである。右側に千手観音という装飾的な文字が刻んであり、千手観音であることがわかる。 手袋のような手や子供のような顔など、非常にユニークで可愛らしい千手観音である。千体的に彫りが浅く平面的だが、それだけ見事な省力化がなされ、デザイン的にも面白い表現になっていて、修那羅を代表する石仏の一つと言える。 |

| 2019.7.17 コサメビタキ・メジロ 地元の山のハイキングコースにて |

|

| 高い木の枝でメジロが鳴いていたので見上げると、茶色い色の小鳥が枝にとまっていました。コサメビタキです。 |

|

| このあたりで5月頃よくコサメビタキを見ました。7月中旬にコサメビタキを見たのは初めてです。 |

|

| メジロは大きな口を開けて鳴いていました。 |

|

|

| 山梨県北杜市須玉町上津金1222 「文化11(1814)年頃~文政7(1824)年 50歳代」

|

|

|

|

| 十一面千手観音(25番大御堂) | 板東三十三所観音石仏は西国三十三所観音石仏の完成後着手されたもので、貞治が全力を注いだと思われる西国三十三体仏に比べると、精彩を欠く。西国三十三所観音石仏の引き締まった顔で、精緻な彫りの像と比べると、やや緊張感を欠き、一部が簡略化された表現の像も見られる。板東三十三所観音石仏は本堂の西側の庭に並べられているが、同じく本堂西側の西国三十三体仏に目をとられて、あまり板東三十三所観音石仏を撮影しなかった。この十一面千手観音観音観音はつくば市にある25番札所、大御堂の本尊で穏やかな顔が目にとまったので、撮影した。 |

|

|

| 山梨県北杜市須玉町上津金1222 「文化11(1814)年頃~文政7(1824)年 50歳代」

|

|

|

|

| 准胝観音(5番語歌堂) | |

|

|

| 聖観音(13番慈眼寺) | |

|

|

| 十一面千手観音(19番龍石寺) | |

|

|

| 聖観音(29番長泉院) | |

|

|

| 如意輪観音(30番法雲寺) | 海岸寺の古い歴史を物語る長い石段を登ると、まず目にはいるのが江戸時代の観音堂や本堂・経堂などの伽藍とともにこの秩父三十四所観音石仏である。2回目に訪れたときには百合の花が各観音の周りに咲いていた。 秩父三十四所観音は海岸寺百観音の中で最後に彫ったもので、板東三十三所観音で精彩を欠いていたが、再び西国三十三所観音の時に戻ったように引き締まった作になっている。 5番語歌堂の准胝観音は貞司四十歳代の力作の福岡西や善福寺の准胝観音と比べると顔つきは細長く穏やかなで優しい眼差しの像で40歳代の准胝観音と違った魅力がある。秩父三十四所観音は西国三十三所観音と違い約3分の2の本尊が聖観音である。貞治はその聖観音をそれぞれ個性的に表現している。13番慈眼寺の聖観音は穏やかに瞑想する青年のような顔立ちであるのに対して、29番長泉院の聖観音は女性的な優しい顔である。19番龍石寺の十一面観音観音も観音像の横に咲く百合のように女性的な顔つきの像である。30番法雲寺は如意輪観音は頬に手を当て遠くを見つめるように思索する引き締まった顔が印象的な像である。 |

| 2019.7.16 オオヨシキリ 近くの川の側の畑地にて |

|

|

| 川の側の畑地の雑木でオオヨシキリがいつもの騒がしいさえずりではなく、「ギー ギー」とドスのきいた地鳴きをしていました。 |

|

|

|

| その後、オオヨシキリは雑木から竹藪に移り、竹藪の中を飛び移りながら地鳴きを続けていました。 |

| 2019.7.14.15撮影 コゲラ・コチドリ 地元の山の上の桜園・近くの水田地帯にて |

|

|

| 今日は、地元の山の上の桜園に久しぶりに行きました。鳥影も少なく、シジュウカラ・メジロ・コゲラの混群に出会ったのみです。コゲラは高い木の上で遠かったですが、頭の上の赤い部分が撮影できました。 |

|

|

| 前日は近くの水田地帯に雨の止み間に行きました。コチドリはいつもいる田んぼにいました。 |

| 2019.7.14 修那羅の石神仏50体(6) アポロ地蔵 |

|

| 三石氏が太陽地蔵=アポロ地蔵と名付けた炎のような髪をした地蔵である。炎のような髪と見えるのは火焔光背を表したものと思われる。火焔といい済ました丸顔といい、太陽地蔵=アポロ地蔵はぴったりの表現である。 |

| 修那羅の石神仏50体(7) 勝軍地蔵 |

|

| 勝軍(将軍)地蔵はは身に甲冑を着け、右手に錫杖を持ち、左の掌てのひらに宝珠を載せ、軍馬にまたがった姿をしたもので、時代以後、武家の間で信仰された。この像も兜らしきものをかぶり、錫杖と宝珠を持っているので、勝軍地蔵と思われる。修那羅には兜や鎧を着けた、武神・武人と思われる像が何体かあり、修那羅の特色ある石神仏の一つにあげられる。今まで紹介した亡き子どもの追善供養としてつくられたり、子宝に恵 まれるように願ったり、子どもの無事成長を祈って奉納された地蔵とはまた違った意味を持つものかもしれない。 |

| 2019.7.12撮影 セッカ 近くの水田地帯にて |

|

| 8日と10日にセッカを撮影した水田地帯の草地です。今日も雑草のオオアレチノギクの上にとまっていました。 |

|

| 10日はササキリらしきものを銜えていたのですが、今日は少し大きいクサキリを捕らえていました。 |

|

| セッカは2羽いて、もう1羽は「ヒッヒッヒッ」と鳴きながら草地の周辺を飛んでいます。 |

|

|

| オオアレチノギクの上にとまっているセッカは鳴かないで、のんびりと羽づくろいをしていました。 |

|

|

| 2019.7.12 イカル 隣町の山中にてにて |

| キビタキでも撮影しようと隣町の山中に行きました。昨年はこの山中で夏にキビタキを撮影したのは7月11日が最後だったのでキビタキを見ることは難しいかなと思っていたのですが、案の定、キビタキの声は全く聞こえませんでした。聞こえるのはヒヨドリ・メジロ・ウグイス・ソウシチョウの声のみです。ウグイス・ソウシチョウは姿を見ることは出来ませんでした。帰ろうとしたとき、「キョッ キョッ キョッ」と声が聞こえました。アオゲラかなと思ったのですが、アオゲラの地鳴きにしては声が小さく、見つけてみるとイカルでした。イカルの地鳴きを聞いたのは初めてです。 |

|

|

|

| 大きなクモを銜えていました。 |

|

| 2019.7.10撮影 セッカ・イカルチドリ・コチドリ 近くの水田地帯にて |

|

| 8日にセッカを撮影した水田地帯の草地でセッカを撮りました。去年もこの草地でよくセッカを撮影しています。 |

|

| セッカがササキリを捕まえました。 |

|

|

|

| 数メートル手前までセッカは飛んできて、とまりました。 |

|

|

| 川の中州にはイカルチドリがいました。数年前まではよくこの川でイカルチドリの群れを見たのですが、最近はほとんど見られません。 |

|

| いつもコチドリを撮影する田んぼには4羽ほどのコチドリがいました。 |

| 2019.7.9撮影 アオサギの採食・オオヨシキリ 近くの水田地帯にて |

|

| キジがいた水田にはアオサギもいて、蛇のようなものを捕まえて飛び上がりました。 |

|

| 田んぼの中に降りたとき、よく見てみると、アオサギか捕まえたのは蛇ではなくタウナギのようです。 |

|

| 2年前にも近くの水田でタウナギを食べるアオサギを撮影しています。 |

|

|

| 木の上で大きく口を開けて鳴いているオオヨシキリを撮りました。 |

| 2019.7.9 キジ 近くの水田地帯にて |

| 今日の午前は、昨日、セッカやコチドリ若鳥を撮影し、中型のシギらしい鳥がと飛ぶところを見た田んぼに行きました。梅雨上がりで、数人の農家の人が水の管理や草刈りなどで来ていたため、中型のシギらしい鳥やセッカは見ることが出来ず諦めて帰ろうとしました。その時、川沿いの田んぼにいるキジを見つけました。この場所付近では2年連続この時期にキジを撮影しています。 |

|

|

|

| キジは川沿いの田んぼからあぜ道を通って農道に向かいました。 |

|

|

|

| その後、キジは農道を歩いて、撮影している8mほど手前までやってきて、畑に飛び移りました。 |

|

|

| 畑には枝豆と向日葵が植えられていました。キジは畑にしばらくいた後、民家近くの藪の中に消えました。 |

| 2019.7.8 セッカ・コチドリ 近くの水田地帯にて |

| 毎年、ジシギを撮影していた水田地帯に行きました。ジシギは8月にならなければ見られないと思っていたのですが、中型のシギらしい鳥がと飛ぶところを見ました。飛んだ先に向かいましたが確認できませんでした。セッカは昨年と同じ草地にいました。この場所では昨年はジシギとともにセッカもよく撮影しました。 |

|

|

|

| セッカは少し遠い場所にいたため、粗い画像になりました。 |

|

|

|

| セッカのいた近くにはコチドリの幼鳥もいました。 |

|

|

| この頃いつもコチドリを撮影している田んぼにたコチドです。 |

|

|

| 山梨県北杜市須玉町上津金1222 「文政年代 50歳代」

|

|

|

|

|

|

| 板東三十三所観音の並ぶ前面、本堂の西側にに建つ地蔵で、百番観音造立の途中、下津金庄左衛門のの娘宗嶽妙高大姉が願主になって貞治に依頼したものである。半跏の延命地蔵で右手に持つ錫杖が欠けている。(35)の佉羅陀山地蔵と同じように気品のある優しい眼差しの面相である。 |

|

|

| 山梨県北杜市須玉町上津金1222 「文政年代 50歳代」

|

|

|

|

| 海岸寺の上段墓地の入り口にある。貞治の唯一のレリーフ調の墓石である。角石いっぱいに方形の彫り窪みをつくり、その中に光背として船型の深い彫り窪みをつくり、宝珠と錫杖を持って立つ延命地蔵を半肉彫りする。顔は(35)や(36)の地蔵のような女性的な顔立ちではなく、同じ須玉町にある(28)見性寺佉羅陀山地蔵によく似た引き締まった顔である。願主の小須田弥兵衛は佐久に住む学者で筆子塚としてこれを建立したという。 |

| 2019.7.6 修那羅の石神仏50体(3) 父子像(子育地蔵) |

|

| この像も(1)の母子像のような、子連れの像である。手をつなぐのではなく1本の紐をしっかり握り合っている。大きい像は穏やかであるが意志の強そうな顔で、小さい像もよく似た顔でいかにも親子といった風情である。母子と言うより父子に見える。子育地蔵のつもりでつくられたものと思われる。釘抜きを持つ獄卒像など、これと同じ石質・彫り片の像かいくつか見られる。 |

| 修那羅の石神仏50体(4) 父子像(子育地蔵) |

|

| この像も、子連れの像で子育地蔵としてつくられたと思われ。子供の腕を右手でしっかり握り、左手でかざした剣で外敵をしっかり守ろうとしている。(3)の父子像に比べるとやさしい顔つきであるが、この像も母子というより父子に見える。 |

| 修那羅の石神仏50体(5) 洟垂れ地蔵 |

|

| 修那羅には様々な姿の童子地蔵が見られる。亡き子どもの追善供養としてつくられたり、子宝に恵 まれるように願ったりして造立されたもので、常識的な仏教美術の枠から離れた、バラエティーに富んだ像が多くある。 その内の一つが、修那羅の石神仏を世に知らしめた三石武古三郎氏が洟垂れ地蔵と名付けた像である。明治22年に奉納された像で、普通の延命地蔵と違って右手に宝珠、左手に錫杖を持つ。宝珠は手鞠のように見える。洟垂れ小僧を思わせる童顔のほほえましい地蔵である。 |

| 2019.7.5 サギの採食・コチドリ 近くの水田地帯にて |

| カルガモの親子をよく撮影していた小川には小さな堰があり、川底がコンクリートになっているところがあります。そこが、カルガモやサギ類の絶好の餌場になっています。今日はアオサギ・コサギ・ダイサギがいて競うように採食していました。 |

|

| コガモが小魚を捕まえました。 |

|

| 捕まえたのはモツゴのようです。右の亀は侵略的外来種ワースト100に指定されているミシシッピアカミミガメです。 |

|

| アオサギの食べている魚もモツゴです。コサギの食べているモツゴより大きいです。 |

|

| ダイサギもモツゴを捕まえました。 |

|

| 田んぼの畦には3羽のコチドリがいました。その中の2羽です。 |

|

|

| コチドリはよくピクピクと背伸びを繰り返します。コチドリが伸び上がったところです。 |

|

| 2019.7.4 ダイサギの採食 近くの水田地帯にて |

|

| ダイサギが羽を広げて嘴を水面に素早く突っ込みました。 |

|

|

| 小魚を捕まえたようです。 |

|

| モツゴです。 |

|

| 飲み込みました |

|

|

| 長野県駒ヶ根市東伊那 大久保6174 「文政年代 50歳代」

|

|

|

|

| 善福寺聖観音は善福寺の本堂前の庭に安置されている。三重の蓮華座の上に趺坐する、左手に未敷蓮華を胸前に持ち、胸前に右手をたてた像で、面長で引き締まった顔で物静かに微笑みを浮かべる。基壇正面には「無畏光」と大きく3文字刻まれている。像容全体から貞治円熟期の五十代作と推定される。 |

|

|

| 山梨県北杜市須玉町上津金1222 「文政年代 50歳代」

|

|

|

|

|

|

| 海岸寺参道入口に祀られていた地蔵で、現在は海岸寺境内の西国三十三所観音石仏が並べられた覆屋の前に安置されている。明治時代の廃仏毀釈で、左膝・左腕・頬を支える右手首をこわされなくなっていたそうであるが、私が訪れたときには欠けた輪光を除いて修復され造立時の姿に戻っていた。貞治の書き残した「石仏菩薩細工」では「佉羅陀山地蔵大菩薩 甲州上津金村大和願主 小尾氏」と記されている像である。 自然石の岩盤の上に見事な三重の蓮華座を彫り、その上に右膝を立てて坐している。同じ須玉町にある見性寺の佉羅陀山地蔵がふくよかでわずかに微笑む引き締まった顔なのに対して、この像は面長で優しく瞑想する女性的な姿の像である。貞治五十歳代<の円熟期の作である。 |

|

|

|

|

| 修那羅峠は長野県東筑摩郡坂井村(現在は筑北村坂井)と小県群青木村の境にある峠である。その峠に、地元の人がショナラさまと呼ぶ、「修那羅山安宮神社」がある。修那羅大天武と称する一修験行者が江戸時代末期の安政年間に、土地の人の熱望により雨乞いの法を修して信頼を得、古くから鎮座する大国主命の社殿を修し、加持祈祷をもっておおいに人々の信仰を集めたのが、安宮神社のはじまりである。 この神社のまわりにおよそ700体の石造物が立ち並んでいる。その内、230体ほどが、石神仏像で、ユニークな表現の像や他に例類を見ない異形像が多く、非常に魅力的な石神石仏群である。これらの像の多くは高さ40㎝前後の小像で、幕末から明治時代にかけて、修那羅大天武の信奉者や一帯の地域の人々が建立したものである。そういう意味では、修那羅の石神仏は大天武という一修験者の教化活動の所産であるとともにこの時代、この地域の庶民信仰の集約でもある。 縄文時代の土偶や古墳時代の埴輪にも似たこれらの石神仏のプリミティブな表現は原始から脈々と続いている自然崇拝の精神の発露ともいえる。そのような修那羅の石神仏の中で特に優れた石仏や私の気に入った石仏を50体選んで紹介する 。 |

|

| 修那羅山安宮神社 長野県東筑摩郡筑北村坂井眞田11572 |

| 修那羅の石神仏50体(1) 母子像or姉妹像(子育地蔵) |

|

|

| 修那羅で一番多い石像は地蔵菩薩で、約50体近く確認される。 その多くは、亡き子どもの追善供養としてつくられたり、子宝に恵 まれるように願ったり、子どもの無事成長を祈って奉納されたもの で、子どもへ寄せるさまざまな思いが込められている。まず、地蔵菩薩と思われる像を中心に紹介する。 修那羅の石神仏を代表する像の一つである。「元治元□」(1864年)と紀年があり江戸末期の作である。このかわいらしい姉妹像、あるいは母子像を道祖神と見る人もあるが、手に錫杖や宝珠を持つので子育地蔵と思われる。 |

| 修那羅の石神仏50体(2) 子育地蔵 |

|

| 江戸時代になると赤子を抱いた姿の子育地蔵は信州をはじめ全国各地で、子どもの無事成長を祈って造立された。修那羅では子育地蔵として、(1)の姉妹像のような手をつないだ母子像・父子像のようなものが多くあるが、この像は赤子をを抱くと言うより、背負っているように見える。母子像を思わせる、美しい姿態の子育地蔵である。 |

| 2019.7.1撮影 カワセミの求愛給餌 近くのため池にて |

| ゴイサギやカワセミをよく見かける小さなため池に行きました。カワセミの鳴き声が聞こえ、1羽のカワセミがため池の岸から飛び立ちました。そして、ため池の側の水路に降りました。水路に近づくと、再び鳴き声が聞こえて、2羽のカワセミが、水路から飛び立ち、ため池の岸の茂った木にとまりました。遠くて暗かったので、粗い写真になりましたが、何とかカワセミを撮影しました。 |

|

| 木にとまった2羽のカワセミのうち1羽は小魚のようなものを銜えていました。 |

|

|

| 小魚を銜えたカワセミがもう1羽のカワセミに給餌しました。餌を貰ったカワセミは下嘴か赤く雌のようです。求愛給餌のようです。 |

|

|

|

| 餌を与えた雄はいったん枝から離れて、再び戻って来て、小魚を食べる雌を見つめていました。 |

|

| やがて、雄は少し離れた枝に移りました。しばらくすると雄雌とも飛び去りました。 |