|

||||

|

||||

|

| 令和7年9月30日撮影 山の中の菊畑にて |

| ノビタキ |

| 毎年、ノビタキを撮影している菊畑に行きました。今年もノビタキが来ていました。菊は小菊で毎年、収穫が終わって刈り取ったあと咲いた菊に止まるノビタキの撮影が狙いです。この日は花が咲いた菊は少なく、菊を支えていた支柱にとまったノビタキの撮影になりました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和7年9月27日撮影 近くの水田地帯にて |

| タシギ |

|

| 背の高い草が目立つ休耕田です。多くのタシギがいるのですが、草が茂っていてなかなか写せません。しばらく粘って、どうにか撮影できました。 |  |

| タカブシギ・トウネンなど今年撮影した休耕田ですが、ここでは最近はタシギしか撮影していません。今日も奥の畔近くに2羽タシギがいました。 |

|

|

|

|

|

| 令和7年9月29日 近くの水田地帯にて |

| ノビタキ |

| 水田地帯の川沿いの広い地域の水田が数年前から遊水地などの洪水対策の施設建設のため耕作が行われず、草地になっています。そこに毎年秋になればノビタキが姿を見せます。少し早いと思いながら行ってみると4羽のノビタキを見つけました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和7年9月28日 全国各地の石造十三仏(3) | ||

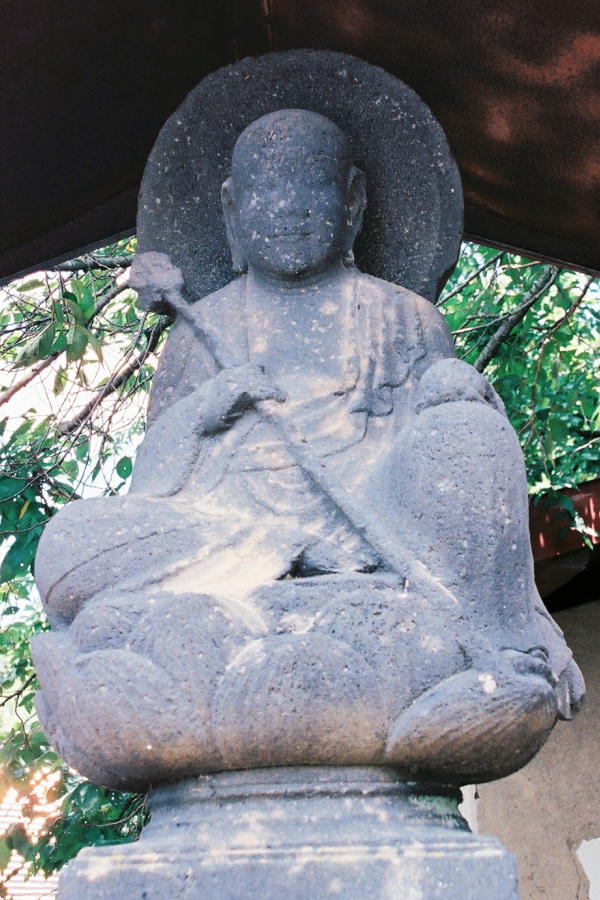

| 瀧谷寺の石室(開山堂) | ||

| 福井県坂井市三国町滝谷1-7-15 | ||

|

||

|

||

| 虚空蔵菩薩・大日如来・阿閃如来 | ||

|

||

| 釈迦如来・不動明王 | ||

|

||

| 弥勒菩薩・地蔵菩薩 | ||

|

||

| 地蔵菩薩 ・普賢菩薩・文殊菩薩 | ||

|

||

| 薬師如来 | ||

| 笏谷石製品は、三国湊から全国各地に送られた。その三国にある瀧谷寺(たきだんじ)は、1357年叡憲(えいけん)上人によって創建された越前屈指の名刹で、境内には重要文化財に指定された鎮守堂や国の名勝の山水庭園がある。国宝の金銅毛彫宝相華文磬や絹本着色地蔵菩薩(重文)や朝倉孝景が寄進した天之図(重文)などがある。 その瀧谷寺の境内には十三仏を内部の側壁に刻んだ石室(開山堂)がある。江戸時代、高野山奥の院の越前松平家石廟や富山県高岡市瑞龍寺石廟など、側壁に半肉彫り像を刻んだ石廟や石室が各地につくられた。瀧谷寺石室はその先駆けで、室町後期の元亀3(1572)年の作で国の重要文化財に指定されている。軟質な笏谷石であればこそできた石造品である。 |

||

|

| 令和7年9月27日 全国各地の石造十三仏(2) | |

| 深叢寺十三仏 「文政2(1819)年」 | |

| 長野県諏訪郡原村13512 | |

|

|

|

|

| 延命地蔵 | |

|

|

| 釈迦如来・不動明王・普賢菩薩・文殊菩薩 | |

|

|

| 薬師如来・弥勒菩薩・勢至菩薩・観音菩薩 | |

| 深叢寺(しんそうじ)は、元和4(1618)年に原村新田(現原村中新田)の村人達がこぞって檀徒となって開かれた臨済宗妙心寺派の寺院である。2代目高島藩主、諏訪忠恒によって「福寿山 新相寺」から現在の「御射山 深叢寺」に改称され、高島藩の庇護のもと栄えた寺である。明治年間に、中新田の村に大火があり、堂宇はほとんど焼失した。現在の本堂は平成になって再建されたものである。この深叢寺に2体の守屋貞治の石仏が残されている。十三仏と辨財天像である。 十三仏は文政2(1819)年、貞治が55歳の時に造立されたものである。延命地蔵を主尊にした全高、2.6mの大作の十三仏搭である。基壇、基礎、請花を設けて、搭身部分の三面に不動明王・釈迦如来・文殊菩薩・普賢菩薩・弥勒菩薩・薬師如来・観世音菩薩・勢至菩薩・阿弥陀如来・阿閃如来・大日如来・虚空菩薩の十二体を刻み、その上に地蔵菩薩をのせて十三仏としている。惜しいことに、石質がもろいためか、大火の影響か、延命地蔵尊は摩耗が目立ち、目鼻立ちがはっきりしない。 |

|

| 令和7年9月26日 近くの水田地帯にて |

| タシギ |

|

| タシギが細長い水の張った休耕田の中頃にいました。 |

|

| 休耕田の奥には数羽のタシギがいました。 |

|

| 休耕田の反対側に回って近くにいるタシギを撮ることができました。 |

|

|

|

|

| 別の休耕田のタシギです。 |

|

|

| 令和7年9月25日 全国各地の石造十三仏(1) | |

| 全国各地の十三仏Ⅰ (天理市・東日本) |

|

|

|

| 「生駒・平群谷の十三仏」以外の全国各地の石造十三仏をⅠとⅡに分けて掲載します。「全国各地の十三仏Ⅰ」は十三仏板碑の秀作奈良県天理市の「大念寺十三仏板碑」と東日本の各地の石造十三仏を紹介します。ただ「生駒・平群谷の十三仏」の撮影と違って、十三仏を目的で撮影したのではなく、各地の磨崖仏や石仏の撮影中に撮った十三仏で、東日本でわずか4体である。しかし各石造十三仏は平群谷などの関西の十三仏板碑とは違ったユニークで特色ある魅力的な石造十三仏である。信州で守屋貞治の石仏の撮影旅行で撮影した貞治作の「深叢寺十三仏」、福島の磨崖仏撮影旅行で撮った「羽黒山磨崖十三仏」、笏谷石の石仏の撮影旅行で撮った「瀧谷寺の石室」などの造形美をお楽しみください。 |

| 大念寺十三仏板碑 | ||

| 奈良県天理市苣原町1221 「天文24(1555)年」 | ||

|

||

|

||

|

||

|

||

| 大念寺は天理市の山間部にある融通念仏宗の寺院で、本堂の南側にひときわ目を引く立派な十三仏板碑が立っている。高さ198㎝、上幅52㎝下幅47㎝で、頂上を山型に造る。 奈良県で最も大きな十三仏板碑で、立派な天蓋を刻み、その下に虚空蔵菩薩、さらにその下に三列四段で12尊を半肉彫りする。各像とも蓮華座に坐す。像高は約20㎝前後で虚空蔵菩薩はやや大きめに造られている。各像とも穏やかな面相で、蓮華座や持物など丁寧な彫りの秀作である。下部の刻銘は右端に「天文廿二二年乙卯」、真ん中に結縁者名、左に「二月十五日」と刻む。室町時代後期の天文24(1555)年の作である。 天文年間は生駒谷・平群谷の十三仏碑が多数造られた時期であること、大念寺と同じ融通念仏宗の寺院は十三仏板碑のある石福寺・興融寺をはじめとして生駒谷・平群谷には多いこと、など生駒谷・平群谷との共通点が見られる。 |

||

|

| 守田地蔵十三仏 | ||

| 三重県伊賀市守田町 「永正15年(1518)・永正17年(1520)」 | ||

| 十三仏・地蔵立像 | ||

|

||

|

||

| 十三仏 | ||

|

||

|

||

| 地蔵立像 | ||

|

||

| 名阪国道の上野ICのすぐ南に九品寺という寺があり、門前の道を丘陵に沿って南に350m進んでいくと、左手てに守田十三仏の彫られた扇形の大きな岩見えてくる。岩の向かって右手上部に舟形後背を掘りくぼめ像高63㎝の半肉彫りの地蔵立像があり、その左側岩の中央には高さ106㎝、幅約40㎝の長方形の枠の中に半肉彫りされた三列四段の十三仏がある。 地蔵菩薩の下には永正15年(1518)の銘、十三仏の枠の外には永正15年(1520)の銘があるとされているが肉眼では判読できなかった。少し離れた場所にも同じような地蔵十三仏がある。 |

||

|

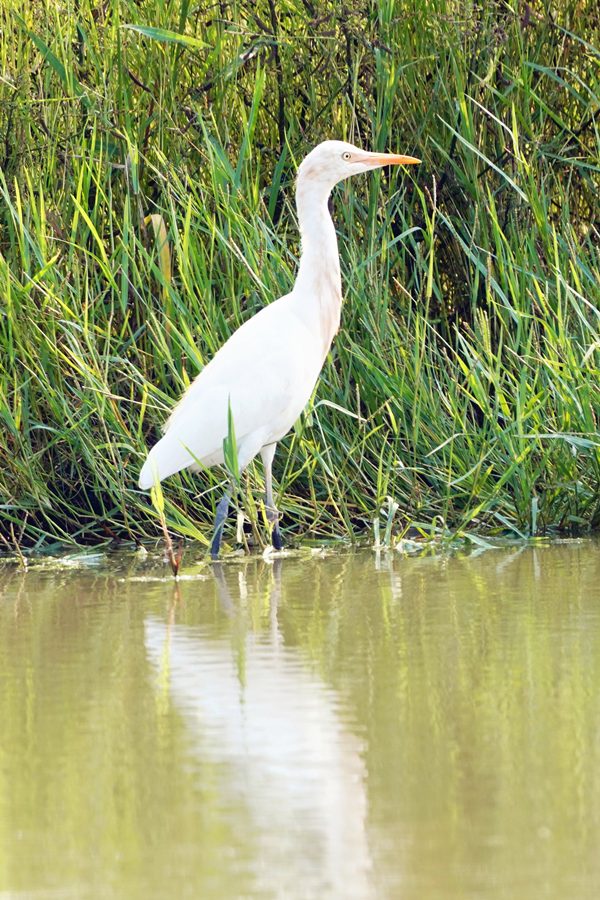

| 令和7年9月21日撮影 近くの水田地帯にて |

| クサシギ・イソシギ・タシギ・アマサギ |

|

| タカブシギ以外にクサシギもいました。いつもはタカブシギよりクサシギのほうがよく見かけるのですが、この夏から秋はクサシギは見ていませんでした。 |

|

|

|

|

| イソシギです。イソシギは毎年よく見かけます。 |

|

|

|

| タシギが水路のコンクリートの護岸の上にいました。 |

|

| 夏羽の橙黄色がかなり残っているアマサギがいました。 |

| タカブシギ・トウネン・コチドリ |

| トウネンとタシギでも撮ろうと近くの水田地帯に行きました。いつも多くのコチドリがいる休耕田に行ってみるとトウネンとタカブシギがいました。 |

|

| タカブシギにヒントを合わせて撮影しました。上はコチドリ・右はトウネンです。 |

|

|

| コチドリにヒントを合わせて撮影しました。トウネンもどうにか撮影できました。 |

|

| タカブシギです。 |

|

|

|

| トウネンです。 |

|

|

| 令和7年9月22日 大隅の田の神さあ 伊佐市2 |

| 猩々(しょうじょう)の田の神 |

| 鹿児島県伊佐市山野井立田1547 |

|

|

|

| 「岩清水神社の田の神」のある小川内川の谷の尾根をはさんで一つ南の井立田川の谷の猩々(しょうじょう)という集落の民家の高い石垣の前に「猩々の田の神」がある。メシゲを持ち裁着け袴をはいた、野良着姿の農夫をそのまま田の神にしたような素朴な田の神像である。像高63㎝で笠状のシキを被り右手でメシゲを膝の上に置き、左手は膝の上で輪組にした腰かけ像である。江戸時代の作と思われる。 |

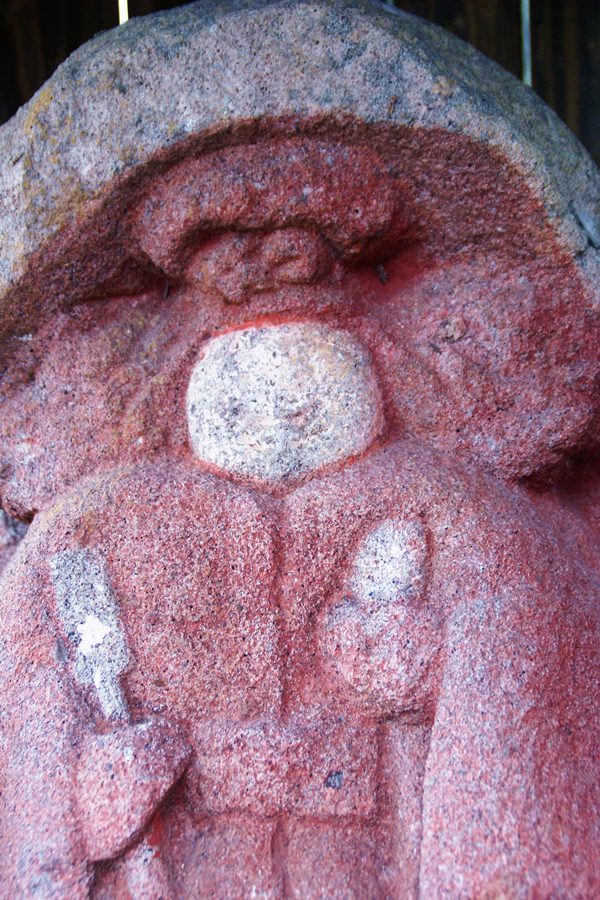

| 湯之尾前田の田の神 |

| 鹿児島県伊佐市菱刈川北湯之尾 |

|

|

|

| 「湯之尾前田の田の神」は湯之尾神社の北西の道路沿いの覆屋の中に祀られている。へらのような小さなメシゲとソフトクリームのように飯を盛った椀を持ち、シキの下に頭巾のようなものを被っている田の神像である。赤と白で彩色されているが、赤い色が色あせてピンク色になっていて白い小さな顔とユニークな姿で童話の世界のような趣がある。 |

| 令和7年9月20日撮影 近くの水田地帯にて |

| コチドリ・タシギ・トウネン・アマシギ |

| この日も近くの水田地帯に行きました。この日は水が引きかけた小さな休耕田にコチドリ・タシギ・トウネンがいました。 |

|

| 最初に見つけたのはコチドリです3羽いました。 |

|

| 草陰にタシギがいました。 |

|

|

|

| タシギを撮影して、しばらくして同じ休耕田に戻ってみるとトウネンがいました。 |

|

|

|

| 別の休耕田に夏羽の橙黄色がかなり残っているアマサギがいました。 |

|

| 令和7年9月18日撮影 山の上の公園にて |

| コサメビタキ |

| 山の上の公園の桜園にこの日もコサメビタキがいました。この日は2羽いたのですが、撮影できたのはネムノキとサクラの木を飛び移っていた1羽でした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和7年9月19日撮影 近くの水田地帯にて |

| トウネン |

| 休耕田の水が少し引いて小型のシギ類が入るのを期待して、近くの水田地帯に行きました。期待通りトウネンが2羽いました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和7年9月17日撮影 近くの水田地帯にて |

| ケリ・アマサギ・チュウサギ |

|

| あちこちにある水の張った休耕田で目立つのはケリです。水の中に蹲り水浴しているように見えるケリや羽繕いしているケリを撮影しました。 |

|

|

|

|

| ダイサギと思って撮影しましたが、口角は目の下近くでチュウサギでした。 |

|

| 冬羽のアマサギです。まだ、橙黄色の羽がまだ一部残っています。 |

|

| 令和7年9月16日撮影 近くの水田地帯にて |

| タシギ |

| この水田地帯ではこの1週間はケリ・イソシギ以外、チドリ・シギ類はタシギ以外は見ていません。この日も休耕田と稲穂が出始めた水田の境の畔に4羽のタシギを見つけました。 |

|

|

|

|

|

|

| 令和7年9月15日撮影 山の上の公園にて |

| コサメビタキ |

| 12日にコサメビタキを撮った山の上の桜園の公園にこの日もコサメビタキがいました。ネムノキとサクラの木をあちこちと飛び移って楽しませてくれました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和7年9月14日 近くの水田地帯にて |

| アマサギ・コサギ・ダイサギ |

|

| ケリの群がっていた休耕田の畔にアマサギがいました。橙黄色の部分はなく冬羽か幼鳥と思われます。 |

|

|

|

|

| 3羽のコサギの中に1羽、嘴が黄色のサギがいました。チュウサギと思って撮影したのですが、くちばしの先は黒くなくこれも冬羽また他は幼鳥のアマサギのようです。手前はコサギです。 |

|

|

|

| ダイサギ(チュウダイサギ)と思って撮影したのですが、口角は目の下近くでチュウサギにも見えます。ただ大きさからダイサギ(チュウダイサギ)と思うのですが? |

| タシギ |

| 草の茂った休耕田のタシギです。多くのタシギがいるのですが、草が邪魔してなかなか撮影できませんでした。今日、ようやく撮影できました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和7年9月12日撮影 山の上の公園にて |

| コサメビタキ |

| 山の上の公園のでコサメビタキを見つけました。前日キビタキ♀を撮った桜園から少し離れた山の上の桜園での撮影です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和7年9月12日 平群町の石造十三仏2 | ||

| 東勧請十三仏板碑 | ||

| 奈良県生駒郡平群町信貴畑 「天文21(1552)年」 | ||

|

||

|

||

|

||

| 勧請縄は集落の入口に外から邪悪なものが入らないようにと願って掛けられる綱で、平群町では龍田川にかけられる椣原の勧請地などいくつかの勧請縄をかける勧請地がある。 その中でもよく知られているのが信貴畑の東勧請地である。この勧請の地に覆堂があり、与願印を示す鎌倉後期の座像の石仏(如来or地蔵※)とともに天文21(1552)年の刻銘がある十三仏板碑がある。 十三仏板碑は高さ119㎝、下幅631㎝の舟形の板碑で蓮華座にのる十三諸仏を半肉彫りしたもので、頂上の虚空蔵菩薩の上部には天蓋が刻まれている。摩滅は進んでいるが秀作である。板碑の左に天文21(1552)年の紀年銘が、左に「為地蔵講人衆逆修施主白水□」の刻銘がある。 ※平群町教育委員会発行の 「奈良県生駒郡平群町石造文化財 平群谷」では船形如来座像となっているが螺髪らしきものは見当たらず、十三仏を建立した地蔵講信者が拝んでいたことなどから、私には古式の地蔵菩薩に見える。 |

||

|

| 櫟原墓地十三仏板碑 | ||

| 奈良県生駒郡平群町櫟原 「享保4(1719)年」 | ||

|

||

|

||

|

||

| 十三仏板碑の造立は造立者が自己の死後の供養(逆修)を行う旨で行われたため、生駒谷・平群谷の十三仏板碑の多くは墓地の中にある。櫟原墓地の十三仏板碑もそのような板碑で、施主の中川氏が死後の供養のために享保4(1719)年に造立したものである。 高さ150㎝の将棋の駒の形の石材に上部の三角形を残し、その下に蓮華座にのる虚空蔵菩薩と3列4段て他の十二仏を半肉彫りで彫ったもので、各尊像の面容はみなよく似た素朴なものである。 |

||

|

| 令和7年9月11日撮影 地元の山の上の公園にて |

| キビタキ♀ |

| 山の上の公園の桜園でオリーブ色の野鳥を見つけました。ファインダーを覗いてみるとキビタキ♀でした。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 令和7年9月10日 大隅の田の神さあ 伊佐市1 | |

| 大隅の田の神さあ3 (伊佐市) |

|

|

|

| 伊佐市は平成の大合併よって2008年に大口市と菱刈町が合併して誕生した市である。伊佐市の田の神の中で県の民俗資料有形文化財に指定されているのは旧大口市の「平出水の田の神」のみである。「平出水の田の神」は大日如来を彫って田の神とした珍しい像である。旧大口市には個人持ちや回り田の神を含めて160体ほどの田の神像があるが、旧大口市はほとんど回ることができず「平出水の田の神」を含めて3体の紹介にとどまった。旧菱刈町については近くの宮崎のえびの市をよく訪れていたことや、宮崎県発祥といわれる衣冠束帯姿の神官型の田の神が多くあることなどで数回訪れた。旧菱刈町では「徳辺の田の神」や「堂山の田の神」・「前目の田の神」は宮崎でよくみられる腰掛け神官型の田の神である。他に神官型座像の「湯之尾猶原の田の神」・「本城南方神社の田の神」・「築地下の田の神」や農民型の「湯之尾前田の田の神」・「荒田の田の神」などユニークな田の神がある。 |

| 平出水の田の神 |

| 鹿児島県伊佐市大口平出水 「享保6年(1721)」 |

|

|

|

| 仏像型田の神として地蔵菩薩を田の神として祀った「紫尾の田の神」(宝永2<1705>年)や中組の田の神(宝永八年<1711>)が知られている。これらは最も古い紀年銘を持った田の神である。「平出水の田の神」も仏像型の田の神である。しかし、地蔵菩薩ではなく大日如来像である。石台正面に「大日如来を本地として御田之神を造立した」という意味の言葉が書かれていて、大日如来を彫って田の神としたことは明らかである。 六角形の台上の反花と蓮弁の蓮台に坐す宝冠をかぶり、両手で胸前で智拳印を結んだ金剛界大日如来像である。穏やか顔立ちの像手で、衣のひだか複雑に重なった精緻な表現の像である。県の民俗資料有形文化財に指定されいる。 |

| 岩清水神社の田の神 |

| 鹿児島県伊佐市大口小川内(こがわうち)117 |

|

|

|

| 伊佐市役所がある市の中心地から国道268号線を北方に9㎞ほど行くと「小川内関所跡」の案内板がある三叉路に着く。案内板に従って1.5㎞進むと「小川内関所跡」のある小川内前田である。その集落の北の清水神社の社殿の横に「小川内岩清水神社の田の神」が祀られている。像高62㎝の神官型座像の田の神で、右手の先は欠けていて、左手は輪をつくっている。江戸期の作と思われる。竹林の混ざった山が背景に座す田の神像は質素ながら落ち着いた厳粛な趣がある。 |

| 令和7年9月8日撮影 近くの水田地帯にて |

| タシギ |

| 先日の台風によって休耕田の水かさが増え、台風通過後タカブシギやトウネン・タシギなどが見られなくなりました。この日は水かさも減ったので期待して来たのですが、ケリやコチドリ・イソシギははいたのですがタカブシギやトウネンは見つけられませんでした。タシギは細長い休耕田で見つけました。草の中に隠れていてなかなか写せませんでしたが、何とか撮影できました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和7年9月7日撮影 近くの桜の林にて |

| コサメビタキ |

| 山の上の公園に行く途中の桜の林でコサメビタキを撮影しました。昨年も9月の今頃、この林でコサメビタキやエゾビタキ・キビタキ雌を撮影していました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和7年9月7日 平群町の石造十三仏1 | ||

| 椣原墓地十三仏板碑 | ||

| 奈良県生駒郡平群町椣原 「天文22(1553)年)」 | ||

|

||

|

||

|

||

| (上段)虚空蔵 (中段)阿弥陀・大日・阿しゅく (下段)勢至・観音・薬師 |

||

|

||

| (上段)勢至・観音・薬師 (中段)普賢・地蔵・弥勒 (下段)文殊・釈迦・不動 |

||

| 元山上口駅の東の山手に「かんぽの宿 大和平群」(現在は「亀の井ホテル 大和平群」)があり、その北に椣原墓地ある。この墓地に天理の大念寺十三仏板碑につぐ県では2番目の大きさの優れた十三仏板碑がある。入江泰吉が撮った夕日に映えるこの十三仏板碑の写真がすばらしく印象的である。 高さ173㎝、下幅65㎝の船型の板碑で蓮華座にのる像容13諸仏を半肉彫りであらわしたもので、天蓋の下面に虚空蔵菩薩をその下に三列四段で他の像を配置する。各像の右には尊名が刻まれている。板碑の右には天文22(1553)年の紀年銘、左には「為造新三郎逆修道阿弥妙泉乃至法界普利」の刻銘がある。 |

||

|

| 鳴川十三仏板碑 | ||

| 奈良県生駒郡平群町鳴川 「天文22(1553)年」 | ||

|

||

|

||

|

||

| 「元山上」と呼ばれ、修験道の行場として知られる千光寺のある集落が鳴川である。「元山上」は「元の山上ヶ岳」という意味で役行者が大峰山を修験の場とする前にこの地で修行したからだという。その鳴川の村の中程の辻堂にゆるぎ地蔵と呼ばれる鎌倉時代の地蔵菩薩と並んで十三仏板碑が安置されている。 高さ151㎝、下幅50㎝の船型の板碑で蓮華座にのる像容13諸仏を半肉彫りであらわしたもので、天蓋の下面に虚空蔵菩薩をその下に三列四段で他の像を配置する。天文20(1551)年の紀年銘がある。辻堂の横を谷の方へ下ると、清滝八尺地蔵磨崖仏や五尊磨崖仏など鎌倉から室町にかけて彫られた磨崖仏群がある。 |

||

|

| 令和7年9月4日撮影 近くの水田地帯にて |

| トウネン |

| タカブシギを何回か撮影した休耕田から少し離れた休耕田にトウネンが1羽いました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和7年9月2日撮影 近くの水田地帯にて |

| タカブシギ |

| 前日に引き続き近くの水田地帯に行きました。昨日撮影した休耕田にはタカブシギはいませんでしたが、少し離れた休耕田に1羽いました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和7年9月3日撮影 近くの水田地帯にて |

| タカブシギ・イソシギ |

|

| タカブシギも2羽いました。休耕田の奥にいて「ピィピピ‥‥‥」と鳴いていたのでコチドリと思ってレンズを向けてみるとタカブシギでした。 |

|

|

|

|

|

| イソシギもいました。 |

|

| タシギ |

| 前日に引き続き近くの水田地帯に行きました。1日にタカブシギ撮影した休耕田にタシギがいました。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 令和7年9月2日撮影 近くの水田地帯にて |

| タカブシギ |

| 前日に引き続き近くの水田地帯に行きました。昨日撮影した休耕田にはタカブシギはいませんでしたが、少し離れた休耕田に1羽いました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和7年9月2日 大隅の田の神さあ 湧水町5 |

| 真中馬場(しんちゅうばば)の田の神 |

| 鹿児島県姶良郡湧水町北方真中馬場 |

|

|

|

| 旧栗野町の「真中馬場の田の神」は湧水町HPの文化財案内では1700年代の作でお高祖頭巾をかぶった女人像の田の神であるとしている。女性的な美しい顔で、僧衣らしきものを着て、右手でメシゲを掲げ、左手に宝珠または握り飯らしきものを持って座す田の神像である。被っているものは確かにシキというより頭巾にみえる。お高祖頭巾というより僧侶の頭巾ではないだろうか。私には僧衣風の衣装から見て女人像とは思えないが、仮に女性像としたら頭巾はお高祖頭巾ではなく尼僧頭巾といえる。いずれにしても特色ある優れた田の神である。町の有形民俗文化財に指定されている。 |

| 水窪の田の神 |

| 鹿児島県姶良郡湧水町木場水窪 「寛保4年(1744)」 |

|

|

| 「水窪の田の神」は九州自動車道「栗野」ICの南約5㎞にある水窪集落の南東の山の中の畑の中にある。道沿いに「中シ山「田ノ神」入口 五十メートル」の標識がある。右手にメシゲ、左手に杵を持つ田の神で、グリム童話に出てくるこびとのような雰囲気の持つ。背面に「寛保四年(1744)三月一日」の刻銘がある。町の有形民俗文化財に指定されている。 |

| 大牟礼の田の神 |

| 鹿児島県姶良郡湧水町幸田大牟礼 |

|

|

|

| 「大牟礼の田の神」は幸田地区(日本棚田百選に選ばれた幸田の棚田がで知られている)の大牟礼(伊佐市との市町境にある)の能動三叉路にある。メシゲと椀を持って腰をかがめて田の神舞を踊る姿を表したものである。目じりを下げて、口を大きくあけて笑う姿が印象的である。台座に「大正十二年」の紀年銘がある。 |

| 令和7年9月1日 近くの水田地帯にて |

| タカブシギ |

| コチドリ・ケリ・カルガモ・コサギしか見なかった、近くの水田地帯にようやくシギが姿を見せました。水の張った休耕田に4羽のタカブシギがいました。 |

|

|

|

|

|

|

|