|

||||

|

||||

|

| 令和3年6月30日撮影 近くの川沿いの畑作地にて |

| コチドリ・オオヨシキリ |

| 近くの川沿いの畑でコチドリを見つけました。3年前コチドリが子育てをしていた畑です。今年も子育てをしているようで、「ピュ ピュ」と鳴きながら畑を移動しています。 |

|

|

|

|

|

|

| 川沿いの畑作地の木の上でオオヨシキリがさかんに鳴いていました。 |

|

|

|

|

|

| 令和3年6月29日 地元の山にて |

| コサメビタキ幼鳥・ヤマガラ幼鳥・キビタキ |

| 地元の山の展望台付近で枯れた枝にとまっている小さな鳥を見つけました。カメラを向けてみるとコサメビタキの幼鳥でした。 |

|

|

|

|

|

|

| 黒い鳥を見かけたので撮影してみました。ヤマガラの幼鳥と思われます。 |

|

| キビタキはなかなか良いところにとまってくれません。何とか全身が見える所にとまってくれたのですが、逆光の空抜けです。何とか露出補正して撮ったのがこの写真です。 |

|

|

| 令和3年6月27日 近くの水田地帯にて |

| アマサギ・コチドリ |

| 白いサギがいたのでコサギかダイサギと思ってカメラを向けてみると、アマサギでした。久しぶりのアマサギです。この水田地帯でアマサギを撮影したのは平成29年8月以来です。 |

|

| 少し離れた田んぼにアマサギがいました。飛び立ったので、飛び降りた水田に向かいました。 |

|

| アマサギが飛び降りた水田に行くと、アマサギの近くにカルガモがいました。 |

|

|

| その後、アマサギはアオサギのいる水路のコンクリートの岸にとまりました。 |

|

|

| 水路から少し離れた水田に移動し、その後、高く飛び立ちました。 |

|

|

|

| 200mほど離れた水田にアマサギがいました。 |

|

|

|

| アマサギを撮影していると「ピウ ピウ」とコチドリの声が聞こえました。聞こえた方にカメラを向けると水田の畦にコチドリがいました。 |

|

|

|

| 2mほど離れた場所にもう1羽いました。 |

|

| 令和3年6月26日 地元の山の上の公園にて |

| コジュケイ |

| 地元の山ではよくコジュケイの声がよく聞こえるのですが、なかなか撮影できません。たまに姿を見る時はいつも出会い頭でカメラを構えた時には姿を消しています。今日も2羽の姿を見たのですが、シャッターを押せませんでした。しばらく他の場所を廻って戻って見ると「ビィッググイ ビィッググイ」と身近でコジュケイの囀りが聞こえました。聞こえた方を見ると近くの木の枝にいました。暗かったのですが、何とか撮影できました。 |

|

|

|

|

|

| 令和3年6月25日 |

| 天部諸尊像石仏Ⅳ 毘沙門天(多聞天) |

|

| 毘沙門天は四天王の一つ、多聞天の別称である。四天王中の最強神として単独に信仰され、特に毘沙門天と呼ばれている。ヒンズー教ではクベーラと呼ばれ、財宝福徳を司る神とされていた、また、北方を守護神とされ、仏教に取り入れられ、護法神として福徳神として信仰されることになる。日本では七福神の一員として恵比寿・大黒天などともに福の神とされている。その像容は、右手に宝棒、左手に宝塔を捧げる武装忿怒形の二臂像で、岩座か二邪鬼の上に立つのが通形である。石仏としての造立は平安時代後期から見られるが単独としての造立は少なく、四天王や二天の一員もしくは不動明王と組み合わせた多聞天としての造立である。 毘沙門天(多聞天)の単独としての造立として古いのが普光寺多聞天磨崖仏とともに達者な線で線刻した京都府木津川市加茂町の森八幡宮毘沙門天石仏である。毘沙門天は上杉謙信の「毘」の旗指物でわかるように軍神としての信仰も広がり、戦国時代から近世になると多くの毘沙門天の石仏が造られるようになる。岡山県では大岩に彫られた戦国末期から江戸時代にかけての毘沙門天磨崖仏が5体ある。 |

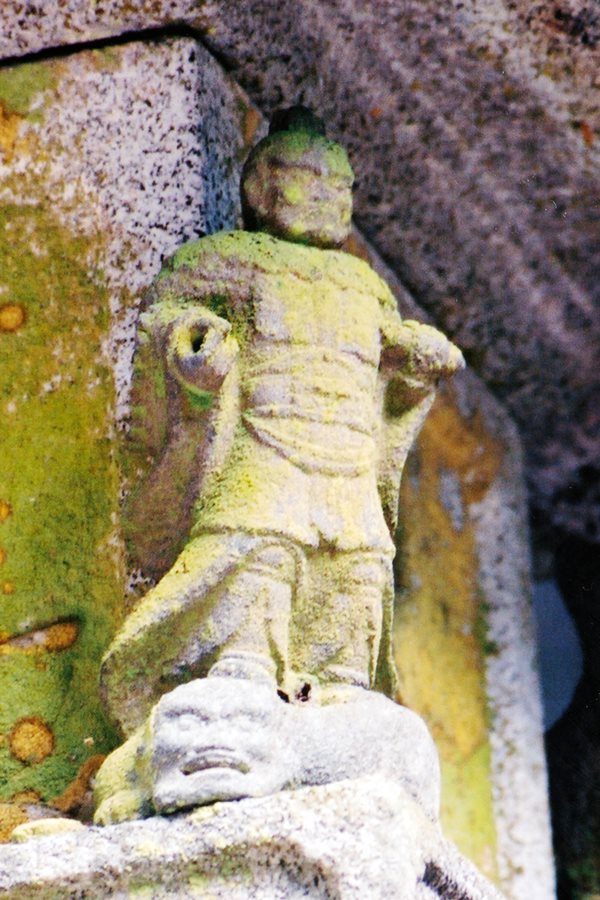

| 天部諸尊像石仏Ⅳ (1) 菅尾磨崖仏多聞天 |

| 大分県豊後大野市三重町浅瀬401 「平安後期」 |

|

|

| 菅尾磨崖仏多聞天像も平安時代の作で、半肉彫りで岩と一体となって岩の持つ美しさ・厳しさを感じられる像で、木彫仏を思わせる厚肉彫りの菅尾石仏の他の像とまた、違った魅力がある。 菅尾石仏は小高い山の中腹に覆堂があり、向かって右から千手観音・薬師・阿弥陀・十一面観音と多聞天(これだけ半肉彫り)の五体の磨崖仏が刻まれている。千手観音から十一面観音までの四像は丸彫りに近い厚肉彫りで、臼杵石仏とならぶ木彫的な藤原調の石仏として知られている。この磨崖仏は昔から「岩権現」といわれており、紀州熊野権現を勧請したもので、四像は熊野権現の本地仏である。 |

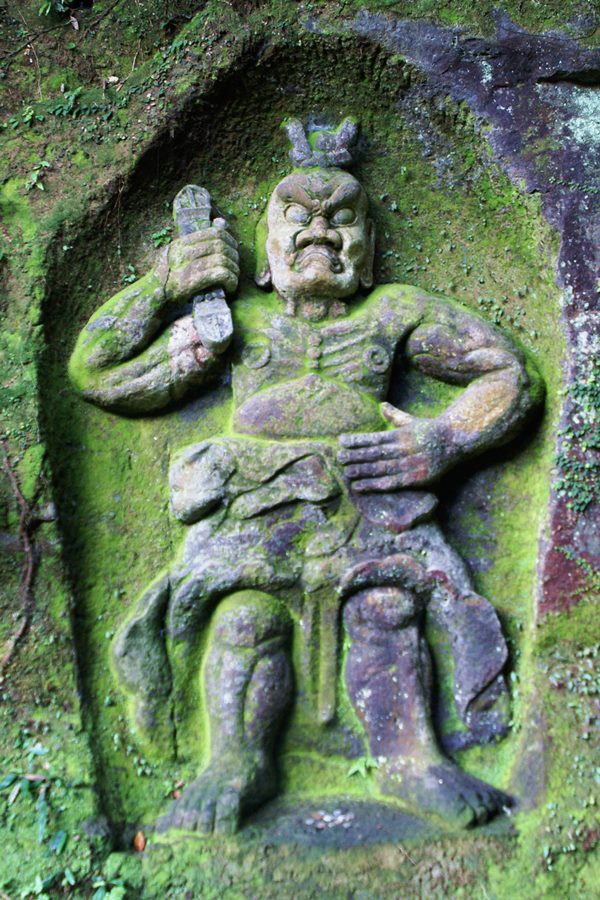

| 天部諸尊像石仏Ⅳ (2) 普光寺磨崖仏多聞天 |

| 大分県豊後大野市朝地町上尾塚1225 「鎌倉時代」 |

|

|

|

| 不動明王像の、向かって右手に、石窟が2カ所あり、その一カ所に護摩堂がはめ込まれるように建てられ、その右窟壁面に高さ3mの多聞天の半肉彫りの磨崖仏がある。不動明王像より古い様式をしめす力強い表現の磨崖仏である。 |

| 天部諸尊像石仏Ⅳ (3) 森八幡宮毘沙門天石仏 |

| 京都府木津川市加茂町森 陀羅尼田1 「正中3(1326)年 鎌倉時代」 |

|

|

|

| 毘沙門天の単独としての造立として古いのが普光寺多聞天磨崖仏とともに京都府木津川市加茂町の森八幡宮毘沙門天石仏である。森八幡宮は岩船寺の4㎞ほど北の山間の村、加茂町森にある 古社であ。その神社の境内の二つの大石の正面に頭部をアーチ形にしたほりこみを作り、不動明王と毘沙門天の立像を達者な線で線刻する。不動像は直立でやや右方を向く。右手に剣、左手に索をとり、全身から火焔が立つ姿は勇壮である。 毘沙門天は体をやや左に曲げ、眼を大きく見開いて口髭のはやした顔を斜め左に向けている。右手を高く上げて戟を持ち、左手で宝塔を捧げる。伸びやかな線刻で武神にふさわしい雄々しく力強い像である。 毘沙門天像の左肩に「武内之本地」、不動像の左肩に「松童之本地」とある。不動像には「正中三年虎丙二二月十八日」という造立銘文がある。武内・松童は八幡宮の摂社。現在、岩面が剥落するおそれがあるため、雨露に直接触れないように覆屋根がもうけられている。 |

| 令和3年6月24日 天部諸尊像石仏Ⅲ 二天像(8)~(12) |

| 天部諸尊像石仏Ⅲ (8) 曲石窟仏二天像 |

| 大分県大分市曲 「鎌倉時代」 |

|

| 多聞天 |

|

|

| 持国天 |

| 大分川の右岸に標高50mほどの丘陵があり、丘陵上に森岡小学校がたっている。その丘陵の東南の一角に南に開いた2つの石窟がある。 向かって右の石窟は、間口3m、奥行7m、高さ6mの大きな石窟で、中に像高3mに及ぶ丸彫りの釈迦如来座像の石仏が安置されている、木造彫刻の寄せ木の技法を石仏制作に生かしたものでる。鎌倉時代の作である。石窟の入口の壁には門神として、向かい合うように高さ約150mの多聞天と持国天の二天を半肉彫りする。 |

| 天部諸尊像石仏Ⅲ (9) 元宮磨崖仏二天像 |

| 大分県大分市曲 「鎌倉末期~南北朝時代」」 |

|

| 持国天・不動三尊・多聞天 |

|

| 多聞天 |

|

| 持国天 |

| 田染郷の総社であった八幡神社の北側の凝灰岩層の岩壁に6体の立像を半肉彫りする。向かって左から地蔵菩薩(

追刻?)・持国天・欠損像(セイタカ童子)・不動明王・矜羯羅童子・多聞天である。いずれも穏やかな表情で、鎌倉末期から室町初期の作と思われる。 両脇に配した持国天・多聞天の二天像は本尊の不動明王とほぼ同じ大きさに彫られていて、写実力のあふれた技法で脇侍とは思われない。 |

| 天部諸尊像石仏Ⅲ (10) 鵜殿窟磨崖仏二天像 |

| 佐賀県唐津市相知町天徳 「鎌倉末期~南北朝時代」 |

|

|

| 多聞天 |

|

|

|

| 持国天 |

| 大分川の右岸に標高50mほどの丘陵があり、丘陵上に森岡小学校がたっている。その丘陵の東南の一角に南に開いた2つの石窟がある。 向かって右の石窟は、間口3m、奥行7m、高さ6mの大きな石窟で、中に像高3mに及ぶ丸彫りの釈迦如来座像の石仏が安置されている、木造彫刻の寄せ木の技法を石仏制作に生かしたものでる。鎌倉時代の作である。石窟の入口の壁には門神として、向かい合うように高さ約150mの多聞天と持国天の二天を半肉彫りする。 |

| 天部諸尊像石仏Ⅲ (11) 瑞巌寺磨崖仏二天像 |

| 大分県玖珠郡九重町松木 「室町時代」 |

|

|

| 多聞天 |

|

|

| 増長天 |

| 高さ約2.6m、幅約7mの龕が彫られ、その壁面に、不動三尊と左端に増長天・右端に多聞天を厚肉彫りする。中尊の不動明王は2mを越え、厚肉彫りとしては大きく迫力がある。セイタカ・矜羯羅の両童子は背をかがめた姿勢で不動明王に向かって合掌する。矜羯羅童子のあどけない表情が印象的である。増長天・多聞天の二天は本尊よりやや小さい像高170㎝の立像で、多聞天は右手に剣、左手に宝塔を捧げ、増長天は左手で三叉戟を持ち右手を腰に当てる。 |

| 天部諸尊像石仏Ⅲ (12) 霊仙寺二天像 |

| 大分県豊後高田市夷1016 「江戸時代」 |

|

|

| 多聞天 |

|

|

| 増長天? |

| 霊仙寺は六郷満山二十八ヶ所寺末山本寺で、養老2年(718年)に仁聞菩薩により開基されたとされる古刹である。石仏では天部諸尊像石仏Ⅱで紹介した2対の金剛力士像や一石地蔵尊では九州最大である地蔵石仏など市の文化財に指定されている。二天像は山門の左右の金剛力士像の裏側に置かれている。 山門の出口に向かって右側に右手で腰の前に宝塔を持った多聞天像、左には右手で金剛杵を捧げる増長天(持国天?)である。丸彫りであるが表にある板彫りの金剛力士像の板材が光背のように見え、ずんぐりとした体躯であるが力強い表現と相まって石の持つ魅力を引き出している。 |

| 令和3年6月23日 近くのため池と水田地帯にて |

| ウグイス・ダイサギ |

|

| カワセミを撮ろうとよくカワセミを見るため池に行ったのですが、鳥影が少なく、岸近くの雑木で鳴いている木の葉に半分隠れているウグイスを撮影しただけでした。 |

|

|

| アマサギを撮りたいと6年ほど前までアマサギをよく見かけた水田地帯に行ったのですが、ダイサギとアオサギしか見られませんでした。ダイサギは小魚を食べていました。 |

|

| 令和3年6月21日 地元の山のハイキングコースにて |

| カワラヒワの求愛給餌・キビタキ・イソヒヨドリ |

|

| ハイキングコースの入口付近の電線に1羽の鳥がとまっていたのでカメラを向けるとカワラヒワでした、もう1羽飛んできて、餌をあたえ始めました。カワラヒワの求愛給餌です。 |

|

|

|

| ハイキングコースでは何カ所かでキビタキの声が聞こえます。ただ、なかなか姿を見ることができません。今日ようやく、木々の間から黄色の姿が見えました。枝かぶりですが、このハイキングコースでは久しぶりのキビタキの撮影になりました。 |

|

|

|

| ハイキングコースを引き返して入口に戻って見るとイソヒヨドリがいました。 |

|

| 毎年、この付近でイソヒヨドリがみられます。 |

| 令和3年6月19日 天部諸尊像石仏Ⅲ 四天王石仏 (3)~(7) |

| 天部諸尊像石仏Ⅲ (3) 日光開山堂六武天石仏 |

| 栃木県日光市山内・輪王寺開山堂裏 「江戸初期」 |

|

|

| 増長天? |

|

|

|

| 持国天? |

|

|

| 広目天 |

| 日光輪王寺開山堂の裏の通称「仏岩」と呼ばれる岸壁の下に6体の石仏が腰下や膝下を地中に埋めて立つ。向かって右から帝釈天・四天王(増長天?)・梵天・不動明王・四天王(持国天?)・四天王(広目天)で、「六武天像」とよばれるている。 江戸時代の石仏としては出色の出来ばえである。特に梵天と帝釈天は端正な顔で、クローズアップで撮った横顔はどことなく、薬師寺の聖観音などの天平時代の金銅仏を思わせる。手が欠損しているため、尊名が断定できないが、肩を張った鎧姿の体躯の3体の四天王は力強く、石仏とは思えない精巧な表現である。 おそらく、石仏の専門の石工だけではなく、本格的な仏師がかかわった石仏ではないだろうか。 |

| 天部諸尊像石仏Ⅲ (4) 光前寺三陀羅尼塔四天王 |

| 長野県駒ヶ根市赤穂29番地 「文化8(1811)年 江戸時代」 |

|

|

| 広目天 |

|

| 増長天 |

|

| 持国天 |

| 三陀羅尼塔并四天王は光前寺の本堂の向かって右脇に立つ高さ約4m、貞治の作品中唯一の石塔である。三重の方形基盤の上に反花、方座と重ね、その上の蓮華座に高く三層の塔を積み、その上に請花、伏鉢、九輪、請花、宝珠の相輪が乗る。三層の塔身の北面各層に、バイ(薬師如来)・ 最上軸部の四隅には、邪鬼を踏まえた四天王がたっている。文政8(1811)年、貞治47歳の造立で、願主御主院は光前寺住職寂応。貞治の作品中で最も特殊な1つであるともに、貞治の傑作である。 |

| 天部諸尊像石仏Ⅲ (5) 竹成五百羅漢四天王 |

| 三重県三重郡菰野町竹成2070 「江戸時代後期」 |

|

| 広目天 |

|

| 持国天 |

|

| 増長天 |

|

| 多聞天 |

| 竹成五百羅漢は高さ約7mの四角錐の築山をつくり、頂上に金剛界大日如来と四方仏を置き、その周りに如来・菩薩・羅漢をはじめとした500体ほどの石像を安置したもので、七福神や天狗、猿田彦などもあり、大小様々な石仏・石神が林立する様は壮観で、見応えがある。江戸末期、当地竹成出身の真言僧神瑞(照空上人)が喜捨を求めて完成したもので、発願は嘉永5(1852)年で、桑名の石工、藤原長兵衛一門によって慶応2(1866)年に完成した。羅漢以外に玄奘三蔵像、十二天像、稚児文殊・稚児普賢、四夜叉像、三宝荒神、七福神像などの様々な像が見られる。 四天王像は東面の中段付近のそれぞれ離れた場所に置かれていて、舟形の石に厚肉彫りしたもので大型で東面ではよく目立つ石仏である。 |

| 天部諸尊像石仏Ⅲ (6) 臼杵磨崖仏古園石仏多聞天 |

| 大分県臼杵市深田 「平安後期」 |

|

|

|

| 石仏としての造立は平安時代後期から見られるが単独としての造立ではなく四天王や二天の一員の多聞天としての造立である。隼人塚多聞天や臼杵磨崖仏古園石仏多聞天などが最も古い作例である。大分県の磨崖仏には四天王はなく、多聞天と持国天または増長天の二天を彫ったものが多い。 臼杵磨崖仏も二天像で、ホキ石仏の多聞天と持国天、古園石仏の多聞天と増長天があるが、古園石仏の多聞天以外は破損が著しい。古園石仏多聞天は臼杵磨崖仏を代表する古園石仏大日如来や他の菩薩像に比べると荒っぽい彫り方であるが、力強い作品で、平安時代の多聞天像の秀作である。 |

| 天部諸尊像石仏Ⅲ (7) 緒方宮迫東磨崖仏持国天 |

| 大分県豊後大野市 緒方町久土知71-番地 「平安後期」 |

|

|

| 石仏としての造立は平安時代後期から見られるが単独としての造立ではなく四天王や二天の一員の多聞天としての造立である。隼人塚多聞天や臼杵磨崖仏古園石仏多聞天などが最も古い作例である。大分県の磨崖仏には四天王はなく、多聞天と持国天または増長天の二天を彫ったものが多い。 臼杵磨崖仏も二天像で、ホキ石仏の多聞天と持国天、古園石仏の多聞天と増長天があるが、古園石仏の多聞天以外は破損が著しい。古園石仏多聞天は臼杵磨崖仏を代表する古園石仏大日如来や他の菩薩像に比べると荒っぽい彫り方であるが、力強い作品で、平安時代の多聞天像の秀作である。 |

| 令和3年6月18日 隣町の施設と近くの水田地帯にて |

| チョウゲンボウ・オオヨシキリ・ツバメ |

| 小雨が降る中、隣町の施設と近くの水田地帯でチョウゲンボウ・オオヨシキリ・ツバメなどを撮影しました。 |

|

| 隣町の施設ではチョウゲンボウの若鳥が1羽いました。 |

|

|

| 水田地帯では目新しい鳥はみることができませんでした。いつもの葭原のオオヨシキリです。 |

|

|

|

| 金魚の養殖をしているため池に張られたワイヤーに数羽のツバメの若鳥がいました。ワイヤーの上で羽ばたいています。 |

|

|

| 成鳥? |

| 令和3年6月10日・13日撮影 近くの水田地帯にて |

| オオヨシキリ・アオサギ・ケリ・ヒバリ |

| 今日はキビタキなどを撮影しようと地元の山々を廻ったのですが、空振りです。そこで、撮りためていた近くの水田地帯のケリなどの写真を載せました。 |

|

| 10日に撮影した葭原のオオヨシキリです。なかなか近づいてくれませんでした。 |

|

|

| ようやく、田んぼに水が張られました。アオサギかタウナギを捕まえたところです。 |

|

| ケリが子育てしていた田んぼは田植えが始まりました。今日は少し離れた田植え前の田んぼにケリがいました。撮影した時は気がつかなかったのですが、2羽の子供のケリがいました。 |

|

| 13日にケリを撮った田んぼに行ってみると田植えが終わっていて、ケリは別の田んぼにいました。 |

|

| 子ケリを探したのですが見つかりません。ケリは上空を飛んで声をあげて威嚇します。 |

|

|

| ヒバリも上空でホバリングしながら囀っていました。 |

|

|

| 令和3年6月14日・15日撮影 地元の山のハイキングコースにて |

| コサメビタキ・センダイムシクイ・キセキレイ・ハヤブサ?・ブッポウソウ? |

| キビタキやホトトギスを撮ろうとハイキングコースを登ったのですが、近くでキビタキやホトトギスの声が聞こえるのですが、今日も姿を見られません。最近は空振りばかりだったのですが、今日はコサメビタキなどを撮影できました。 |

|

|

|

|

|

|

|

| コサメビタキを撮影しているとコサメビタキと同じように黄色い嘴の鳥がいたので、カメラを向けました。初めはコサメビタキと思ったのですが、嘴がコサメビタキより細く、体型もコサメビタキより細長く、どうやらムシクイのようです。 |

|

|

|

| よく見ると下嘴は先まで橙黄色で、下尾筒は黄色みがあります。センダイムシクイと思われます。 |

|

| 2羽いました。頭央線でセンダイムシクイであることを確認したかったのですが確認できませんでした。 |

|

| 囀りでも確認したかったのですが、低い木の枝を飛び廻っていて囀りはなく地鳴きだけでした。「ピィ ピィ」という鳴き声はセンダイムシクイと思われます。 |

|

|

| コサメビタキ・センダイムシクイ以外にこの日はハイキングコースで電線にとまって鳴いているキセキレイを撮影しました。 |

|

|

|

|

| ハイキングコースを斜めにクロスするように高圧送電線が通っています。その送電線の鉄塔付近に鳥がとまっていました。1月にハヤブサを撮影したハイキングコースから80m以上離れた鉄塔です。 |

|

| 1月のハヤブサの撮影した時よりひどい写真でタカ目であることがわかりますが、それ以上はわかりません。顔の周りが黒いように見えるのでハヤブサかオオタカまたはクマタカではないかと思うのですが、腹部も見えずトリミングしてこの写真では何ともいえません。 |

|

| 15日もハイキングコースへ行ったのですが、同じ鉄柱に鳥がとまっていました。前日の鳥よりやや小さい黒い鳥です。 |

|

| 黒いので初めはカラスかな思ったのですが、嘴が赤くカラスではありません。頭部より下は青みがかっていてブッポウソウと思うのですが、これもこの写真では何ともいえません。近くでブッポウソウを見たいものです。 |

|

|

| 令和3年6月12日撮影 隣町の施設にて |

| チョウゲンボウ |

|

| 初めは地元の山の公園に行ったのですが鳥影少なく、この日も隣町の施設のチョウゲンボウの若鳥を撮影になりました。施設に着いた時、しばらく姿を見られませんでした。近くの河原から戻ってみると民家のテレビアンテナに1羽とまっていました。カメラを向けるとテレビアンテナから施設の屋根へ飛び移りました。 |

|

|

|

|

| その後、2羽の若鳥が姿を見せ、3羽になりました。1羽は姿を消しましたが、残りの2羽は建物の上空を追いかけるように旋回したり、施設の屋上や電柱・アンテナに飛び移り楽しませてくれました。時々、鳴き声をあげます。 |

|

|

|

| 令和3年6月11日撮影 隣町の山の中にて |

| サンショウクイ |

| 隣町の県境近くの山の中にキビタキやホトトギスを撮ろうと向かいました。キビタキもホトトギスも鳴き声が聞こえるのですが、姿を見ることができません。ホトトギスの声が聞こえたので、聞こえたナラの木の方を見ると、遠くの高い木の枯れた枝にサンショウクイの姿を見かけました。遠くてたいした写真にはなりませんでしたが、何とか撮影できました。 |

|

|

|

|

|

| 羽づくろいを始めました。 |

|

|

| 令和3年6月10日撮影 地元の山の上の公園にて |

| キビタキ |

| 公園の外れの竹林で枯れた竹にとまってキビタキが囀っていました。5分ほどとまっていたのでたっぷりと撮影することができました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 令和3年6月9日撮影 自宅のベランダから |

| イソヒヨドリ |

| 自宅の周りではイソヒヨドリの鳴き声がよく聞こえ近所のテレビアンテナや屋根にとまっている姿をよく見かけます。 |

|

| イソヒヨドリは様々な鳴き声があり、最近は「ヒン ヒン ヒン」と冬の間、家の周りで鳴いていたジョウビタキとそっくりな鳴き声が目立ちます。今日は「「ピーツツ ピーピーピ ピーポー」ときれいな囀りが聞こえたので、ベランダに出てみると、斜め向かいの会社の寮の非常階段にイソヒヨドリ雄がいました。この場所は数年前からイソヒヨドリをよく見かける場所です。 |

|

|

| 非常階段のイソヒヨドリを撮った後、しばらくすると 「ジッ ジッ」と地鳴きのような声が聞こえたので、ベテランに再び出てみると、メスのイソヒヨドリが目の前の電線にとまって鳴いていました。 |

|

| 雄も近くにいて、鳴いているメスの隣に来て、鳴き交わすように短く「ピーピーピ」囀りました。 |

|

|

|

|

| 令和3年6月8日撮影 隣町の公共施設などにて |

| チョウゲンボウ・スズメ |

|

| 地元のハイキングコースにキビタキの撮影に行ったのですが、3カ所でキビタキの鳴き声を聞いたのですが、なかなか近づいてくれず結局姿も見ることができませんでした。 そこで、この日も隣町の施設のチョウゲンボウの若鳥を撮影になりました。施設に着いた時、飛んでいる3羽を見たのですが、1羽はどこかへ姿を消して、2羽を撮影しました。その内1羽は建物の屋根などを飛び移り3カ所で撮影しました。 |

|

|

|

|

| 時々、口を開けて鳴いていました。 |

|

| もう1羽は同じ場所でじっとしていました。 |

|

| 睡眠中? |

|

| この後、イワツバメの営巣地へ行きました。今日は2,3羽しかイワツバメ見られず、たくさんある巣の周りはスズメとドバトしか見られません。6日、イワツバメの雛を撮影した隣の巣に、イワツバメらしき姿があり撮影したのですが、スズメでした。雛も2羽巣から顔を出していました。初めは雛はイワツバメと思ったのですが、どうやら雛もスズメのようです。イワツバメの巣を乗っ取ったようです。 |

| 令和3年6月8日 天部諸尊像石仏Ⅲ 四天王 |

| 天部諸尊像石仏Ⅲ (2) 青宇田(あうだ)四天王 |

| 大分県豊後高田市美和1007 「室町時代」 |

|

|

| 広目天 |

|

| 増長天 |

|

| 持国天 |

|

| 多聞天 |

| 石仏としての四天王の作例はの多くは石塔等に線彫り、浮き彫りした像である。一体ずつ独立して丸彫りや厚肉彫りで表現した石造四天王は少ない。丸彫り像は隼人塚四天王以外では青宇田四天王が知られているぐらいである。青宇田四天王は大きな岩に横長の長方形の彫り窪みをつくり、その上に像高60㎝ほどの丸彫りの像を四体安置ししたもので、丸みを帯びた土人形のような素朴な表現の四天王である。左から広目天・増長天・持国天・多聞天である。 |

| 令和3年6月6日撮影 隣町の公共施設にて |

| チョウゲンボウ・イカルチドリ・イワツバメ・ホオジロ |

|

| 前日に引き続いて隣町の施設のチョウゲンボウです。1羽の若鳥がフェンスにとまりました。 |

|

| その後、施設の屋上の角にしばらくとまっていました。 |

|

| そして、どこかへ飛び立ちました。この後、高いマンションの屋上に2羽とまっているのを見つけたのですが、高くて遠いためピンボケ写真にしかなりませんでした。 |

|

| 河原でイカルチドリを撮影して施設に戻ってみると使われなくなったテレビアンテナにとまっているチョウゲンボウ若鳥を見つけました。 |

|

|

| しばらくすると若鳥がもう1羽、施設の屋上のフェンスの前に止まりました。 |

|

| その後、屋上にいた若鳥もアンテナにとまり仲良く2羽並んでしばらくいました。 |

|

| 「ピォ、ピォ、ピォ、ピォ」と鳴き声が聞こえたので河原に下りてみると2羽のイカルチドリがいました。しばらくすると2羽は「ピッピッピッ」と鳴きながら飛び上がりました。その内1羽はまた河原に戻ってきて鳴きながら河原を歩き廻っていました。 |

|

|

|

| イワツバメの営巣地に行ってみると数は少ないですが、まだがんばっています。 |

|

|

| ようやくイワツバメの雛を見ることができました。 |

|

| ホオジロが堤防の看板の上で鳴いていました。 |

|

| 令和3年6月5日 隣町の公共施設にて |

| チョウゲンボウ |

|

| 毎年、チョウゲンボウが公共施設の排気口で子育てをしている場所が近くに2カ所あります。1カ所は4月末にチョウゲンボウの交尾を撮影した地元の施設で、もう1カ所は隣町の施設です。地元の施設のチョウゲンボウが巣立つのを楽しみにしていたのですが、今年は排気口の下に割れた卵が落ちていて、子育てがうまくいっていないようです。 そこで、今日は隣町の施設に行きました。施設のルーフバルコニーのような場所に1羽のチョウゲンボウの若鳥がたたずんいるのを見つけました。フェンスが邪魔になってまともに写せません。 |

|

| しばらくすると、別のチョウゲンボウの若鳥が施設のケーブル線にとまりました。 |

|

| そして、飛び立ちました。 |

|

| ルーフバルコニーのような場所でもう1羽と合流し、2羽とも飛び立ちどこかへ消えてしまいました。 |

|

| 施設の近くの民家のテレビアンテナにもチョウゲンボウ(親鳥?)がとまっていました。 |

|

| 令和3年6月4日 天部諸尊像石仏Ⅲ 四天王 |

|

| 四天王は、須弥山の中腹に住み、帝釈(たいしゃく)天に仕える持国天・増長天・広目天・多聞天の四尊を指す。仏教に取り入れられて四方を守護する護法神となった。東方に持国天、西方に広目天、南方に増長天、北方に多聞天を配する。像容は忿怒相の武装天部形して造られる。広目天は筆と巻子を持ち、多聞天は宝塔と鉾を持つ。持国天と増長天は戟や剣などの武器をとつたり、片手を腰に当てたりしている。 石仏としての四天王の作例はの多くは石塔等に線彫り、浮き彫りした像である。一体ずつ独立して丸彫りや厚肉彫りで表現した石造四天王は少ない。平安後期の作例として、鹿児島県霧島市隼人町の隼人塚の丸彫り像があげられる。大きな石造りの兜をかぶった隼人塚四天王像は迫力に溢れていて、石造四天王の傑作である。室町時代の一体ずつ独立した四天王としては大分県豊後高田市の青宇田四天王がある。 九州の平安後期から室町時代の磨崖仏には四天王は見られず、主尊像の左右に多聞天と持国天または増長天の二天を配する磨崖仏や不動明王と多聞天を配する磨崖仏が多い。二天を配する磨崖仏としては臼杵古園磨崖仏・宮迫東磨崖仏・曲磨崖仏・元宮磨崖仏など、不動明王と多聞天は大分元町磨崖仏・臼杵門前磨崖仏・福真磨崖仏などがあげられる。 |

| 天部諸尊像石仏Ⅲ (1) 隼人塚四天王 |

| 霧島市隼人町内山田265-3 「平安後期」 |

|

| 持国天・広目天 |

|

| 持国天 |

|

|

| 広目天 |

|

|

| 増長天 |

|

|

| 多聞天 |

| 四天王の石仏の平安後期の作例として、霧島市隼人町の隼人塚の丸彫り像があげられる。三基の層塔の向かって右前に増長天、後ろに広目天、向かって左前に持国天、後に多聞天が立っている。20年ほど前に訪れたときは、持国天のみほぼ完全な姿で残っていて、他は土に埋まっていたり、風化が進んだ状態であったが、2000年に修復され現在の姿になっている。大きな石造りの兜をかぶった各像は迫力に溢れていて、石造四天王の傑作である。 |

| 令和3年6月2日 近くの水田地帯にて |

| ツバメ若鳥・オオヨシキリ・ケリ |

|

| カルガモの親子やコサギなどをよく撮影している小川に多くのツバメの若鳥が集まっていました。 |

|

|

| 岸辺の葭の茎にもツバメの若鳥が集まっています。 |

|

| 3羽が串刺し団子のように寄り添って葭の茎にとまっていました。 |

|

|

| エナガ団子と違ってツバメ団子はよく羽ばたくのですぐに崩れます。 |

|

|

|

| ツバメの若鳥が集まっていた小川の横の葭原ではセッカとオオヨシキリの鳴き声が聞こえます。セッカがねらいだったのですが、姿をなかなか見られません。「ヒッ、ヒッ、ヒッ、ヒッ」と葭原の中で鳴いてセッカが急に飛び上がり、「チャッ チャッ チャッ」と鳴いて葭原の上を飛び回りました。慌ててカメラを向けたのですが撮ることはできませんでした。オオヨシキリは時々、葭の上に姿を見せて鳴くので撮影することができました。 |

|

|

|

|

| 葭原の隣の田んぼでは子育てをしているケリがいて、時々、上空を飛んで鳴きながら威嚇します。 |

|

| 令和3年6月1日 天部諸尊像石仏Ⅱ 金剛力士像 |

| 天部諸尊像石仏Ⅱ (13) 清泉寺跡磨崖仏金剛力士像 |

| 鹿児島市下福元町草野 「江戸時代」 |

|

|

| 阿形 |

|

|

| 吽形 |

| 鹿児島県にも江戸時代の多くの金剛力士像がある。しかし、整った迫力ある金剛力士像はみられない。ただ、清泉寺跡金剛力士像は、岩に彫った磨崖像で迫力がある。台地の岩壁がL型になっている両面を利用して半肉彫りされたものある。阿形は東を向き右手で金剛杵を持つ。吽形は北を向き右手で金剛杵を持つ。 高さは共に2メートルを越え体躯はやや貧弱であるが手足や顔は力強い。両像の間には、[貞享元年申子四月一五日岩長八兵衛、中村長右衛門」の刻銘があり、江戸時代初期の「貞享元(1684)年」の作であることがわかる。岩長八兵衛、中村長右衛門は石工名と思われる。 |