|

||||

|

||||

|

| 令和7年7月31日 薩摩の田の神さあ 鹿児島市1 |

| 薩摩の田の神さあ (鹿児島市1) |

|

| 鹿児島市の田の神像のうち県と市の指定有形民俗文化財が20体ある。そのうち「山田の田の神」「入佐新村の田の神」「川上の田の神」の3体が県指定である。市指定の田の神は「東下の田の神」「茄子田の田の神」「木ノ下の田の神」「肥田の田の神」「梶原迫の田の神」「新村の田の神」「滝ノ下の田の神」などがある。 「入佐新村の田の神」「梶原迫の田の神」などが僧型立像の田の神、「山田の田の神」「滝ノ下の田の神」なども僧型立像の田の神で円筒形につくられ頭巾風のシキをかぶった特異な姿の田の神、「川上の田の神」「東下の田の神」「茄子田の田の神」「肥田の田の神」「新村の田の神」などはメシゲやスリコギ・椀などを持って田の神舞を舞う神職や農民を表した田の舞型の田の神、「木ノ下の田の神」は狩衣風の上衣をきた神職型の田の神とバラエティーに富んだ優れた田の神が鹿児島市には見られる。 |

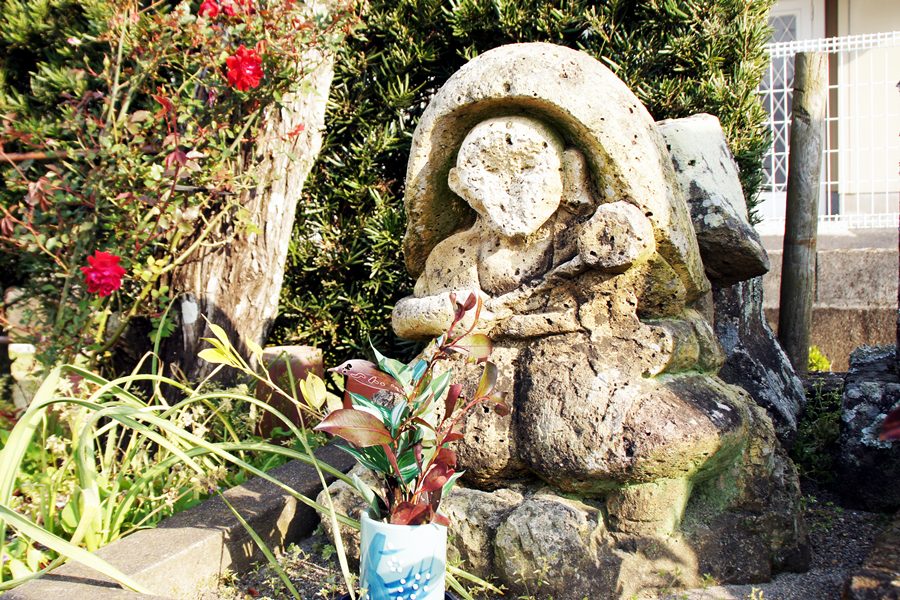

| 東下の田の神 |

| 鹿児島市東佐多町東下 |

|

|

|

| 姶良市の「触田の田の神」から1㎞ほど離れた鹿児島市東佐多町東下の神社にある田の神で触田の田の神とそっくりな像である。シキを被り、右手でメシゲをかかげ、左手で椀を持って田の神舞を踊る像で像高は触田の像と同じく89㎝で、大きな丸い顔と、垂れ目で少し笑った独特の面貌は全く同じである。 ここより1.2㎞離れた西下集会施設内にもこれらの像とそっくりな「鵜木の田の神」があり、添えられた碑には「享保21年(1736)」の紀年銘と前田喜八という作者名が刻まれていて、触田・東下・鵜木の田の神は前田喜八の作と考えられる。「東下の田の神」も触田・鵜木と同じ頃の作と思われる、顔は触田の田の神像と違って白く彩色されていて、触田の像より穏やかな顔に見える。鹿児島市の有形民俗文化財に指定されている。 |

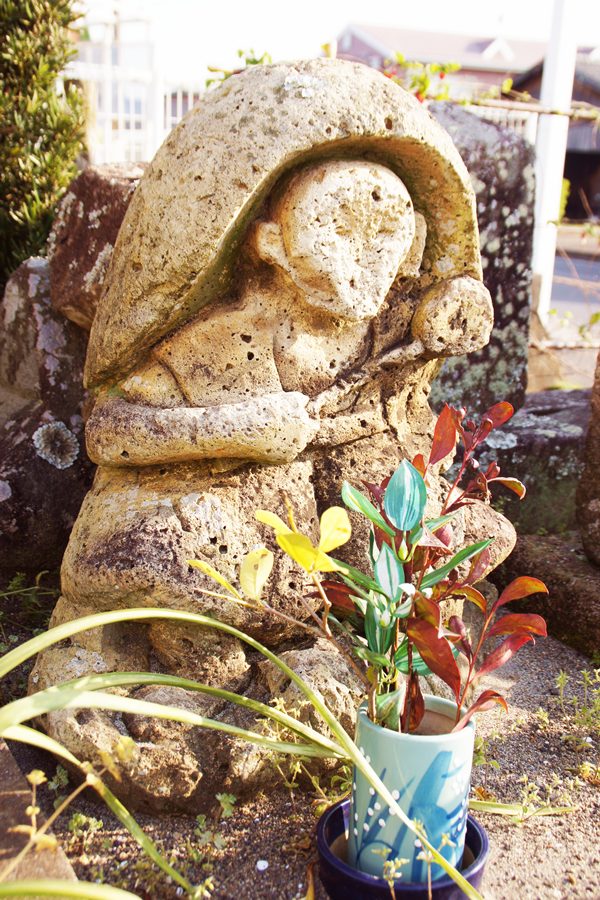

| 茄子田(なすびた)の田の神 |

| 鹿児島市花尾町茄子田 「宝暦3年(1753)」 |

|

|

|

| 鹿児島市花尾町の「茄子田の田の神」はメシゲとスリコギを持った田の神である。鼻の一部や中を中空に彫った口の一部が欠けているため、一見不気味に見えるが、よく見ると川上の田の神のように微笑んでいる。この像も裁着け袴(たっつけばかま)をつけていて、軽く左足を踏み込む。長袴をはいた西田や触田の田の神に比べるとより動的になっている。鹿児島市の有形民俗文化財に指定されている。 |

| 令和7年8月1日 薩摩の田の神さあ 鹿児島市2 |

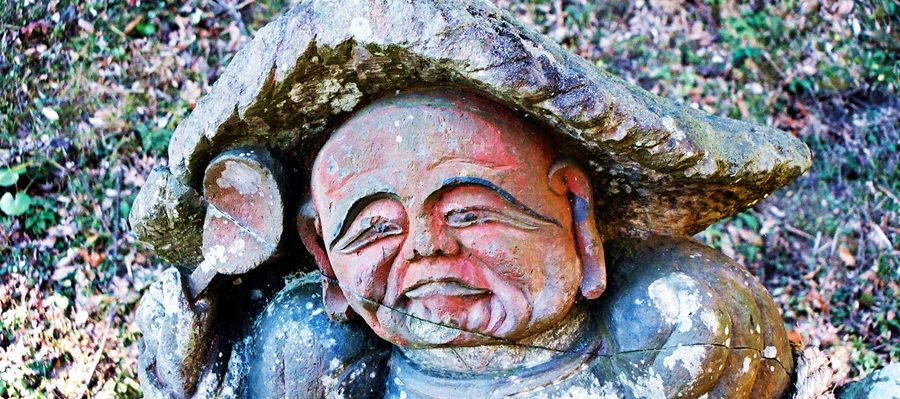

| 川上の田の神 |

| 鹿児島市川上町川上宮之前 「寛保元年(1741)」 |

|

|

|

| 川上町の川上小学校近くにある「川上の田の神」は、大きなシキを笠の用にかぶり、右手にメシゲ、左手にスリコギを持って、田の神舞を踊る姿を表した田の神である。顔は西田や触田の田の神のような、カリカチュアライズされた表現ではく、慎ましげに微笑む。長袴ではなく、裁着け袴(たっつけばかま)をはき、左足を一歩上げて踏み出す。県の有形民俗文化財に指定されている。 |

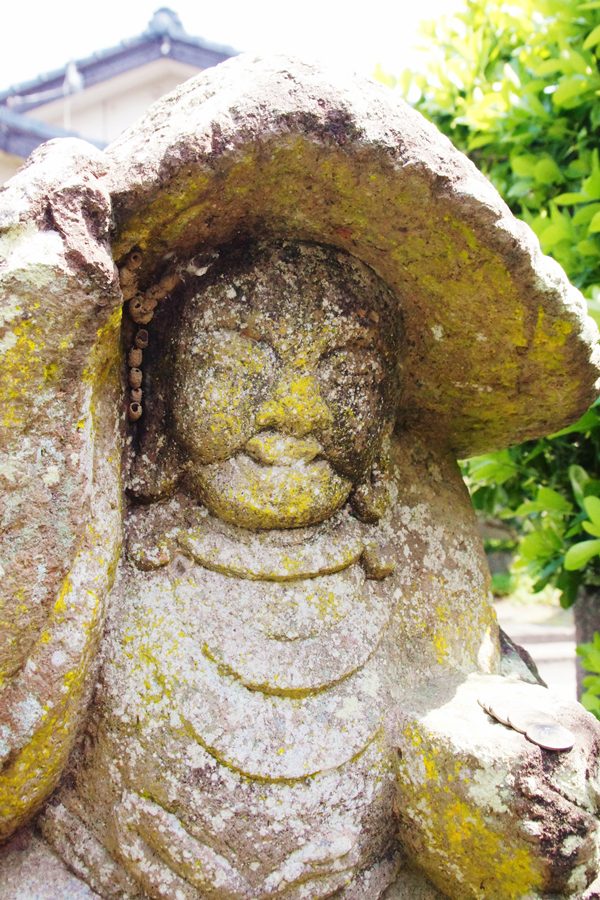

| 新村の田の神 |

| 鹿児島市伊敷6丁目3 「安永7年(1778)」 |

|

|

|

| 「新村の田の神」は高さ104センチの自然石の前面を平らにし、彫り窪みを作り、浮き彫りで表した田の神像である。シキの笠を大きくかぶり、メシゲと椀を持つて中腰で踊る像高62㎝の田の舞型の田の神である。安永8(1778)年の紀年銘を持つ。鹿児島市の有形民俗文化財に指定されている。 |

| 令和7年7月30日 大隅の田の神さあ 姶良市姶良町5 |

| 山之口の田の神 |

| 鹿児島県姶良市重富山之口 「安永4年(1775)」 |

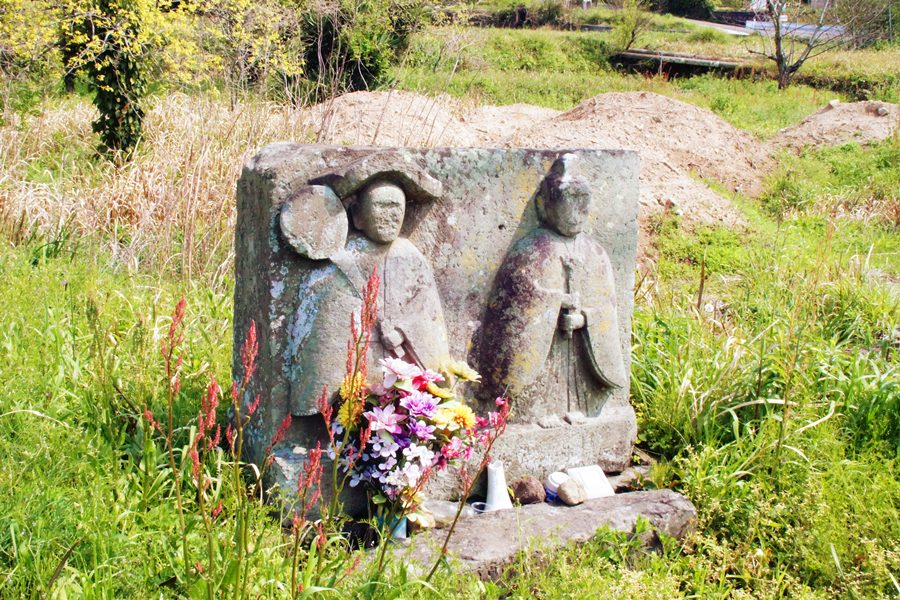

| 山之口の田の神1(田の舞神職型田の神) |

|

|

|

| 山之口の田の神2(神像座像型の田の神) |

|

| 姶良市の重富公園の駐車場の一角に水神塔ともに2体の田の神がまつられている。向かって右の田の神は長い顔でメシゲと振り鈴を持ち、上衣の衿から胸にかけて可憐な飾りがついている田の神舞を踊る神職の田の神像である。このような田の舞神職型田の神は珍しく、鹿屋市の県指定民俗文化財の「野里の田の神」や「芝原の田の神」が知られているだけである。鹿屋市の2体の田の神と違う点は右手に振り鈴、左手にメシゲ持つこと(鹿屋市の像とは左右が逆)だけで、あとはそっくりである。安永4年(1775)の紀年銘がある。 右の神は両手を輪組にした神像座像型の田の神像であるが磨滅が激しい。 |

| 内山田の田の神 |

| 鹿児島県姶良市上名内山田 |

|

|

|

| 内山田の田の神は旧姶良町では珍しい衣冠束帯の神像型座像の田の神で、左手は指で孔を作っている。御所人形のような穏やかな端正な顔の田の神像である。 |

| 令和7年7月29日 薩摩の田の神さあ 指宿市3 |

| 麓上の田の神 |

| 鹿児島県指宿市岩本 麓上 |

|

|

|

| NHK大河ドラマで有名になった篤姫ゆかりの地、今和泉にある麓上の田の神は、像高140㎝を越える大型の田の神で髪を垂らした様な大きなシキをかぶって、両手でメシゲを持って立っている。大きなツトを背負う。 |

| 柳田公民館の田の神 |

| 鹿児島県指宿市十二町柳田 |

|

|

|

| 「柳田公民館の田の神」は、像高国道226号線の「柳田」交差点にある柳田公民館の庭に安置されている。像高66㎝の大きなシキをかぶり、右手にメシゲを持った田の神像である。 左手は破損していて持ち物などはわかない。(左手近くにメシゲのヘラの部分が来ているので、左手もメシゲを持っていたのでは?)脚が短くバランスがよくないで、腰掛像とも考えられますが、おそらく中腰で田の神舞をする姿ではないでしょうか。指宿市の田の神は山川石という、風化した軽石を多く含んでいる凝灰岩で造られているため風化しやすく、顔が損傷している像が多くこの像も例外ではない。 |

| 令和7年7月28日 大隅の田の神さあ 姶良市姶良町4 |

| 三拾町の田の神 |

| 鹿児島県姶良市三拾町 |

|

| 三拾町の田の神1 「享和二(1802)年」 |

|

| 三拾町の田の神2 |

|

|

| 三拾町の水田の畦道に、作風が違うが、メシゲを両手で捧げた田の神像2体並んでいる。左の田の神は背後に「享和二(1802)年」の刻銘がある。右の田の神はやや小型で裁付袴をはく。 |

| 中川原の田の神 |

| 姶良市姶良町下名中川原 |

|

|

|

| 中川原の田の神は舟形の石材を彫りくぼめ、右手にメシゲ、左手に椀を持ち、田の神舞をおどる姿を半肉彫りにしたもので、稚拙な表現の田の神であるが素朴な趣がある。 |

| 令和7年7月26日 薩摩の田の神さあ 南九州市金峰町4 |

| 宮崎の田の神 |

| 鹿児島県南さつま市金峰町宮崎 「享保17(1732)年」 |

|

|

|

| 宮崎の田の神は「山田の田の神」(鹿児島市)や「中田尻の田の神」(日置市吹上町)などと同じように頭巾風にシキをかぶり、メシゲと先がカギ状に曲がった小さな鍬のようなものを持つこけしのように円筒形に作られた田の神である。「享保十七壬子年二月九日」「奉供養庚申敬白」と両袖部に刻銘があり、台座には庚申講の講員の名を刻まれている。県の有形民俗文化財である。 |

| 京田(きょうでん)の田の神 |

| 南さつま市金峰町大野 京田 |

|

| 京田の2体の田の神は宮崎の田の神や中田尻の田の神・山田の田の神などと共通した様式の僧型立像の田の神であるが、持ち物が鍬やメシゲではなく花状or葉状のものを持つ。右の像が古く、左はそれを模して作ったものである。「享保16(1731)年」は左の像の台石にある紀年銘であるが、古い方の像のものと思われる。持っているものは衣用、船の網用に重要だった麻であるらしい。田の神が麻畑の神でもあったようだ。 |

| 京田の田の神1 「享保16(1731)年」 |

|

|

| 古い右側の像である。台石がないため左の像より小さく見えるが同じぐらいの像高と思われる。頭部の破損がひどく、現在はセメントで体躯に付けられているのが残念である。頭巾風にシキをかぶり、こけしのように円筒形に作られた宮崎の田の神とよく似た様式の田の神である。左の像と比べると僧衣や持っている麻の葉など膨らみのある端正な表現である。 |

| 京田の田の神2 |

|

|

|

| 左側の田の神像は左の像を模して作ったものである。「享保十□ 壬□ 年九月吉日」「奉造田神一躰 為五穀成就 講衆中 京田村」と刻銘のある台石に乗っている。この刻銘は古い右側の像のものと考えられている。右の像と同じ麻の葉(花?)を持った頭巾風にシキをかぶり、こけしのように円筒形に作られた田の神像である。僧衣や持っている麻の葉の表現は平板で、僧衣は浅い線彫りで、模様のようで写実性に乏しい。 |

| 令和7年7月25日 大隅の田の神さあ 姶良市姶良町3 |

| 大山東の田の神 |

| 鹿児島県姶良市大山大山東 「寛延4年(1751)」 |

|

|

|

| 「大山東の田の神」は石仏のように舟形光背を背負った半肉彫りの田の神像である。田の神舞型の田の神によく見られるように右手でメシゲを持つが、へら部を下にして持っている。左手は欠けていて持ち物はわからない。腰には刀のようなものを差している。像の左に寛延4年(1751)の刻銘がある。逆光で撮影に苦労し、最初の1枚は露室補正をし、あとの2枚はストロボを焚いて撮影した写真である。 |

| 寺師の田の神 |

| 鹿児島県姶良市寺師 「安政5年(1858)」 |

|

|

| 「寺師の田の神」は県道446号線沿いの民家の庭にまつられている。船型の大きい石材の一面を平らにし大きなメシゲを両手で抱えて、中腰で田の神舞を踊る姿を厚肉彫りしたものである。白く塗った顔は風化が進み目・鼻・口はほとんど残っていない。安政5年(1858)の刻銘が残る。 |

| 大山の田の神 |

| 鹿児島県姶良市大山 「天明元年(1781)」 |

|

|

| 「大山の田の神」は大山公民館の近くの蘇鉄の木の横にまつられている。「寺師の田の神」と同じように大型の船型の石材いっぱいに大きなメシゲを持った田の神を厚肉彫りしたもので、この田の神も顔は風化が進んている。「寺師の田の神」よりも古く「天明元年(1781)」の刻銘が残る。 |

| 令和7年7月24日 薩摩の田の神さあ 南さつま市金峰町3 |

| 白川東の田の神 |

| 鹿児島県南さつま市金峰町白川 白川東 「享保5(1720)年」」 |

|

|

|

| 金峰町の鍬とメシゲを持ち、苞(つと)を背負った田の神の中でも最も古いのがこの「白川東の田の神」である。立派な蓮台の上に乗っている僧型立像で、像高86㎝で蓮台下の基壇に享保5(1720)年の刻銘がある。顔面が大きく破損しているが残念である。 |

| 白川西の田の神 |

| 鹿児島県南さつま市金峰町白川 白川西 「文化7年(1810)」 |

|

|

|

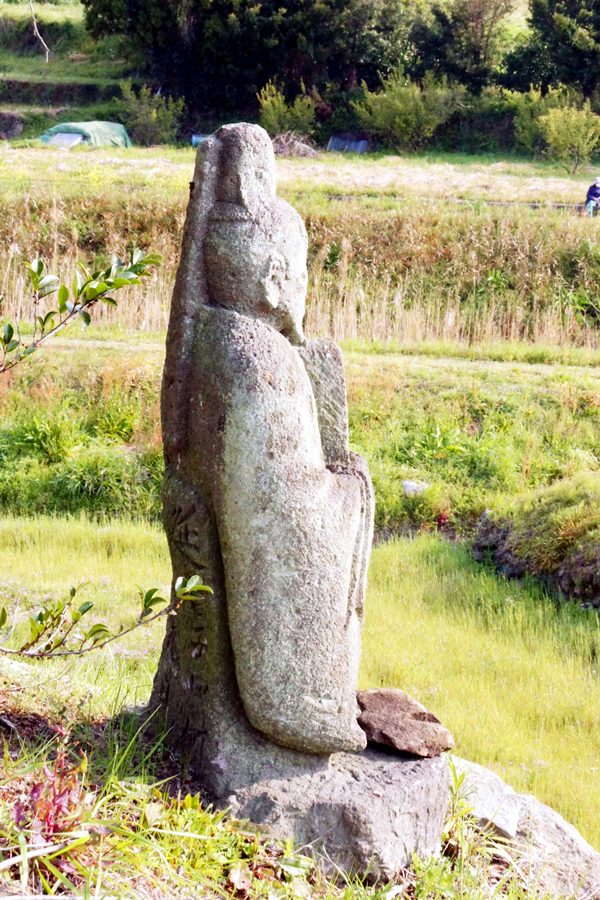

| 「白川西の田の神」は鹿児島交通知覧線の薩摩白川駅跡の北西、約0.5㎞の水田地帯の三差路脇にが水田に向かって立っている。この像も鍬とメシゲを持ち、苞(つと)を背負った僧型立の田の神である。像高は88㎝で他の鍬・メシゲ持ち田の神と違って笠状のシキをかぶっているのが特徴である。紀年銘は見当たらない。「浦之名の田の神」、「池辺中の田の神」などと比べると平板で稚拙な表見であるが優しそうな顔が印象に残る。 |

| 扇山の田の神 |

| 鹿児島県南さつま市金峰町大坂 扇山 「文化7年(1810)」 |

|

|

|

| 「扇山の田の神」は扇山公園に向かう道の下の草原の中にある。現在は道端に立札が建てられ、階段が整備され迷うことはない。帽子のようなシキををかぶった像高56㎝の小型の田の神像で、苔むして風化化進んでいるため持ち物がわかりにくいが、この像も苞(つと)を背負った鍬とメシゲを持った像である。基壇に「文化七年(1810)」の紀年銘がある。 |

| 令和7年7月23日 薩摩の田の神さあ 指宿市2 |

| 仮屋の田の神 |

| 鹿児島県指宿市池田仮屋 |

|

|

|

| 道ばたの大きな木の下に立つ「仮屋の田の神」は大きく丸いシキをかぶり、左手に大盛のご飯を乗せたお椀を持った僧型立像の田の神である。右手の持ち物はわからないがメシゲを持っていたのかもしれない。ただ、右手は見ようによればメシゲでお椀の飯を押さえているにも見える。訪れたときは、美しい花か供えられ、像の背後には田植え前の田と美しく咲いた桜の木々が見えて美しい風景であった。 |

| 大迫の田の神 |

| 鹿児島県指宿市池田大迫 「明治40年(1907)」 |

|

|

|

| 大迫の田の神は開聞岳が見られる池田湖近くの美しい田園の中にたたずむ田の神で大きなメシゲとツトを背負って、両手を足の膝に置く。顔が大きくこわれているのが惜しい。「明治40年(1907)」の紀年銘がある。 |

| 宮の田の神 |

| 鹿児島県指宿市東方 宮 |

|

| 田ノ神依代椋ノ木と田の神石像 |

|

|

|

| 宮の田の神は揖宿神社の近くの大きなムクノキの下に祀られている。このムクノキはお田植祭の時に田の神の依代(よりしろ)になった木でムクノキが田の神の御神体として信仰されている。その御神体のムクノキの下に大正8年(1919)に石造の田の神も安置された。右手にメシゲ、左手に神楽鈴を持つ珍しい像で、丸顔で愛らしい田の神である。 |

| 令和7年7月22日 薩摩の田の神さあ 指宿市1 |

| 薩摩の田の神さあ (指宿市) |

|

| 指宿の田の神像は山川石という、風化した軽石を多く含んでいる凝灰岩に彫られている。山川石は黄色みを帯びた石で、加工しやすく指宿周辺では石垣など多くの石造物に使われている。従って、指宿の田の神像はすべて黄色みを帯びた像である。山川石は風化しやすいので顔などの細かい表情などが残っていないのが残念である。池田湖を望む棚田に立つ新永吉の田の神など南国の美しい風景にとけ込んだ指宿の田の神像は他の地域の田の神像と違った魅力がある。 |

| 新永吉の田の神 |

| 鹿児島県指宿市池田新永吉 |

|

| 池田湖の東北岸の緩やかな斜面に広がる棚田が新永吉の棚田である。その昔,清見岳山上の城主・池田信濃守が,石を積んで棚田にしたのが始まりと伝えられている。棚田の中には,田の神がまつられている。棚田とともに池田湖と開聞岳の美しい景観が楽しめる。訪れたときは田植えの前で各水田に水が張られていて水田と池田湖の水面が美しく映えていた。 |

| 新永吉の田の神1 |

|

| 新永吉の棚田には3体の田の神像が祀られている。その内、二体はほぼ完全な姿で残っている。うち一体はシキの一部が壊れている以外、風化が少なく、表情がよく残っている。着衣から足を出して屈み、メシゲを大事そうに右手で抱えるように持った田の神で、顎の出た顔で細いやさしそうな目の田の神である。ツトを背負った田の神の眼下には棚田と池田湖が広かっている。 |

|

| メシゲを抱えて中腰で田の神舞を踊る田の神像であるが、支え石が残っていて中腰というより腰かけているように見える。 |

|

| 新永吉の田の神2 |

|

| 二体目の田の神は棚田のところどころに残っている岩の上にまつられている。画像の左の大きな岩の上に乗っているのがそれである。 |

|

| 正面から撮影したかったのであるが、さすがに水の張った棚田の畔に踏み込むことはためらわれたので、側面からの写真となった。 |

|

| 令和7年7月21日 大隅の田の神さあ 姶良市姶良町2 |

| 触田の田の神 |

| 鹿児島県姶良市平松1360-1 「元文2年(1737)」 |

|

|

|

| 田の神舞を舞う神職の姿を表した田の神像で「享保3年(1718)」という最も古い刻銘を持つ像は姶良市蒲生町の「漆の田の神」である。「触田の田の神」も古く「元文二年(1737)」の紀年銘を持つ。幅のシキを被り、右手でメシゲをかかげ、左手で椀を持って田の神舞を踊る丸彫りの田の神で、大きな丸い顔と、垂れ目で少し笑った独特の面貌の田の神である。 西田の田の神と同じく赤くベンガラで彩色されている。稚拙ながらユーモアあふれる西田の田の神と比べると、カリカチュアライズされた表現ながら神職らしい威厳が感じられる田の神である。 |

| 黒葛野(つづらの)の田の神 |

| 鹿児島県姶良市寺師黒葛野 |

|

|

|

| 「黒葛野(つづらの)の田の神」は畑の上の丘に下の田畑を見守るように祀られている。シキをかぶり、メシゲと椀を持って腰をかがめて触田や西田の田の神と同じように田の神舞を踊る姿を丸彫りで表したもので、触田や西田の田の神に比べると誇張された表現は少なく、衣装や顔は写実的な表現となっている。 |

| 令和7年7月20日 薩摩の田の神さあ 南九州市金峰町2 |

| 池辺中の田の神 |

| 鹿児島県南さつま市金峰町池辺 中 「文化2(1805)年」 |

|

|

|

| 「池辺中の田の神」は、鍬、メシゲ、苞(つと)持ちの田の神像の代表作である。首をすくめたような表現や、穏やかな翁風の顔などは浦之名の田の神などと共通する。角石台と反花と蓮弁の蓮台(計高70㎝)の上に立つ像高63㎝の像で、キャブ状のシキを被り、袖の長い長衣をつけ、帯紐を前にたらしている。右手に持った台鍬は「浦之名の田の神」のものよりは短い。 「浦之名の田の神」よりはずんぐりと低い姿であるが、均整のとれた美しい姿の田の神像である。文化2(1805)年の紀年銘を刻む。 |

| 浦之名の田の神 |

| 鹿児島県南さつま市金峰町浦之名 「寛政12(1800)年」 |

|

|

|

| 薩摩半島の僧型立像の田の神として、県指定有形民俗文化財に指定されている「宮崎の田の神」や「山田の田の神」などメシゲと先がカギ状に曲がった小さな鍬のようなものを持つ円筒形の田の神像が知られているが、それ以外に薩摩半島には僧型立像の田の神として、鍬とメシゲを持ち、苞(つと)を背負った田の神ある。特に南さつま市金峰町には、「白川東の田の神」、「浦之名の田の神」、「池辺中の田の神」などこの型の魅力的な田の神像がある。多くは台石だけでなく蓮華台にのる。 「浦之名の田の神」は縦に長い基壇にのった田の神で、重たそうなシキをかぶる。袖の長い長衣をつけて、ワラヅトを背負って、右手に台鍬を、左手にメシゲを持つ。翁風の顔か魅力的な田の神像で基壇正面に「寛政12(1800)年」の紀年銘がある。 |

| 令和7年7月18日 大隅の田の神さあ 姶良市姶良町1 | |

| 大隅の田の神さあ1 (姶良市 旧姶良町) |

|

|

|

| 大隅の国の多くは大隅半島に位置するが、大隅半島以外では姶良市・霧島市・伊佐市・湧水町の姶良・伊佐地域が大隅の国にあたる。「大隅の田の神さあ1」はその中で薩摩の国の鹿児島市と接する姶良市の旧姶良町の田の神を取り上げる。旧姶良町には「蝕田の田の神」や「西田の田の神」などメシゲと椀を持ったり両手でメシゲのみを持った田の舞型の田の神が多くある。田の舞型の田の神は神職や氏子が田の神となって祭りの時などに舞う、田の神舞の姿をモデルにしたものであ。微笑んだり、おどけた表情で腰を落として踊っている姿の田の神が多い。 メシゲと椀を持って舞う田の神像としては「蝕田の田の神」をはじめ「黒葛野の田の神」・「中川原の田の神」などがあげられる。メシゲのみを持った田の舞としては「西田の田の神」をはじめとして「福岡家の田の神」・「三拾町の田の神」などがあげられる。 田の舞型の田の神以外では衣冠束帯の神像型座像の田の神である「内山田の田の神」やシキを被り、右手にメシゲを持ち左手に振り鈴を持つた田の神舞を踊る田の神舞神職型の田の神「山之口の田の神」などがある。 |

| 福岡家の田の神 |

| 鹿児島県姶良市宮島町44-7 |

|

|

|

| 「福岡家の田の神」は姶良市の市街地にある宮島わらべ保育園のとなりの造園やエクステリアの会社の玄関前の庭に置かれている。神職や氏子が田の神となって祭りの時などに舞う姿を表した田の舞型の田の神で、シキをかぶり、タスキ掛けで、一歩踏み出して、両手でメシゲを持ち、空を見上げるように田の神舞を踊る。タスキがベンガラ色に顔が白に彩色されている。 |

| 西田の田の神 |

| 〒899-5543 鹿児島県姶良市下名2733 「文化2(1805)年」 |

|

|

|

|

| 田の神像で最もよく知られているのが、シキを被りメシゲや飯椀またはスリコギを持ち微笑んだり、ユーモラスな顔をした田の神である。これらは神職や氏子が田の神となって祭りの時などに舞う、田の神舞の姿をモデルにしたものである。 この西田の田の神は私が田の神石像に興味を持ったきっかけとなった田の神像である。県の文化財として指定されたものではないが、田の神像のおもしろさを表した田の神像として、江戸時代の庶民の息吹を感じさせる田の神像として、田の神サア100選の最初として取り上げた。自然石の前面を平らにして、舟形に彫り窪めて浮き彫りしたもので、下がり目と、大きな鼻・ふくれた頬などべそをかいたような滑稽な顔が印象的な田の神像である。 |

| 令和7年7月18日 薩摩の田の神さあ 南九州市金峰町1 |

| 薩摩の田の神さあ8 (南九州市金峰町) |

|

| 南さつま市金峰町には魅力ある田の神像が多くある。そのほとんどが僧型立像の田の神である。特に目立つのは鍬とメシゲを持ち、苞(つと)を背負って僧衣を着た田の神である。「白川東の田の神」、「浦之名の田の神」、「池辺中の田の神」、「扇山の田の神」などがこの型の田の神像である。中でも「浦之名の田の神」と「池辺中の田の神」は首をすくめたような表現や、穏やかな翁風の顔など魅力的な像で、体型は違うがともに均整のとれた美しい田の神像である。 「笠ヶ野の田の神」の流れを組む長袴をはいたメシゲ両手持ちの僧型立像の田の神もある。「塩屋堀の田の神」「池辺稲葉の田の神」がこの型の田の神像である。「塩屋堀の田の神」の丸顔でおだやかな美しい表情が印象に残る。 金峰町の田の神にはもう一つ違った型の僧型立像の田の神がある。頭巾風にシキをかぶり、メシゲと先がカギ状に曲がった小さな鍬のようなものを持つこけしのように円筒形に作られた田の神である。県指定の有形民俗文化財の「宮崎の田の神」がこの型の田の神像である。「京田の田の神」は「宮崎の田の神」と共通した様式の僧型立像の田の神であるが、持ち物が鍬やメシゲではなく麻の葉(花?)を持つ。 |

| 塩屋堀の田の神 |

| 鹿児島県南さつま市金峰町池辺 塩屋堀 「嘉永4(1851)年」 |

|

|

|

| 南さつま市金峰町の田の神像右は立派な台石に乗った像が目立つ。その中でも特に優れた台石は「池辺中の田の神」とこの「塩屋堀の田の神」である。請花にした三段の基礎上に円形の竿を置きその上に流水文の彫った台座の像高よりも高い台石である。赤子を抱くように両手でメシゲを持ち、苞(つと)を背負った像である。 笠ヶ野の田の神の流れを組む長袴をはいたメシゲ両手持ちの僧型立像の田の神であるが、一見すると座っているように見えるずんぐりした体型の田の神である。丸顔でおだやかな美しい表情が印象に残る。田の神の前には美しい田んぼが広がっている。 |

| 池辺稲葉の田の神 |

| 鹿児島県南さつま市金峰町池辺 稲葉 「安政2年(1855)」 |

|

|

|

| 金峰町池辺の稲葉集落の南端、水田地帯の手前の林の中の民家前に「池辺稲葉の田の神」がある。「塩屋堀の田の神」・「池辺中の田の神」と同じく立派な台石に乗っている。六角の基礎の上に石幢の竿のような六角柱を立てその上に蓮華台をのせた立派な台石である。「塩屋堀の田の神」と同じような苞(つと)を背負ったをメシゲ両手持ちの僧型立像の田の神である。「塩屋堀の田の神」と比べると平板な硬い表現となっている。安政二年(1855)の刻銘がある。 |

| 令和7年7月17日 薩摩の田の神さあ 日置市3 |

| 笠ヶ野の田の神 |

| 鹿児島県日置市日吉町日置笠ヶ野 「宝暦7(1757)年」 |

|

|

|

| 「笠ヶ野の田の神」は、自然石に舟型の彫り窪みをつくり、大きなメシゲを持つ田の神を半肉彫りにした田の神で、宝暦7(1757)年の紀年銘がある。船型碑の地蔵の錫杖を大きなメシゲに替えて彫った仏像型立像の田の神像ではないだろうか。 |

| 扇尾の田の神 |

| 鹿児島県日置市日吉町吉利扇尾 |

|

|

|

| 「扇尾の田の神」は扇尾保育所の北北西0.3㎞の道路脇に記念碑とともに立っている。大きな傘状のシキをかぶり僧衣らしきものを着た田の神像である。両手が破損していて持ち物がわからないが、メシゲと椀を持った像と思われる。 |

| 令和7年7月16日 薩摩の田の神さあ 日置市2 |

| 竪山の田の神 |

| 鹿児島県日置市東市来町湯田竪山 「昭和63年(1968)」 |

|

|

|

| 田の神の信仰は今でも続いていて、昭和時代には多くの田の神像が造られた。個性的な秀作の田の神も多くあり、そのうちの一つが「堅山の田の神」である。右手で魚のような形をした大きなメシゲをかかげ、左手で大盛りの飯椀を持った田の神で、野良の着ような着衣で、袴をはいていない。大きな手て今までの苦労を噛みしめ静かに笑っている無骨な働き者の農夫という印象の田の神である。台座に「田之神 二代目龍哲作」「昭和63年(1988)4月吉日 建之」の刻銘がある。 |

| 竪山の田の神2 |

| 鹿児島県日置市東市来町湯田竪山 |

|

|

|

| 堅山にはもう一体、田の神像がある。この像も「竪山の田の神」と同じく。シキをかぶり右手でメシゲを掲げ、左手で飯椀を持った田の神である。この田の神は昭和に作れた「竪山の田の神」のような凝った田の神像ではなくプリミティブな表現の像である。顔は面長でモアイ像や北条五百羅漢を思わせる。 |

| 皆田西の田の神 |

| 鹿児島県日置市東市来町湯田皆田西 |

|

|

|

| 「皆田西の田の神」は酒や米や日用品を売る小さな商店や簡易郵便局などがある皆田西の集落の北西の端の山沿いの水田の中にある。「堅山の田の神」とよく似た表現の像で、「堅山の田の神」以上に大きなメシゲをかかげている。顔は堅山の田の神より穏やかな表情である。「堅山の田の神」と同じ頃作られた田の神ではないだろうか。(リニューアルするにあたってネットで調べていると皆田西にもう一体「堅山の田の神」の神に似た田の神があるのに気が付いた。こちらは霧島神社の西の田んぼの中にある。) |

| 令和7年7月15日 薩摩の田の神さあ 日置市1 |

| 薩摩の田の神さあ7 (日置市) |

|

| 日置市は2005年、日置郡の東市来町、伊集院町、日吉町、吹上町が合併し誕生した。このページでは東市来町の田の神を中心に紹介する。日置市東市来町には2体の県指定有形民俗文化財に指定された田の神像がある。一体は「元養母の田の神」で、神像型立像で笏を持ち冠をかぶる像である。もう一体は「湯之元の田の神」で、シキをかぶり、右手にメシゲ、左手に椀を持つ田の舞型田の神である。 |

| 元養母の田の神 |

| 鹿児島県日置市東市来町養母元養母 「明和6年(1769)」 |

|

|

|

|

| 鹿児島県の薩摩地方の神官型の田の神で特色あるものとして神像型立像がある。延享4年(1747)の紀記銘がある「坂下の田の神」や明和6年(1769)の紀年銘のある「元養母の田の神」がそれである。 「元養母の田の神」は笏を持ち冠をかぶる像高86㎝の像で、下に垂れる纓(えい)も表現している。眉のつり上がった顎髭をはやした憤怒相の顔が残っていて、長い袖などの着衣の線も伸びやかで神像型立像の田の神を代表する像である。「奉造立田之神一躰」「明和六年 巳丑 十二月吉日 庚申講人数相中」の刻銘があり、庚申講の供養のために作られたことがわかる。「養母の田の神」として県の有形民俗文化財に指定されている。 |

| 元養母の田の神2 |

|

|

| 「元養母の田の神」の隣にもう一体、神像型立像がある。「元養母の田の神」と同じく憤怒像で笏を持ち冠をかぶる像であるが「元養母の田の神」より小型である。 |

| 湯之元の田の神 |

| 鹿児島県日置市東市来町湯田中央 「元文4年(1739)」 |

|

|

|

| 「湯之元の田の神」はメシゲと椀を持った田の神舞型の田の神で、宮内の田とともに県の有形民俗文化財に指定されている。左手で椀を抱えるように持ち、右手で持つメシゲはのワラの編目がていねいに刻まれた笠状のシキの上にのせている。表情豊かに笑っている顔が印象的である。袴は前から見ると裁付袴で後ろから見ると長袴になっている。「宮内の田の神」より古い「元文4年(1739)」の紀年銘を持つ。 |

| 令和7年7月14日 奈良市内の石仏 尼ヶ辻・仏願寺・霊山寺の石仏 |

| 奈良市内の石仏(11) 尼ヶ辻・仏願寺・霊山寺の石仏 |

| 暗峠を超えて大阪と奈良を結ぶ奈良街道(国道308号線)は江戸時代まで栄えた。かつては、沿道の峠村に本陣や旅籠、茶店が立ちならんでいたという。この街道沿いには中世の阿弥陀石仏や地蔵石仏が多数ある。生駒市内の奈良街道沿いの伊行氏の作の石仏寺阿弥陀三尊石仏・藤尾阿弥陀石仏・西畑阿弥陀磨崖仏・暗峠の地蔵石仏・応願寺地蔵石仏などが鎌倉時代の石仏である。 奈良市に入っても奈良街道沿いには尼ヶ辻地蔵石仏や尼ヶ辻阿弥陀石仏・佛願寺阿弥陀石仏なとの鎌倉時代の石仏がある。尼ヶ辻地蔵石仏のある交差点は奈良街道と郡山道の交差する辻で、尼ヶ辻地蔵石仏は街道沿いの辻堂に祀られた体表的な辻の地蔵で、鎌倉中期の洞の地蔵石仏や朝日観音などとよく似た引き締まった顔の秀作の地蔵石仏である。 霊山寺(りょうせんじ)は聖武天皇の勅命で行基が建立したといわれる古寺で鎌倉中期(1283)に改築された本堂(国宝)や薬師三尊像(重要文化財)など、優れた建築や彫刻を所蔵している。昭和32年に開園した1200坪のバラ園には春と秋に約200種2,000株のバラが咲き誇り、現在はバラの寺としても知られる。霊山寺境内にはこれといった古い石仏が見当たらないが、江戸時代の役行者石仏が本堂北側に2体ある。 |

| 尼ヶ辻阿弥陀石仏 |

| 奈良市尼辻北町6 「鎌倉後期」 |

|

|

|

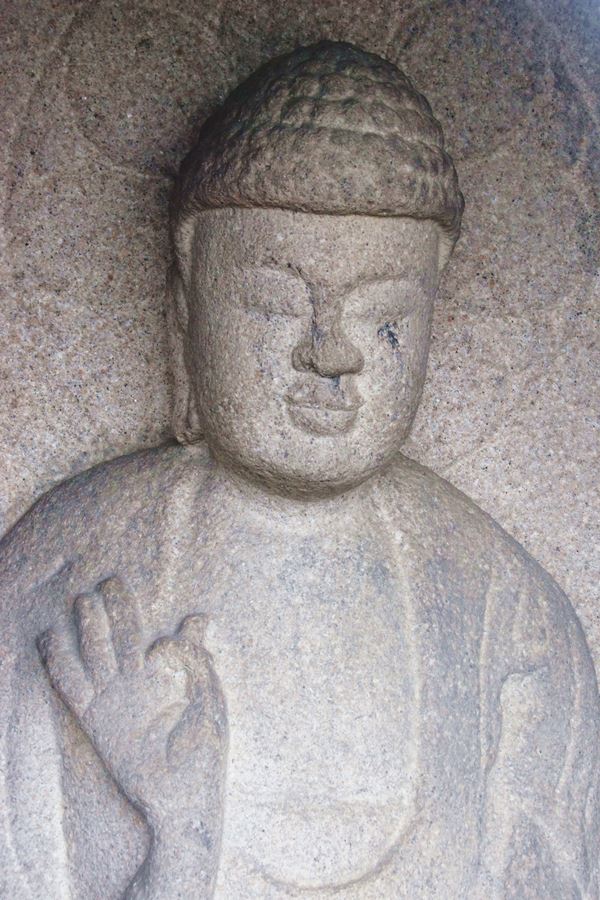

| 奈良市に入っても奈良街道沿いには尼ヶ辻地蔵石仏や尼ヶ辻阿弥陀石仏・佛願寺阿弥陀石仏なとの鎌倉時代の石仏がある。尼ヶ辻地蔵石仏のある交差点は奈良街道と郡山道の交差する辻である。 尼ヶ辻駅から東へ230mほど旧奈良街道を進むと、古跡「伏見崗」として整備された小さな公園があり、繋がった大小の2棟の真新しいお堂が見えてくる。大きい棟のお堂にこの尼ヶ辻阿弥陀石仏が祀られている。 伏見崗は「伏見翁(ふしみのおきな)」ゆかりのの霊地である。伏見翁は東大寺大仏建立にさいして、この崗で、何も言わず3年間伏して、時々東方の東大寺造営を見ながら過ごし、東大寺造営の土地を鎮め守護したという。東大寺造営が完成したとき、立ち上がり菅原寺(喜光寺)へ下り、行基や婆羅門僧らと共に歌い舞ったという。 尼ヶ辻阿弥陀石仏は高さ2mほどの船型光背を造り、蓮華文様の頭光背を背負って立つ像高150㎝ほどの来迎印阿弥陀如来の厚肉彫り像である。力強さや引き締まった緊張感に欠けるが、おおらかな表情で、巨大な体部の量感は魅力的である。鎌倉後期の作風である。 |

| 尼が辻地蔵石仏 |

| 奈良県奈良市四条大路5丁目 「文永2(1265)年 鎌倉時代」 |

|

|

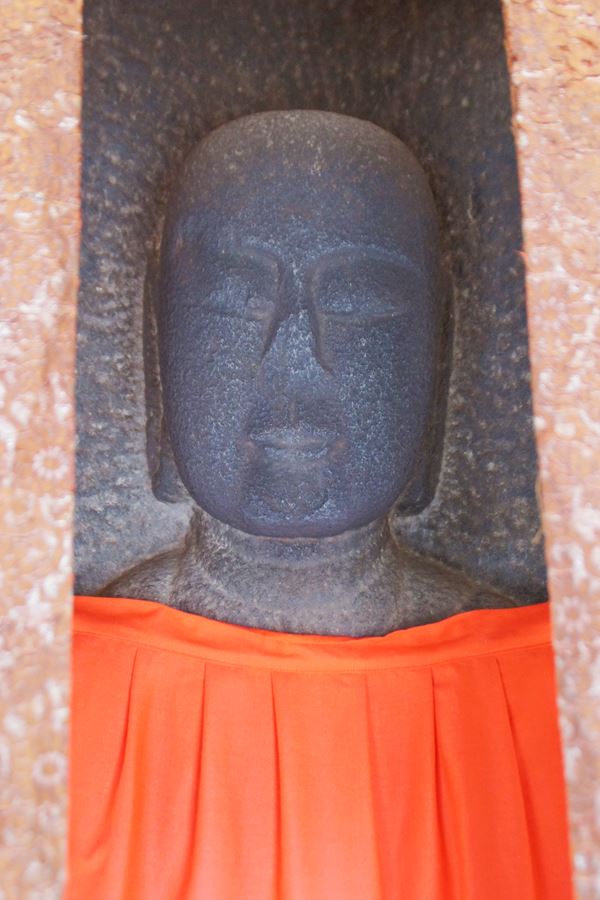

| 「三条大路5丁目」交差点にあるディスカウントショップの駐車場横の立派な地蔵堂に安置されている。「三条大路5丁目」交差点は旧奈良街道と郡山道の交差する辻道で、尼ヶ辻地蔵石仏は街道沿いの辻堂に祀られた体表的な地蔵石仏である。 黒い安山岩製で、高さ210㎝の二重円光を背負った、像高170㎝の半肉彫りの地蔵石仏である。右手を垂らして与願印、左手は胸前で宝珠を持つ古式の印相の像である。鼻の一部は欠けいるが引き締まった顔で、鎌倉中期の洞の地蔵石仏や朝日観音などとよく似た顔の表情や作風である。朝日観音と同じ文永2(1265)年の紀年銘がある。 通称「縁切り地蔵」と呼ばれ、尼寺に入る女性が、この地蔵の前で俗生と縁を切ったという。 |

| 佛願寺阿弥陀石仏 |

| 奈良県奈良市宝来4-3-27 「鎌倉後期」 |

|

|

|

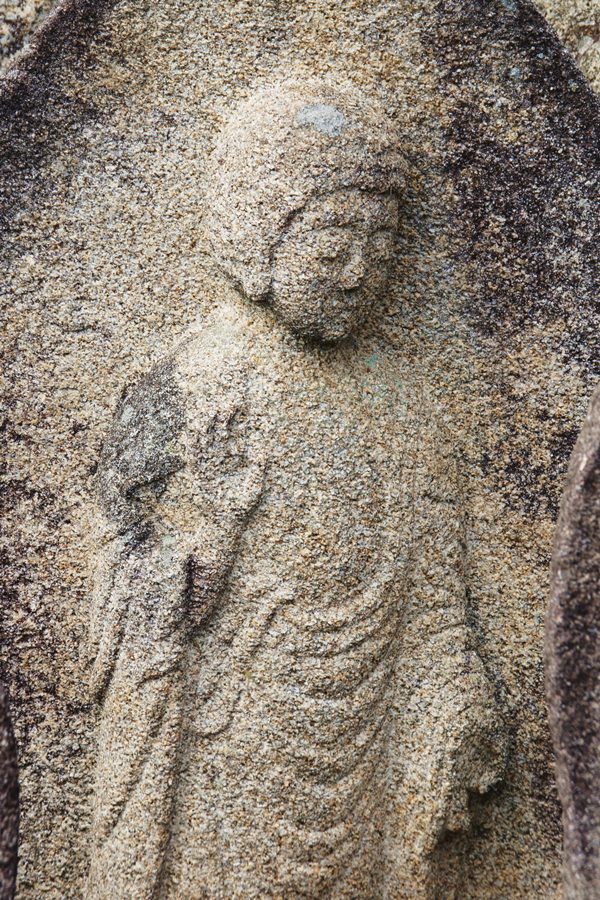

| 佛願寺の門前脇の堂内に安置する。高さ160㎝の船型の光背を背負った厚肉彫りの来迎院阿弥陀立像で鎌倉後期の作風を示す。尼ヶ辻地蔵石仏のような重厚さないが面相や納衣衣紋はそつなく写実的に彫られている。 |

| 霊山寺役行者石仏 |

| 奈良県奈良市中町3879 「江戸時代」 |

|

|

| 本堂前北側に二基の役行者石仏がある。共に江戸時代の像で、この一基は、高さ140㎝の自然石に船型の彫り窪みをつくり、中央に頭巾、高下駄、右手に錫杖姿で腰掛ける行者を両脇に前鬼・後鬼像を半肉彫りしたものである。もう一基は役行者一尊像で文化7年の紀年銘がある。 |

| 令和7年7月13日 薩摩の田の神さあ いちき串木野市の田の神3 |

| 坂下の田の神 |

| 鹿児島県いちき串木野市上名坂下 「延享4年(1747)」 |

|

|

|

| 鹿児島県の日置市やいちき串木野市周辺の特色ある田の神像として神像(神官)型立像の田の神がある。いちき串木野市生福の五反田川に面した段丘上に立つ「坂下の田の神」はそのような神像型立像の田の神である。県の民俗資料有形文化財に指定されている日置市の「元養母の田の神」の神明和6年(1769)より古い延享4年(1747)の記銘を持ち、神像型立像の田の神としては初期の頃の田の神である。 衣冠束帯姿で胸の前で笏を持ち、頭には冠を被り、纓(えい)は背に長く垂れている。顔は摩滅してわからないが顎髭は残っていて、「元養母の田の神」と同じように忿怒相であったと思われる。「元養母の田の神」と比べると着衣の線は単純で堅く、伸びやかさに欠けるが、丘の上から五反田川を見下ろすように立つ姿は威厳がある。 |

| 川上の田の神 |

| 鹿児島県いちき串木野市川上 「天保7年(1836)」 |

|

|

|

| 「川上の田の神」は、神職姿で、シキをかぶりメシゲと椀を持った像で、顔が小さく袴が大きく広がり安定した姿に特徴がある。 シキはあご紐でくくり、メシゲは右手でやや斜めにして立てて持ち、左手で椀を 右手と同じ位置で持つ。この姿は近くの鏑楠(てきなん)の田の神や福薗の田の神などの一石双体の田の神の向かって右の像と共通する。 |

| 中組の田の神 |

| 鹿児島県いちき串木野市川上中組 「明治7(1874)年」 |

|

|

|

| 「川上の田の神」から2㎞ほと南の水田のはずれに「中組の田の神」はある。「川上の田の神」と同じく顔が小さく袴が大きく広がり安定した姿である。シキをあご紐でくくり、右手にメシゲ、左手に椀を持つ。 「明治7(1874)年」の記銘があり、「川上の田の神」などを参考にして造立されたものと思われる。「川上の田の神」に比べると顔は小さく、衣装も直線的で写実性に乏しく、こけし人形のようである。しかしそのこけし人形のような表現が、石の持つ素材の力を引き出し、この田の神の魅力となっている。 |

| 令和7年7月12日 奈良市内の石仏 喜光寺の石仏(3) |

| 喜光寺来迎阿弥陀石仏 |

| 釈迦初転法輪像の向かって左には基壇を設けて150体程の石仏が安置されている。その中の一体で、船型光背を背負った来迎印の阿弥陀立像の厚肉彫り像である。極楽浄土へ迎えとるために、来迎する様子を横を向いたすがたで動的に表したもので、関西ではあまり見られない。 |

|

|

| 釈迦初転法輪像の向かって左には基壇を設けて150体程の石仏が安置されている。その中の一体で、船型光背を背負った来迎印の阿弥陀立像の厚肉彫り像である。極楽浄土へ迎えとるために、来迎する様子を横を向いたすがたで動的に表したもので、関西ではあまり見られない。 |

| |

| 文殊石仏 |

| 基壇に並べられた150体程の中に獅子に乗った菩薩像が三体ほどみられる。これらの像は文殊菩薩である。 |

| 文殊石仏1(経よみの稚児文殊) |

|

|

| 上段の右端に置かれているのが、獅子の上に半跏で座って膝の上でお経を開いている稚児姿の像である。稚児姿で半跏で座って膝の上でお経を開いているのは一般に稚児普賢である。しかし、この像は稚児普賢のように象に乗るのではなく獅子に乗っているので稚児文殊と考えられる。(一般的な稚児文殊は宝剣や如意棒を持つ。) 船型光背と頭光背を背負って半跏で獅子に乗って横を向いて経典を開く稚児姿の文殊菩薩を丸彫りに近い厚肉彫りで彫った像である。光背の右に文政十丁亥年十一月(1827年)の紀年銘がある。 寺のHPではこの象を「文殊菩薩騎獅像(経よみの文殊)」として紹介している。 |

| 文殊石仏2 |

|

|

| 約150体の石仏の中で獅子に乗った石仏が稚児文殊石仏以外2体ある。これらの石仏も文殊菩薩である。石仏の並んだ基壇の中央の最上段にある文殊石仏で髻が一つで左手に蓮華を持つ。右手は何も持たないが、よく見ると指を輪組にして宝剣や如意棒を差せるようにしている。 古くから行基菩薩は文殊菩薩の化身であるという信仰があり、行基菩薩ゆかりのお寺では文殊菩薩が多くのこされている。 |

| 文殊石仏3 |

|

|

| この文殊石仏も石仏が並んだ上段にあり、前の石仏と重なって全容を見られない。右手に宝剣、左手に蓮華を持つ。文殊菩薩では珍しく宝冠をつけている。 |

| |

| 喜光寺弁財天像 |

|

| 本堂前北側の弁天池の中の弁天堂の御神影の御前立ちとして祀られている。江戸時代の作で可愛らしい木彫の弁財天像である。秘仏の御神影、宇賀神(うがのかみ)像は人頭蛇身姿で石造である。宇賀神は穀物神神、福の神として弁財天と同一視されている。 |

|

| 中世以降、弁財天は日本の在来の作神、宇賀神と結びつき翁面蛇体の宇賀神をいただく姿の宇賀弁才天がうまれた。この像は宇賀弁才天で頭の上に鳥居と宇賀神がのっている。 |

| 令和7年7月11日 近くの水田地帯にて |

| コチドリ若鳥 |

| 久しぶりの野鳥撮影です。近くの水田にコチドリの若鳥がいました。 |

|

|

|

|

|

|

| 令和7年7月10日 薩摩の田の神さあ いちき串木野市の田の神2 |

| 鏑楠(てきなん)の田の神 |

| 鹿児島県いちき串木野市生福鏑楠 「天保13年(1842)」 |

|

|

|

| 「鏑楠の田の神」は市の文化財に指定されている一石双体の並立の田の神像で、高さ1mほどの方形の石材に台座を残して、並立で2神を浮き彫りしたものである。 右神はシキをかぶり、右手にメシゲ、左手に椀を持ち、左神は大きな神楽鈴を両手で抱えるように持ち、髪を大垂髪(おすべらかし)にしている。右神は男神、左神は女神であることは明らかで、厚肉彫りで写実的な表現の優れた一石双体の並立の田の神像である。 |

| 袴田の田の神 |

| 鹿児島県いちき串木野市上名袴田 「文久2年(1862)」 |

|

|

|

|

| 「袴田の田の神」は、丸彫りの二神並列の田の神像で男女並立型浮き彫り像を母体として生まれたものと思われる。二つの像は台石でつながっていて、右が男神で笏を持つ、左は女神でシキをかぶり、メシゲと椀を持った僧形である。右の神もシキをかぶったように見えるが、頭部は後の補ったものと思われる。背後から見ると右の神には下に垂れる纓が胴体部分に残っている。稚拙な表現であるが、水田を見守る2体の田の神像は豊作を願う農民の気持ちが込められた印象的な田の神像である。丸彫りの二神並列の田の神像は他に、薩摩川内市網津町井上にも見られる。 |

| 令和7年7月9日 奈良市内の石仏 喜光寺の石仏(2) |

| 十二天像 |

| 「江戸時代」 |

| 蓮の鉢が置かれた境内の奥には、インドから将来された仏足石・初転法輪像と室町後期から江戸時代の約150体の石仏が並べられている。その無造作に並べられた石仏群のなかに伊舎那天・帝釈天などの十二天像が混ざっている。 |

| 伊舎那天 |

|

|

| 石仏が集められた基壇のほぼ中央の前列にある天部像である。船型光背を背負い、右手に三鈷戟(さんこげき)を持ち、左手で杯を肩まで上げて持つ立像の厚肉彫りである。杯は血を入れた髑髏杯と思われる。 髑髏の首飾りなどは見られないが十二天の一体、伊舎那天(いしゃなてん)像と思われる。伊舎那天は大自在天(シバ神)の憤怒相と考えられ、仏教では東北方向の守護神とされる。 |

| 帝釈天 |

|

| 基壇に並べられた150体程の中に十二天と思われる像が三体確認できた。その内の一体がこの像である。 船型を造り宝冠をかぶり、右手に独鈷杵を持つた像を厚肉彫りしたもので、帝釈天と思われる。地天像と同じく頭光背が火焔光背である。 |

| 地天 |

|

| 石仏が集められた基壇の向かって右側の上段にある石仏である。 船型を造り、宝髻・宝冠姿の立像を厚肉彫りした像である。一見、観音菩薩などの菩薩像に見えるが、頭光背が火焔光背であることや、花を飾った籠か鉢のような物を左手に持つことから、伊舎那天と同じ十二天の一つの地天と思われる。 地天はバラモン教の女神プリティヴィーであったが、後に仏教に取り入れら、男性化して表されることになる。地持菩薩とも呼ばれ、菩薩として扱われる場合もある。この像は菩薩のような端整な顔立ちで、喜光寺の石仏の中でも印象に残る像である。 |

| |

| 不動石仏 |

| 基壇に並べられた150体程の中に4体の不動石仏がある。その中でも基壇の中央付近にある迫力ある2体の不動石仏を取り上げた。 |

| 不動石仏1 |

|

| 4体の不動石仏の中でこの像が一番力強い。頭上に蓮華をのせ両眼を見開いて垂髪を左に下げ、右手に剣、左手に羂索を持ち、両牙は下唇をかんで、左を向いて動き出そうとしているように見える姿は迫力がある。 |

| |

| 不動石仏2 |

|

| 毎年3月2日の行基會大祭の際に、この不動石仏の前に柴燈大護摩が組まれ、像の前で法要が行われる。「喜光寺不動」とよばれている。頭上に蓮華をのせ両眼を見開いて垂髪を左に下げ、右手に剣、左手に羂索を持ち、両牙は下唇を噛む像である。 |

| 令和7年7月8日 薩摩の田の神さあ いちき串木野市の田の神1 |

| 薩摩の田の神さあ (いちき串木野市) |

|

| 旧串木野市には旧川内市と同じように道祖神のように男女二神を並立して浮き彫りにした男女並立型浮き彫り像の田の神像が多くある。「福薗の田の神」や「河内の田の神」・「流鏑馬原(てきなん)の田の神」などがそれである。これらの田の神は旧川内市の「一条殿の田の神」などに比べると、彫りが深く、浮き彫りというより半肉彫りでより立体的な表現になっているのが特徴である。「袴田の田の神」は旧川内市の「井上の田の神」と同じく台石でつながった一石双体の丸彫りの田の神である。 他にいちき串木野市の特色ある田の神として神像型立像の田の神の「坂下の田の神」や顔が小さく袴が大きく広がり安定した姿の田の舞型の田の神の「川上の神像」などを紹介する。 |

| 河内の田の神 |

| 鹿児島いちき串木野市上名河内 「万延元年(1860)」 |

|

|

|

| 薩摩川内市に接するいちき串木野市にも一石双体の並立の田の神像が多くある。「河内の田の神」は高さ1mを超える方形の石材に笠状のシキを被った大きなメシゲを持った像と烏帽子姿で両手で笏を持った神官姿の像を半肉彫りした一石双体の並立の田の神像である。顔はともに風化が進んでいて表情はわからない、衣装などの表現は形式的で写実性に乏しい。しかし、それがこけし人形のような素朴な味わいとなっていて味わいがある。 |

| 福薗の田の神 |

| 鹿児島いちき串木野市上名福薗 「文久2年(1862)」 |

|

|

|

| 「福薗の田の神」は南方神社の二つの鳥居の前にあり、将棋の駒のような形の石材の三角にとがった部分と台座を残して、その間に右手に神楽鈴を持った僧姿の神とシキをかぶりメシゲと飯椀を持った神を半肉彫りしたもので、石材の大きさは1mを越える大型の像でが迫力がある。 旧川内市内の一石双体の並立の田の神像はシキをかぶりメシゲを持った着物姿の像が女神、烏帽子をかぶった像を男神とするのが一般的であるが、雑多な変化があり、両方と男神と思えるものも見られ、一概に言えない。「福薗の田の神」はシキ被りメシゲ持ちの像は裁着け袴を着けているので男神に見え、着物姿の神楽鈴持ち像が女神らしく見えるが、神楽鈴持ち像は坊主頭のように見え何とも言えない。 |

| 令和7年7月7日 薩摩の田の神さあ 川内市の田の神8 |

| 川底中の田の神 |

| 鹿児島県薩摩川内市小倉町川底 |

|

|

|

| 薩摩川内市小倉町は川内川に流れ込む小倉川に沿って南北に6㎞つづく細長い地域である。その中ほどの水田地帯の小倉町川底の道路沿いに自然石文字彫りの田の神と並んで「川底中の田の神」がある。矩形の石材に田の神像を厚肉で彫り出している。シキをかぶった3頭身の像で右手に持つメシゲは体躯と同じ大きさで、左手に持つお握りはソフトボールのような大きさであ。3頭身のため子供のようにも見えるが、女性像型の田の神のようである。 |

| 宮里の田の神 |

| 鹿児島県薩摩川内市宮里町808 |

|

| 宮里体育館の東の畑作地に4体の田の神がある。明治末期の耕地整理の際に周辺の「堀ノ内」「川畑」「植松」の3つの集落の田の神像が集められたもので、薩摩川内市指定文化財になっている。 |

| 宮里の田の神1 「文化13年(1816)」 |

|

|

| 4体の田の神像の中で最も優れて個性的な田の神が向かって右端にある像である。高さ128㎝、幅56㎝の丸彫りの田の神像で、背後に支え石が彫り残され補強されている。笠orシキは陣笠状で顎紐を結んでいる。右手に大きなメシゲを立てて持ち、左手に椀を持ち、袖の長い上衣に裁着け袴を着た農民型の立像の田の神である。大きな笠orシキとメシゲ、細長い体など形態の面白さが魅力である。訪れた時には口元が赤く彩色されていた。堀ノ内所有の田の神。台石に「文化十三年 奉造立 申寅三月吉日」の刻銘がある。 |

| 宮里の田の神2 |

|

| 右から二つ目の田の神は彫り像でもとは川畑所有の田の神である。高さ137㎝、幅70㎝の山形の自然石の前面の下半分に彫り窪みをつくりシキをかぶり両手でメシゲを持った像とシキを被った持ち物不明の像を浮き彫りにした田の神像である。訪れた時は顔は白塗り、目は黒点、口は赤く化粧されていた。 |

| 宮里の田の神3 |

|

| 右から三つ目の田の神は、上に突起のある高さ120㎝、幅53㎝の自然石の前面に上部をシキとして残し、メシゲらしきものと椀を持った農民風の像を厚肉彫りした田の神像である。メシゲを持っていると思われる右手は破損しいる。もとは植松所有の田の神である。訪れた時は口元が赤く彩色されていた。 |

| 宮里の田の神4 「文化13年(1816)」 |

|

| 左端にある田の神ももとは植松所有の田の神である。高さ65㎝、35㎝の丸彫り像の田の神で大きなシキ(前面は破損)をかぶり右手にメシゲ、左手にスリコギを持った膝を立てた中腰の田の神像である。訪れた時は顔は白塗り、目は黒点、口は赤く化粧されていた。 |

| 令和7年7月6日 奈良市内の石仏 喜光寺の石仏(1) |

| 奈良市内の石仏 喜光寺の石仏(1) |

|

| 喜光寺は奈良時代、東大寺大仏造立にも貢献した僧・行基が創建したとされ、行基菩薩の入滅の地として知られる古寺である。現在、天文13年(1544)に建て直され本堂と平成になって建てられた南大門、行基堂が主な建物である。本堂には平安時代の丈六の阿弥陀如来(重要文化財)が祀られている。本堂の西の境内には多くの蓮の花が植えられた鉢が置かれていて、蓮の花は本堂や石仏とマッチして絶好の被写体となっている。 蓮の鉢が置かれた境内の奥には、インドから将来された仏足石・初転法輪像と室町後期から江戸時代の約150体の石仏が並べられている。その中には獅子に乗ってお経を読み上げる稚児文殊や伊舎那天像、地天像、錫杖を逆手に持った春日地蔵、横を向く来迎阿弥陀像など珍しい石仏が多数ある。 |

| 喜光寺釈迦初転法輪像 |

| 「平成8年(1999) 現代」 |

|

| 釈迦がはじめて説法したというインドのサールナートから平成8年(199)に将来した釈迦初転法輪像である。 サールナートには「鹿野苑」(ろくやおん)と呼ばれる園があって、そこで、釈迦が5人の修行者に「四諦八正道」を説いたとされる。この最初の説法を、初めて法の車輪が回ったということで、「初転法輪」という。釈迦初転法輪像はその時の釈迦の姿を表現したものである。 喜光寺の釈迦初転法輪像とそっくりな仏像がサールナート考古博物館にあり、喜光寺像はこの像を模刻したものと考えられる。サールナート考古博物館の初転法輪像はグプタ王朝の時代の5世紀頃の作とされる傑作である。 |

|

| 釈迦の最初の説法(初転法輪)を表した像で、その時の印を「転法輪印」と言い、両手を胸の前で法輪を転ずる形とする。インドでは「輪」は世界を支配する帝王の象徴で、法輪は最高の真理を意味している。「法輪を転ずる<転法輪>」とは最高の真理を余に宣布することで、釈迦の説法を指す。 |

|

|

|

| 光背の左右には二人の天人が対称的に置かれ、花模様も美しい。 |

|

| 台座レリーフ |

| 中央に法輪があり、それを囲んで右に3人、左に2人の計5人の弟子となった修行者がいる。左端には母と子が描かれている。また法輪の両側に鹿が2頭配置され、鹿野苑での説法であることを表わしている。 |

|

| 釈迦初転法輪像と仏足石 |

| 初転法輪像の前には仏足石が置かれている。この仏足石は釈迦が修行した前正覚山の石を使って成道の地ブッダガヤの仏足石を模写し、平成8年(1996)に初転法輪像とともにインドから将来したものである。 |

| 令和7年7月5日 薩摩の田の神さあ 川内市の田の神7 |

| 月屋の田の神1 |

| 鹿児島県薩摩川内市水引町月屋 「大正15(1926)年」 |

|

|

|

| 月屋は月屋山の東の家屋が散在する谷沿いの水田地帯で2体の田の神があ。そのうちの1体の「月屋の田の神1」は「星のキッチン」というレストランの北東100mの水田地帯のはずれ藪の中にある。高さ73㎝、幅29㎝、奥行28㎝の石材に矩形の彫り窪みをつくり二神を浮き彫りにした道祖神的並立型の田の神である。右が笠のような帽子をかぶった両手キネ持ち像、左がシキを被りメシゲを両手で持った像である。「大正十五年旧十月」「西水引村月屋上組」の刻銘がある。この像も江畑重助の作と伝えられている。 |

| 月屋の田の神2 |

| 鹿児島県薩摩川内市水引町月屋 |

|

|

|

| 「月屋の田の神2」はレストラン「星のキッチン」の入口付近の畑の中にある。(撮影したときはレストランはなく、現在、田の神の背後の林の中にレストランは立っている。)高さ65㎝、幅40㎝、奥行き20㎝の将棋の駒状の石材に、縦長の矩形の彫りくぼみを2つつくり、その中に男神・女神をそれぞれ浮き彫りにした田の神像である。向かって右の男神像は陣笠のようなものを被り、袴姿で両手でキネを持って俵の上に立つ。左の女神像はシキを被り、両手でメシゲを持ち、蓮台の上に立つ。刻銘はないが、「江ノ口の田の神」や「月屋の田の神1」とよく似た造形である。 |

| 網津(おうづ)の田の神 |

| 鹿児島県薩摩川内市網津町4397-1 「大正3(1914)年」 |

|

|

|

| 網津集会所の盛土の一部を削りコンクリートで固めて、盛土の下にあったこの「網津の田の神」像と排水復旧記念碑を安置している。逆U字型に加工した石に枠を彫り窪みをつくり、陣笠のようなものを被った両手でキネを持った像(左)と陣笠のような形のシキor帽子をかぶったメシゲとお握りを持った像(右)を半肉彫りしたもので、こけしのような風情がある田の神である。大正3年の江畑重助の作いわれている。 |

| 令和7年7月4日 奈良市内の石仏 西大寺周辺の石仏 |

| 奈良市内の石仏Ⅲ |

|

| 奈良市の西部にも多くの古い石仏がある。特に、西大寺・尼ヶ辻周辺の街道沿いの辻や墓地には中世の地蔵菩薩が多く祀られている。代表的なものとして鎌倉時代の作の尼ヶ辻地蔵石仏、二条の辻地蔵石仏、青野墓地地蔵石仏などがあげられる。尼ヶ辻地蔵石仏の近くにある尼ヶ辻阿弥陀石仏や仏願寺阿弥陀石仏も鎌倉時代の作である。 奈良西部の特色ある石仏として、役行者石仏があげられる。富雄川沿いの霊山寺や阿弥陀寺・法融寺、堀辰雄がミュウズと称した技芸天で知られた秋篠寺などに役行者石仏が見られる。 行基菩薩の入滅の地として知られる喜光寺には古い石仏はないが、平成8年にインドからから将来した初転法輪像や江戸時代の稚児文殊石仏、伊舎那天像・地天像など珍しい石仏がある。 |

| 奈良市内の石仏(9) 西大寺周辺の石仏 |

| 西大寺は、奈良時代、南都七大寺の一つとして、鎌倉時代、叡尊上人によって密教と律宗の研修の根本道場として、栄えた大寺院であるが、当時の建物は残っていない。そのためか、観光客や参拝者は少ない。しかし、最近国宝に指定された興正菩薩叡尊上人や国宝十二天画像など多くの文化財を所有している。 西大寺には奥の院の叡尊五輪塔以外古い石仏は見当たらないが、西大寺周辺の辻や墓地には地蔵菩薩など多くの石仏がある。その中でも平城宮跡の北東の二条町の三差路の真ん中の地蔵堂にある二条辻の地蔵石仏と西大寺の南西400mの青野墓地の南西の入口付近の民家の前に立つ地蔵石仏は鎌倉時代の地蔵石仏である。ともに船型光背を背にした厚肉彫りの優れた石仏である。 西大寺の北1㎞にある秋篠寺は、堀辰雄が「大和路・信濃路」のなかで技芸天像をミュウズの像として賞賛したためか、西大寺より多くの人が訪れる有名寺院となっている。この寺の本堂西側の小さなお堂に役行者石仏が祀られている。この像は奈良県の行者石仏の中では最も古い天文15(1546)の記銘を持つ。 |

| 二条の辻地蔵石仏 |

| 奈良市二条町1丁目 「鎌倉後期」 |

|

|

|

| 旧街道の辻にはよく地蔵石仏が見られるが、それは人の迷いそうな分かれ道の道しるべと同時に、迷える人を救う意をあらわしていて、仏の道を広めるために造立されたものである。そのような辻の地蔵の一つが、二条の辻の地蔵石仏である。 二条の辻の地蔵石仏は平城宮跡の北西の「二条町」の交差点の真ん中の地蔵堂にある。高さ190㎝の船型光背を背負った、左手で宝珠を持ち、右手で錫杖を持った丸彫りに近い厚肉彫りの像高140㎝の地蔵石仏である。錫杖は光背面に直立させて彫り出していて、下げた右手て手首を捻るようにして錫杖を持っている。穏やかな表情の地蔵石仏で、納衣などの表現は丁寧で、鎌倉後期の作風を示す。 |

| 青野共同墓地の地蔵石仏 |

| 奈良市青野町 「鎌倉後期」 |

|

|

|

| 西大寺の南西400mに青野墓地と呼ばれる西大寺と本教寺の共同墓地がある。その墓地の南西の入口付近の民家の前に、優れた鎌倉後期の地蔵石仏が立っている。 高さ1.6mの船型の石材に像高1.2mの地蔵菩薩を丸彫りに近く厚肉彫りしたもので、右手に錫杖、左手に宝珠を持つ通常の姿の地蔵である。衣紋の表現は写実的で、穏やかな表情の面相は、二条の辻の地蔵石仏によくにていて、洗練された作風の地蔵石仏である。 |

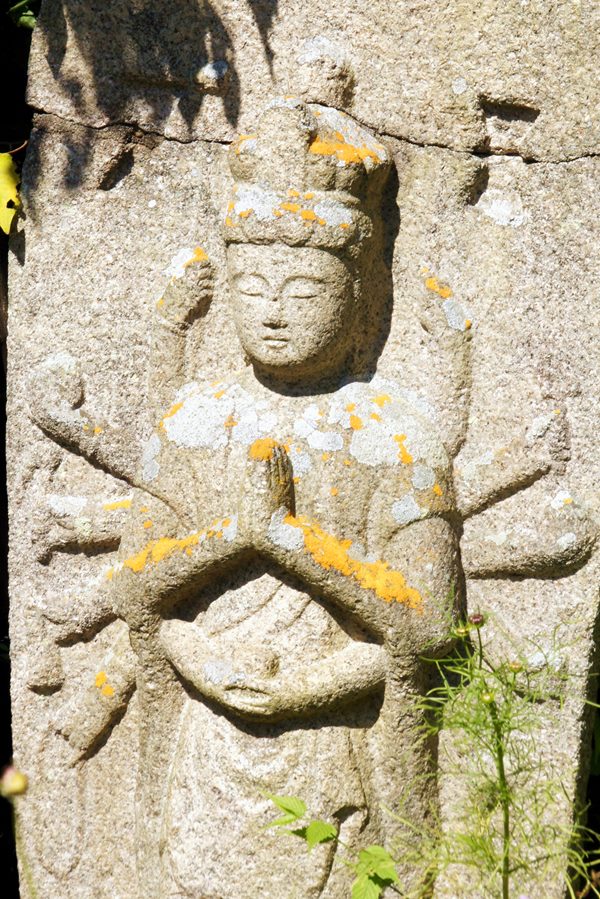

| 秋篠寺役行者石仏 |

| 奈良市青野町 「天文15(1546)年 室町時代」 |

|

|

|

| 高さ1m、幅60㎝ほどの上部を丸めた長方形の花崗岩石材に船型の彫り窪みをつくり、その上部に像高44㎝の役行者像、下部に像高22㎝の前鬼・後鬼像を半肉彫りした役行者像である。奈良県の行者石仏では最も古い天文15(1546)の記銘を持つ。 |

| 令和7年7月3日 薩摩の田の神さあ 川内市の田の神6 |

| 草道上の田の神 |

| 鹿児島県薩摩川内市水引町草道上 |

|

|

|

| 「草道上の田の神」は水引小学校の北にある美容院の横の空き地の奥にある。大きな自然石の一面を平らにして矩形の枠をつくりその中を彫り込み並立する二神を半肉彫りしたもので、上の枠には、日と月が彫られている。向かって右の像は帽子をかぶり両手で杵を持ち、左の神はシキをかぶり両手でメシゲを持つ。両神とも袴をはいた道祖神的並立型の田の神である。 |

| 江ノ口の田の神 |

| 鹿児島県薩摩川内市港町江ノ口 「大正10(1921)年」 |

|

|

|

| 『川内の田の神』(川内歴史資料館刊)では「岩下橋付近の田の神」としている田の神である。岩下橋から北170mも離れた場所にあるためこのあたりの地名をとって「江ノ口の田の神」とした。着物姿の像で、山形の石材に矩形のほりくぼみをつくり二神を板彫り風に浮き彫りにした道祖神的並立型の田の神である。右が陣笠のような帽子をかぶった両手キネ持ち像、左がシキを被りメシゲと握り飯を持った像である。側面に「下網津青年団建立」「大正十年旧十月丑日」の刻銘がある。湯島町の石工、江畑重助の作と伝えられている像である。 |

| 令和7年7月2日 奈良市内の石仏 般若寺の石仏 |

| 奈良市内の石仏(8) 般若寺の石仏 |

| 奈良市般若寺町221 |

|

| 創建は飛鳥時代と伝わる古刹、天平のころ平城京の鬼門を鎮護する寺として栄えたが、平安時代に平重衡の焼き討ちにあい衰退。鎌倉時代、病者や貧者の救済に力を尽くた叡尊と弟子の忍性によって再興。 宋から招かれた石工・伊行末の傑作として有名な鎌倉時代の十三重石塔が境内の中心に立つ。国宝に指定されている楼門は鎌倉時代の建立。十三重石塔や西国三十三所観音石仏と初夏のヤマブキ、梅雨時のアジサイ、秋のコスモスと折々の花々が境内を彩る。 |

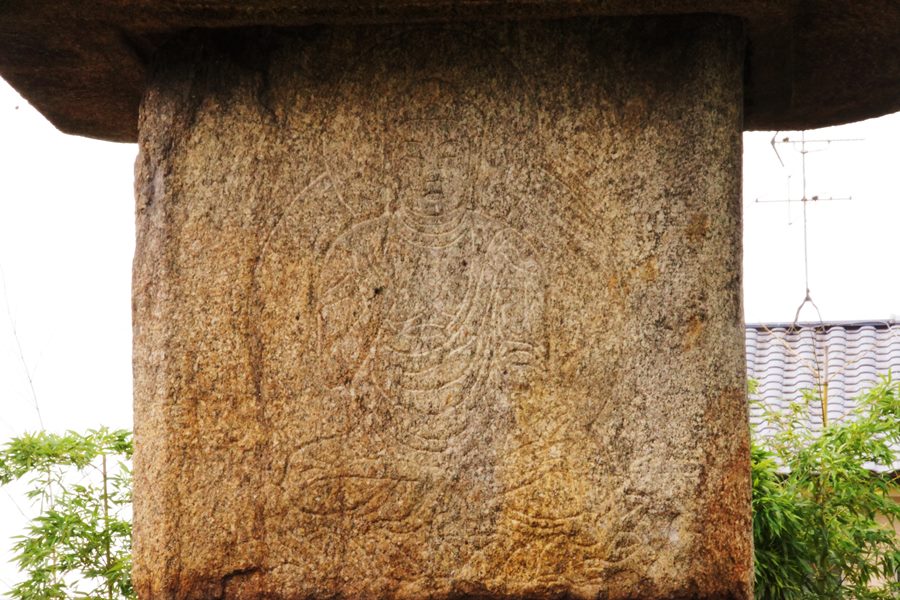

| 般若寺十三重塔 |

| 「建長5年(1253) 鎌倉時代」 |

|

| 高さ12.6mで宇治浮島十三重石塔につぐ高さの十三重石塔塔である。初重軸部の四方に薬師・釈迦・阿弥陀・弥勒の四仏が浅い薄肉彫りで刻まれている。昭和39年の解体修理で「建長5年(1253)」の墨書のある木造教箱が発見され、造立年時がはっきりした。 境内にある二基の笠塔婆の「宋人伊行吉が父の亡き伊行末と母の後世ために造立した」という内容の銘文から、この十三重石塔塔は伊派石工の祖、伊行末が晩年に創立したものと考えられ。 |

| 十三重塔四方仏東面(薬師如来) |

|

|

| 十三重石塔塔の初重軸部の四方に東面、薬師・南面、釈迦・西面、阿弥陀・北面、弥勒の四仏が浅い薄肉彫りで刻まれている。 |

| 十三重塔四方仏北面(弥勒如来) |

|

|

| 十三重塔四方仏西面(阿弥陀如来) |

|

|

| 十三重塔四方仏南面(釈迦如来) |

|

|

| 、 |

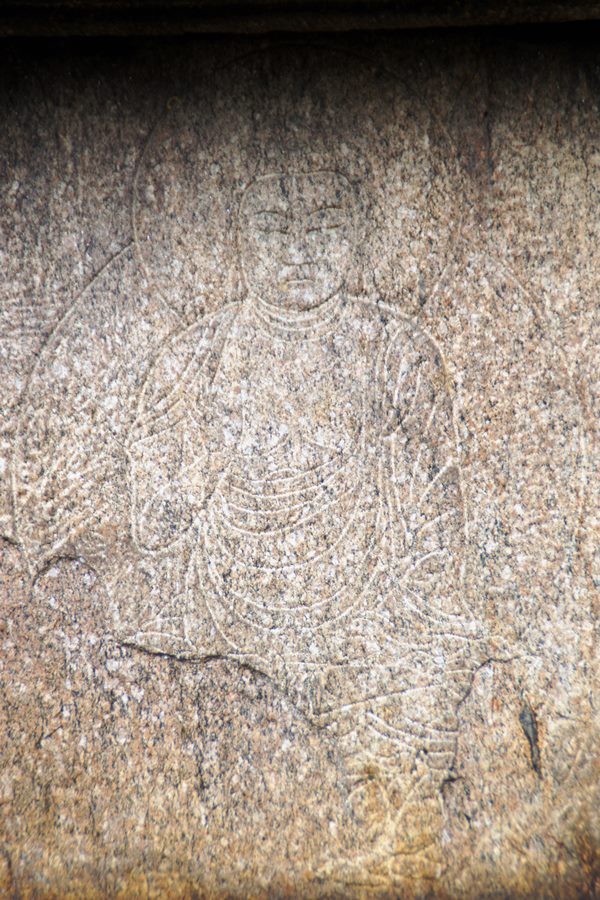

| 三十三所観音石仏 |

| 「元禄16年(1703) 江戸時代」 |

|

| 千手観音・十一面観音・千手観音 |

|

| 十一面観音 |

|

| 千手観音 |

|

| 馬頭観音 |

|

| 十一面観音・千手観音・十一面観音 |

|

| 千手観音 |

| 奈良にも江戸時代以降の三十三所観音石仏は多くあるが磨崖仏はなく、優れた石仏はあまり見当たらない。その中で最も知られているのが奈良市の般若寺の三十三所観音である。江戸時代中期の1703年(元禄16年)に山城国の寺島氏が病気平癒の御礼に寄進したもので、その端正な姿は、夏から秋にかけて美しく咲いたコスモスとマッチして絶好の被写体となっている。 |

| 令和7年7月1日 薩摩の田の神さあ 川内市の田の神5 |

| 薩摩の田の神さあ5 (薩摩川内市 川内市2) |

|

| JR川内駅や市役所のある市の中心部から西の川内川右岸の水引小学校区は、陽成小学校区とともに一石双対浮き彫り像の「道祖神的並立型」の田の神像が集中している地域で14体確認されている。その中で最も古い像が水引町湯原の田の神像で寛保3(1743)の刻銘がある。他に大正時代の男女並立型浮き彫り田の神像が6体ある。「網津の田の神」「江ノ口の田の神」「月屋の田の神1」などがそれで湯島町の石工、江畑重助の作と伝えられている。水引小学校区の「井上の田の神」は一石双体の丸彫りの田の神像である。水引小学校区の隣の亀山小学校区の「宮内橋の田の神」も「道祖神的並立型」の田の神で文化14(1817)年の刻銘がある。 「道祖神的並立型」の田の神以外では「川内歴史資料館の田の神」「中郷の田の神」「宮里の田の神」「小倉の田の神」などを紹介する。 |

| 宮内橋の田の神 |

| 鹿児島県薩摩川内市宮内町2003 |

|

|

|

| 「宮内橋の田の神」は薩摩川内市の道祖神的並立型の田の神を代表する一つである。高さ95㎝、幅90㎝の四角形の石に四角形の彫り窪みをつくり、袴姿で大きなメシゲを捻るように持った像(右)と着物姿のメシゲとスリコギを持った像(左)を浮き彫りにしたものである。背面に「奉造立文化十四丁丑三月」の紀年銘がある。 |

| 井上の田の神 |

| 鹿児島県薩摩川内市網津町井上 「天保11年(1840)」 |

|

|

|

| 網津町にある「井上の田の神」は台石でつながった一石双体の丸彫りの田の神である。シキを被って両手でメシゲを持った像(左像・女神)と袴姿でスリコギと椀を持った像(右像・男神)である。残念なことに男神の頭部は欠損している。天保11(1840)年の刻銘がある。 |