吉備の石仏1

毘沙門天磨崖仏

| 毘沙門天磨崖仏(1) 庚申山毘沙門天磨崖仏 | ||

| 岡山県岡山市北区新庄上 「江戸時代」 | ||

|

||

|

||

|

||

|

||

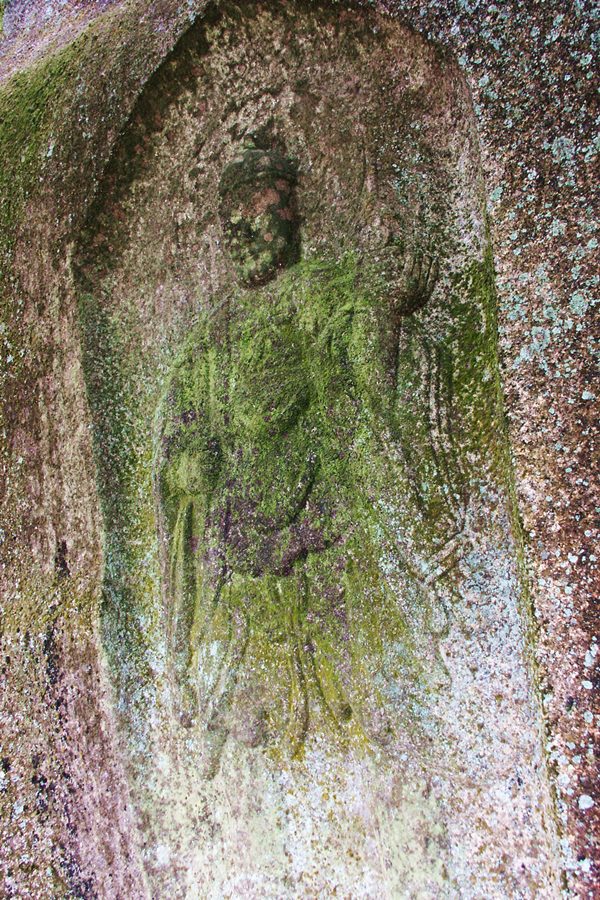

| 岡山市新庄上の庚申山(74.2m)は、高松水攻めの際毛利方の吉川元春が本陣を構えた丘陵である。麓から真っ直ぐに300段ほどの急な階段が帝釈天を祀る帝釈堂(庚申堂)までつづく。その帝釈堂のある山上には花崗岩の巨岩がむらがり、その一つに毘沙門天を刻んだ磨崖仏がある。 大きな花崗岩の岩の突き出た部分を平らにし、邪鬼を踏まえた等身大の毘沙門天像を薄肉彫りしたもので、右手で鬼の片足を抱え、左手で宝塔を捧げる。兜のシコロ部分が大きく金太郎人形の髪型のように見える。誇張した姿態の表現や顔つきなど、五月人形を思わせる毘沙門天像である。 帝釈天は須弥山の頂上(喜見城)にすみ、四天王以下、三十三将を従え、天軍を指揮する仏法守護の主神である。高さ70mほどの小さな丘であるが毘沙門天を刻むこの岩をはじめ、巨岩がむらがる庚申山は仏法守護神の中心、帝釈天を祀るにふさわしい地であるといえる。 帝釈天信仰は江戸時代、庚申の主神として庚申信仰とともに広がっていった。庚申山も同様である。庚申山は岡山市内(岡山市花尻)にもう一つあり、そこも帝釈堂(庚申堂)のがあり、帝釈天が祀られている。 |

||

|

| 毘沙門天磨崖仏(2) 日差山毘沙門天磨崖仏 | ||

| 岡山県倉敷市山地、日差山 「江戸時代」 | ||

|

||

|

||

|

||

| 倉敷市山地の日差山は高松城水攻めの時、毛利方の小早川隆景が本陣を置いた172mの山で、天平勝宝6年(754)に報恩大師が開いたと伝えられる日差寺がある。この山にも花崗岩の巨岩がたくさんあり、その一つの花崗岩の大露頭に報恩大師杖描きと伝えられる薄肉彫りの毘沙門天磨崖仏がある。 庚申山の毘沙門天と同じように、兜のシコロ部分が大きい、邪鬼を踏まえ、右手で鬼の片足を抱え、左手で宝塔を捧げる高さ167mの立像で、おそらく、庚申山毘沙門天磨崖仏は、この像をモデルにしたものと思われる。 彫刻としてのできはこの像の方がよいと思われるが、残念なことに、昭和46年に火災にあい、宝塔などが剥がれていて、庚申山像に比べる痛みがひどい。像は伝説のように奈良時代のものではなく、様式から見て近世の作と思われる。しかし、毘沙門天像が彫られていなくても、古代からおそらくこの大岩は磐座として信仰の対象になっていたものであろう。 |

||

|

| 毘沙門天磨崖仏(3) 石鎚山毘沙門天磨崖仏 | ||

| 岡山県倉敷市真備町尾崎石田、石鎚山 「室町時代後期」 | ||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

| 井原鉄道の備中呉妹駅の北方1kmに戦国時代の山城(砦)跡でもある標高165mの鳥が嶽(呉妹富士)がある。その鳥が嶽と峰続きの東500mの石鎚山(129m)の岩壁にこの毘沙門天磨崖仏がある。高さ390㎝,横370㎝,奥行290㎝の巨岩の南面に、像高180㎝の邪鬼を踏まえた毘沙門天立像を薄肉彫りする。

甲冑をつけ左手に宝塔、右手に宝棒を持つ。日差山・庚申山の像と比べるとより立体的な表現で、甲冑も精緻に彫り込んでいて、ベンガラによる色彩も残り、力強い堂々とした作品である。備前の毘沙門天磨崖仏の中では白眉の作といえる。 室町時代後期の作とすれば、戦国時代、鳥が嶽を砦とした毛利氏が武運の守護として、勝軍祈願して作られたものと考えられる。毘沙門天は護法身としての性格と、その武装した姿により、王城鎮護や城郭や町の守護神としての信仰もあったようで、この像もそのような意味合いでも造立されたのかもしれない。 真備町石田の集落の東の端に石鎚山への登山口があり、案内板が立っている。登山口から10分足らずで毘沙門天磨崖仏の前に着く。毘沙門天の前は視界が開け、小田川と呉妹の集落を見下ろせる。 |

||

|

| 毘沙門天磨崖仏(4) 鷲峰山毘沙門天磨崖仏 | ||

| 岡山県小田郡矢掛町東三成、鷲峰山 「安永6(1777)年 江戸時代」 | ||

|

||

|

||

|

||

|

||

| 鷲峰山(じゅぶうざん)は矢掛町と真備町の町境にある390mの山である。この山も信仰の山で中腹に棒澤寺(ぼうたくじ)跡がある。真言宗御室派の古刹で、盛時には8坊を擁する備中南部の大寺院であったが、昭和32年大火で、堂宇を焼失してしまい、現在焼け残り荒れ果てた倒壊寸前の堂・山門・庫裏があるのみである。(国指定重要文化財の画像3点は災害から逃れ、現在は岡山県立博物館に寄託されている。) 現在、棒澤寺には町指定の重要文化財となっている石門と宝篋印塔が残っている。ともに中世の立派な石造品である。宝篋印塔はお堂の裏の一段高いところにはあり、そこから鷲峰山へ続く登山道がある。その登山道を10分足らず登ったところに毘沙門天磨崖仏への案内板が立っていて、そこを左へ少し入ったところに大きな岩が重なった岩場がある。その岩場の奥、南向きの岩壁に鷲峰山毘沙門天磨崖仏がある。 約4m四方の巨岩の岩壁に光背として舟形の彫りくぼみをつくり、そこに岩座に立つ毘沙門天を半肉彫りしたもので、左手に宝塔、右手に宝棒を持つ。輪宝火焔付光の頭光や甲冑の装飾など細かいところまで精緻に彫り込んでいて、吉備の毘沙門天磨崖仏では最も写実的な作品である。石鎚山毘沙門天磨崖仏と並ぶ傑作で、矢掛町の重要文化財に指定されている。 像の右に銘文があり、安永6(1777)年8月に浅野又三郎によって奉納されたものであることがわかる。また、像の右下には片山新助という石工名も刻まれている。 |

||

|

| 毘沙門天磨崖仏(5) 福山八畳岩毘沙門天磨崖仏 | ||

| 岡山県総社市西郡 「江戸時代」 | ||

|

||

|

||

|

||

| 倉敷の北、山手村(現在総社市)西郡の福山(302m)には中世の城跡がある。鎌倉時代に築城されたもので、足利尊氏が後醍醐天皇を裏切り、新田義貞に破れ、西に下ったあと、尊氏が九州で軍を整え反撃するきっかけとなった戦いが行われたのがこの福山城である。(新田義貞側の先鋒として大井田氏経がこの福山城へ進出し陣を布き、尊氏側の足利直義の30万騎の軍と3日間防戦し、破れた。この戦いは湊川合戦のわずか1週間前で福山合戦は尊氏側の戦局に大きく影響した。) この福山と峰続きの幸山(150m)にも中世の城跡がある。その福山城から幸山城へ下る道の途中に、八畳大岩(八畳岩)と呼ばれる花崗岩の巨岩がある。その岩の北面に2つの磨崖仏が彫られている。一つは大岩に舟形の光背を彫り窪め十一面観音座像を半肉彫りしたもので、光背上部に2番の記銘がある。西国三十三カ所観音の第2番、紀三井寺の十一面観音である。福山の中腹の猿田彦神社からこの八畳岩まで西国三十三カ所観音石仏が並んでいて、その一つとして彫られたものと考えられる。 その右側に等身大の毘沙門天磨崖仏がある。観音磨崖仏と同じように、大岩に舟形の光背を彫り窪め、その中に岩座に立つ毘沙門天を半肉彫りしたもので、左手に宝塔、右手に宝棒を持つ。石鎚山毘沙門天磨崖仏に比べると迫力に欠けるが端正な毘沙門像である。北向きのため、光が当たらず、苔むし摩滅しているため顔の表情がわからないのが残念である。この像もおそらく近世の作と思われる。 八畳大岩にはロープを使って登ることができ、そこからの眺めはすばらしい。この八畳大岩も古代から磐座として信仰の対象になっていたものと考えられる。 |

||

|